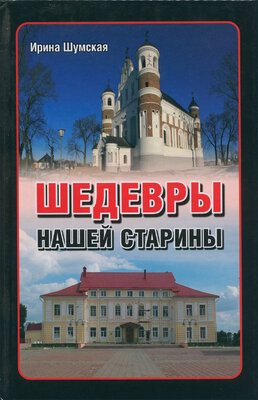

Шедевры нашей старины

Памер: 206с.

Мінск 2014

Из Могилёвской области переместимся в соседнюю Витебскую, где издавна также строилось много замков и других укрепленных поселений. Возведение таких сооружений диктовали требования эпохи. Замки были в каждом стратегически важном городе: Полоцке, Витебске, Орше, Браславе, Сураже, Друцке, Копысе и других. Сейчас же единственным памятником оборонного зодчества в данном регионе являются руины пятиярусной башни Смолянского замка.

Впервые Смольяны, расположенные в 25 км от Орши, упоминались в древних манускриптах в конце XV века. Тогда они принадлежали князьям Бельским и славились на всю округу своими смолокурнями (вероятно, отсюда и название). Первым же знаменитым хозяином деревушки стал в 1522 году один из крупнейших землевладельцев Великого Княжества Литовского, талантливый полководец, победивший более чем в полусотне сражений, Константин Острожский (1460—1530). Именно он 8 сентября 1514 года разбил под Оршей московскую армию, в полтора раза превосходившую своей численностью войско ВКЛ. Возможно, что именно тогда ему приглянулись Смольяны, позже пожалованные гетману «за заслуги перед Отечеством».

К сожалению, его сын от первого брака с княгиней Татьяной Гольшанской не оставил наследников, и Смольяны после его смерти перешли во владение жены Жигимонта I Старого, королевы Боны Сфорца. Затем имение попало к опальному князю Андрею Курбскому, бежавшему в ВКЛ из Московии. Однако из-за страха пасть от рук наемных убийц Ивана Грозного он поменялся с Васи-

53

лием Сангушко на украинский город Ковель. С этого момента магнатский род Сангушко был неразрывно связан со Смольянами на протяжении почти трех столетий.

По инициативе воеводы Симона Сангушко-Ковельского (умершего в ноябре 1638 г.) в 20-е годы XVII века началось строительство замка с мощными оборонительными укреплениями. Но ограничиваться лишь возведением неприступной крепости хозяин Смольян не захотел и пригласил зодчего из Голландии, который привнес в комплекс роскошные ренессансные черты.

Уникальным замок сделало сочетание западноевропейской архитектуры и белорусского зодчества. Влияние голландского стиля проявилось в орнаменте оконных проемов, во внешнем декоре и внутреннем убранстве, а народная архитектура — в выборе строительных материалов.

Строения замка размещались таким образом, чтобы освещение во всех покоях и залах было равномерным. В плане это был замкнутый прямоугольник с выступающими угловыми трехъярусными башнями и дополнительной пятиярусной высотой более 20 метров, расположенной рядом с большими главными воротами. Вокруг были насыпаны высокие валы с угловыми бастионами, где в укрытиях установили дальнобойные пушки. Снаружи — глубокий ров, куда вода поступала из заболоченных окрестностей. Стены замка были оштукатурены и покрашены в белый цвет, поэтому его стали именовать Белым Ковелем.

На нижнем ярусе здания размешались плоские ниши с рельефно оформленными родовыми гербами, совпадавшими с государственным гербом «Погоня». Со стороны двора на втором и третьем этажах находились полузакрытые галереи. Комнаты соединялись между собой арочными переходами и винтовыми лестницами. Отапливались помещения каминами, поражавшими гостей уникальными изразцами с геральдическими, растительными и портретными сюжетами. Стены парадных и жилых комнат были расписаны фресками на разнообразные сюжеты. Известно, что сам Симон Сангушко серьезно увлекался живописью и гравюрой, но в старости он приказал заменить светлые, полные жизни и внутренней гармонии настенные росписи на фрески религиозной тематики, навевающие грустные мысли о неотвратимости смерти.

Непосредственно в замке жила только магнатская семья и приближенные. Перед дворцом сделали пруд с мостом и перилами, за которым тянулись хозяйственные постройки и жилые помещения для челяди. От моста начиналась улица, ведущая к центральной 54

Смольянский замок

на рисунке художника Юзефа Пешки

площади Смольян, где располагались деревянная ратуша и торговые ряды. Местечко славилось своими ярмарками, о которых вдохновенно писал Владимир Короткевич в очерке «Земля под белыми крыльями».

Но спокойная жизнь Смольянского замка была недолгой. Он сильно пострадал во время уже упоминавшейся войны между Речью Посполитой и Российским царством, названной польским писателем Генриком Сенкевичем «кровавым потопом». Не обошла стороной эти места и Северная война. Тогдашний владелец замка магнат Павел Кароль Сангушко (1680-1750) встал на сторону короля Карла XII и разрешил ему устроить в крепости опорный пункт шведской армии. Однако в августе 1708 года казаки, поддерживавшие царя Петра, взяли штурмом Смольянский замок. Удержать его они были не в силах, поэтому, недолго думая, решили действовать по принципу «так не достанься же ты никому!» и взорвали замок.

После окончания войны Сангушко частично восстановил свою обитель, но прежнего великолепия достичь не удалось.

В 1831 году местечко досталось коллежскому асессору Василию Семёнову, а затем его сыну — тайному советнику, сенатору Алексею Семёнову, который владел им около 20 лет. Именно Алексей Семёнов объявил о продаже полуразрушенного замка «на кирпич», результатом чего стало быстрое разрушение до основания практически всего комплекса.

55

В 1860—1870-е годы Смольяны был собственностью статского советника, инженера Валериана Титова. К счастью, он умел ценить красоту и понимал историческую ценность уцелевших остатков замка. Именно благодаря Титову, который не только приказал прекратить варварскую «добычу» кирпича, но даже на свои средства провел частичную консервацию башни, укрепив ее основание небольшими контрфорсами, она и сохранилась до наших дней.

Помимо замковых руин в современных Смольянах достойны внимания барочный костёл Девы Марии, церковь Св. Алексия, часовня-усыпальница, мельница и усадьба начала XX века, а также могила поэта-романтика Томаша Зана (1796—1851).

На стене замка в Смольянах сохранились элементы декора

56

Есть у Смольянского замка и свой мистический «шлейф» в виде преданий. К примеру, одна местная легенда утверждает, что под землей к замку ведут многочисленные подземные ходы — столь широкие, что по ним когда-то можно было перемещаться, сидя в упряжке! Но главная легенда связана с образом королевы Боны Сфорца, которая некогда приложила руку к обустройству данной

местности.

Вообще о королеве Боне Сфорца (1494—1557) ходили ужасные слухи. Якобы для сохранения молодости и красоты (а королева была моложе своего венценосного супруга Сигизмунда I на 27 лет) она периодически купалась в крови невинных девушек. Кроме того, она будто бы содержала целый мужской гарем, членов которого разъярённый от ревности король приказал казнить. Но некоторым любовникам Боны, в частности 3-му и 9-му, удалось спастись. Отсюда якобы

Королева Бона Сфорца

происходит традиция поднимать третий тост за любовь и девятый за женщин. Обвиняли коварную итальянку и в отравлении молодой супруги её сына — красавицы Барбары Радзивилл*.

Однако все это только легенды. Королева, женщина весьма образованная и дальновидная, содействовала развитию в ВКЛ и Польше культуры и просвещения. В числе ее деяний — финансовая поддержка издания в 1523 году в Кракове написанной на латинском языке легендарной поэмы Николая Гусовского «Песня про зубра».

Несмотря на то что умерла Сфорца в родной Италии, в городе Виджевано, говорят, будто её привидение бродит именно здесь, в Смольянах. Говорят, что холодными осенними вечерами, когда от речки Дерновки поднимается туман, застилая всё вокруг, откуда-то из-под земли слышится тихая музыка, а в окнах башни мелькает тёмный силуэт королевы. Почему призрак Боны облюбовал для обитания замок Белый Ковель — остается загадкой.

* В настоящее время доказано, что Барбара Радзивилл умерла от рака. — Прим. ред.

57

Гл а в а 6

В ПОИСКАХ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОМАНТИКИ: Геранёны и Гайтюнишки

Совсем недалеко от границы с современной Летувой расположены два любопытных места: некогда достославные поселения, а ныне скромные белорусские деревни Геранёны и Гайтюнишки. Они гордятся своим историческим прошлым. Ведь в окрестностях первой развора чивалась драматическая история любви короля Жигимонта Августа и Барбары Радзивилл, а во второй отлично сохранилось старинное сооружение, в полной мере отвечающее популярному девизу «Мой дом - моя крепость».

Архивные старопечатные акты свидетельствуют, что в 1396 году виленский староста, воевода Войтех Монивид получил от великого князя Витовта во владение Геранёны Старые или, как их еще называли, «деревянные» (соответствовали современной деревне Субботники) с прилегающими селениями. Название, вероятнее всего, происходит от белорусского слова «горан», которым именовалась нижняя часть кузнечной печи для обжига керамических изделий.

Позднее Геранёны перешли под патронаж брата Витовта, Жигимонта (Сигизмунда) Кейстутовича (1365—1440), который, в свою

очередь, подарил данное имение представителю древнего магнатского рода Гаштольдов. И вот, на переломе XV и XVI столетий, один из влиятельнейших «олигархов» того времени, Альбрехт Гаштольд (ок. 1470—1539) инициировал возведение в Геранёнах мощной фор-теции. Причины постройки замка объяснялись не только его важным стратегическим положением на перекрестках удобных путей между Троками (ныне — Тракай) и Новогрудком, Лидой, Гольша-нами и Кревой, но и желанием магната получить графский титул, который мог быть ему пожалован лишь при условии наличия каменного замка (мечта осуществилась в 1529 году).

58

Согласно проекту, Геранёнский замок должен был совмещать в себе новейшие достижения европейского оборонительного зодчества с местными архитектурными традициями. При планировании комплекса был выбран прогрессивный бастионный тип замка, гарантировавший эффективную защиту от артиллерии неприятеля. По углам замка размещались четыре высоких цилиндрических башни-рондели диаметром восемь метров каждая. Их готическую возвышенность подчёркивали шатровые крыши из красной черепицы. Стены, толщиной до 1,4 метра, были сложены из природного камня и облицованы кирпичом.

Так выглядел замок в Геранё'нах в старину

В целом квадратное в плане сооружение размером 27 х 27 метров, стоявшее на более чем метровом фундаменте из огромных валунов, имело два пояса обороны. Первая линия укреплений проходила по внешнему периметру и включала в себя ров глубиной 4 метра и шириной до 15 метров, а также огромный насыпной вал высотой более 10 метров и шириной тоже до 15 метров, имевший общую протяжённость 700 метров. Кроме того, вокруг замкового холма был выкопан ещё один глубокий ров шириной не менее 20 метров, весной и осенью заполнявшийся водой.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН