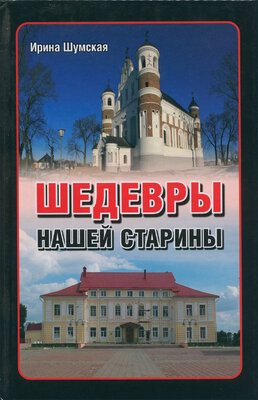

Шедевры нашей старины

Памер: 206с.

Мінск 2014

При церкви в 1480 году был основан православный монастырь. В 1635 году она перешла к униатам, в 1697 году — братству вилен-ских базилиан. В 1839 году вновь стала православной.

Большую опасность для храма на протяжении нескольких веков представляли войны. Следы ремонтов XV, XVI, XVII, XVIII вв. можно проследить по стенам церкви.

Но главное бедствие для Коложской церкви — воды реки Неман, которые постоянно подмывают песчаную гору, на которой она стоит. В апреле 1853 года вся южная стена и часть западной стены здания церкви вместе с потолком обрушились, только крыша каким-то чудом удержалась на стропилах.

Только через 40 с лишним лет, в 1896 году были начаты работы по укреплению берега, обустройству видовой площадки и возведению деревянных стен вместо обрушившейся части храма. Это заняло десять лет. Но, как ни прискорбно, и сегодня берег продолжает оседать, угроза обвала по-прежнему присутствует.

Издали кажется, что древний храм словно парит между небом и землёй, соединяя внутри себя сакральное и мирское, поэтому вопрос дальнейшего сохранения этого уникального памятника — воистину дело государственной важности.

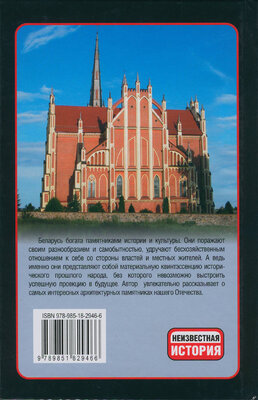

ГРОДНЕНСКАЯ КИРХА

В отличие от Коложской церкви, лютеранской кирхе святого Иоанна, также расположенной в Гродно, гораздо больше повезло с безопасностью месторасположения, но гораздо меньше — с реставрационными работами. Ведь их это здание ожидает уже более века!

Евангелическо-лютеранская община была сформирована в Гродно в далёком 1779 году. Её образовали лютеране немецкого происхождения, которые приехали в город по приглашению предприимчивого старосты Антония Тизенгауза. Цель этого приглашения состояла в том, чтобы организовать королевские мануфактуры и наладить на них работу. А история гродненской кирхи берёт начало 20 сентября 1793 года, когда король Станислав Август решил передать для нужд местной общины лютеран здание бывшей таверны.

194

Гродненская кирха

В 1843 году здание кирхи достроили. Немного позже, в 1873 году, комплекс пополнился красивой колокольней с часами. Однако свой нынешний вид кирха приобрела только в 1912 году. Главный вход оформили большим стрельчатым порталом, над ним расположилось окно-роза. Стены боковых фасадов обвели широким карнизным пояском, укрепили контрфорсами, в окнах появились цветные витражи с готическими металлическими переплётами. Интерьер обрёл вытянутую по продольной оси симметричную композицию. Кроме того, со стороны алтарной части храма был возведён новый дом пастора, а сама кирха оштукатурена и соединена с пасторской пристройкой.

195

Первая и Вторая мировые войны привели гродненскую лютеранскую общину в упадок, часть её была депортирована, часть эм-мигрировала. В советское время в здании кирхи разместили государственный архив (1944—1994 гг.), для чего убрали часть интерьера. Территорию находившегося рядом старого лютеранского кладбища, закрытого ещё в 1936 году, застроили общественными зданиями.

В 1995 году кирху передали возрождённой гродненской евангелическо-лютеранской общине, и ныне это единственный действующий в Беларуси лютеранский храм. В кирхе во время проведения месс используют электронный орган, однако прихожане не теряют надежды приобрести полноценный музыкальный инструмент. Поскольку большая часть богослужений состоит именно из исполнения религиозных песен, этот вопрос для общины очень актуален. Не зря же лютеранскую церковь часто называют «поющей».

К слову, средства на первоначальный этап реконструкции уже выделены федеральным правительством Германии, дело за малым — провести должным образом реставрационно-восстановительные работы на данном оригинальном архитектурном объекте, вид и статус которого давно этого требуют.

РАЙСКИЕ КУЩИ В МОСАРЕ

Расположенное неподалёку от райцентра Глубокое Витебской области местечко Мосар, словно магнит, притягивает к себе туристов. Здешний костёл св. Анны, построенный в 1792 году на месте иезуитской миссии, по красоте, бесспорно, уступает таким архитектурным шедеврам, как, например, Фарный костёл в Несвиже, к сооружению которого приложил руку легендарный Джованни Бер-нардони. Однако и в маленьком Мосаре с лихвой хватает того, что делает пребывание здесь незабываемым.

Главная святыня костёла — мощи св. Юстиниана, привезённые в 1838 году из Мяделя. Предание гласит, что останки везли на повозке и именно в Мосаре лошади отказались трогаться с места, давая верующим понять: сам святой высказал таким символическим образом свою волю. Кроме того, тут имеется точная копия работы Микеланджело — изваяние Богоматери, оплакивающей снятого с креста Иисуса. А главный праздник костёла («фэст») отмечается в День святого Яна и почти совпадает с датой языческого Купалья по старому стилю. В период летнего солнцестояния сотни верующих идут после мессы со свечками к озеру, чтобы очиститься от грехов.

196

Костёл в Мосаре

Кстати, одними из наиболее распространённых обывательских прегрешений тут до недавнего времени были пьянство и сквернословие. Но с появлением в приходе настоятеля Йозаса Бульки, человека с широкой душой и грандиозными замыслами, жизнь в посёлке круто изменилась. За два десятка лет неустанного труда и самоотверженной службы ксендзу, которому впоследствии был присвоен титул каноника, удалось превратить Мосар не только в «зону трезвости», но и в настоящий райский уголок.

Ныне возле костёла располагается красивейший ландшафтный парк с аккуратными газонами, скульптурами, экзотическими цветами, фонтанами и искусственными водоёмами с лилиями. Ансамбль парка делится на две части, посвящённые двум чувствам, которые ведут человека к Богу: печали и радости. Печаль — это аллея, ведущая к кладбищу. Радость — это детская площадка со сказочными домиками, родниками и даже небольшим зверинцем.

Действуют здесь музей народного быта и музей трезвости, а также бильярдный клуб и спортивная площадка. А венчает культурно-дендрологический комплекс самый высокий в Беларуси 23-метровый крест, видный в ясную погоду за 15 км.

197

СВЯТО-НИКИТСКАЯ ЦЕРКОВЬ В здитово

Старинные образцы деревянного культового зодчества в Беларуси не всегда могут похвастать хорошим уровнем сохранности. Не только время берет своё, но и урбанизация — за последние полвека люди активно перебирались в города, а старые храмовые постройки становились малопосещаемыми, постепенно начинали разрушаться. Сия печальная участь миновала небольшую и на первый взгляд ничем не выдающуюся церквушку в периферийной деревне Здитово Жабинковского района Брестской области.

Чисто внешне кажется — ну что тут особенного, таких деревянных, традиционно синих церковных построек по республике разбросано немало. Однако Свято-Никитская церковь, расположенная на правом берегу реки Мухавец, не зря претендует на включение в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самый старый из сохранившихся и ныне действующих деревянных православных храмов Беларуси. Построенный в 1502 году, этот самобытный образец культового зодчества гордо величают «деревянной

Церковь в Здитово

198

сказкой Полесья». В конце XVI века храм стал униатским, а после переустройства в 1787 году приобрёл некоторые черты барокко. Неоднократно посещали данный приход и представители славного рода Костюшко.

Ранее в интерьере Свято-Никитской церкви находилась уникальная икона — «Одигитрия Иерусалимская», написанная на двух сосновых досках, украшенная золоченым фоном с растительным орнаментом. Это одно из лучших произведений древнебелорусской сакральной живописи XVI века, которое теперь находится в экспозиции музея при Национальной Академии наук Беларуси.

МЕЧЕТЬ В ИВЬЕ

Еще один экзотический образец деревянного культового зодчества расположен в небольшом городке Ивье Гродненской области.

Согласно одной из версий, его название происходит от татарского слова «Оуэ, Eve» (гнездо, жилище). Возможно, эта версия не является стопроцентно верной, однако то, что данная местность считается неофициальной татарской «столицей» Беларуси — достоверный факт. Как известно из летописных источников, в конце XIV века князь Витовт с целью охраны границ ВКЛ пригласил несколько тысяч татар, ведь они считались ловкими, умелыми и преданными воинами. А в 1410 году татары принимали участие в знаменитой Грюнвальдской битве против крестоносцев, и, как гласит предание, именно от руки хана Багардина погиб великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгинген.

С тех пор татары обжились на белорусских землях, пустили тут корни, позаимствовали язык, значительную часть местных традиций и давно перестали считаться чужеземцами. Однако, испытывая неизбежный процесс ассимиляции, представители татарской общности все же старались отстоять свою идентичность посредством сохранения мусульманской веры.

Поскольку в окрестностях Ивья татар жило немало, было решено возвести здесь деревянную мечеть с элементами модерна, строительство которой закончилось в 1882 году при финансовой поддержке графини Эльвиры Замойской. По плану строительства основа сооружения была квадратной, здание было разделено на две части: мужскую и женскую. Окрашенную в характерный для ислама зелёный цвет мечеть увенчал минарет, достроенный в 1922 году.

Примечательно, что из двух десятков мечетей, существовавших на территории Беларуси перед Второй мировой войной, уцелела 199

лишь одна — Ивьевская. А в советское время она и вовсе была единственным действующим мусульманским храмом во всей республике. Мечеть сохранила свои изначальные функции и в наши дни, а её посетители мирно сосуществуют с живущими прямо по соседству католиками, православными, иудеями и атеистами.

Мечеть в Ивье

КОСТЁЛ В БОЛЬШОЙ РОГОЗНИЦЕ

В Мостовском районе Гродненской области располагается деревня, название которой происходит то ли от болотной травы рогоза, произраставшей на берегах местной речки Юхновки, то ли от грубой хозяйственной ткани, именуемой рогожей. Впрочем, противоречия тут нет, ведь рогожу изначально и делали из волокон од-200

Костёл Девы Марии в Большой Рогознице ноименного растения. Кроме того, старожилы называют свою деревню Рогожницей.

Согласно легенде, в середине XVI века через данное поселение проезжала королева Бона Сфорца, а здешние жители преподнесли ей в качестве подарка не что-нибудь, а именно сплетённое ими красивое большое покрывало из рогожи. Знаменита деревня и тем, что в её окрестностях разворачивалась жизнедеятельность многих знатных шляхтичей, тут на тайные сходки у каплицы собирались участники восстания под руководством Кастуся Калиновского. После жестокого подавления восстания новые власти стремились уничтожить большинство артефактов, вызывающих воспоминания о деятельности повстанцев. Каплицу было приказано сжечь, однако её руины уцелели до нашего времени. По мнению некоторых краеведов, именно у этих развалин некогда происходили кодовые диалоги патриотов: «Кого любишь? — Люблю Беларусь! — Так взаимно».

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН