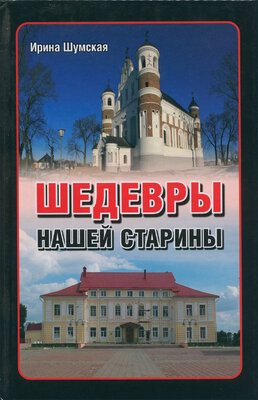

Шедевры нашей старины

Памер: 206с.

Мінск 2014

Подобных церквей до этого было только две — в Киеве и Новгороде. Все они строились по образцу Софийского собора в Константинополе при помощи византийских зодчих. Новый собор должен бьш стать свидетельством независимости и могущества Полоцкого княжества, а еще олицетворять собой плывущий над Двиной белый корабль. Построенный как оборонительное сооружение с толщиной стен почти в 1,5 метра, храм являлся по совместительству крепостью, которая во времена опасности оберегала князя с дружиной. Стены храма украшали фрески, от которых ныне сохранились только фрагменты. В Софийском соборе не только моли-

186

Софийский собор в Полоцке

187

лись — здесь была библиотека, работали архив, казначейство, магистрат, хранились религиозные святыни, проходили приемы послов, находилась усыпальница полоцких князей (раскопано 16 саркофагов).

За свой долгий век полоцкая София не раз перестраивалась, горела, восстанавливалась, меняла хозяев... В конце XVI века храм перешёл к униатам. А наиболее драматические события развернулись в Полоцке в период Северной войны: униатские священники были жестоко убиты, храм разграблен российскими солдатами и по приказу Петра I переоборудован в склад боеприпасов и амуниции, а в 1710 году в результате взрыва и вовсе — почти целиком уничтожен.

Восстановление собора началось лишь спустя три десятка лет под руководством священника Флориана Гребницкого. На тех основаниях стен, что остались после взрыва, возвели двухбашенную базилику в стиле Виленского барокко. В интерьере появились колонны, много лепных деталей, фигурные карнизы, деревянные скульптуры. Алтарная часть храма была отделена от центрального нефа высокой трехъярусной преградой, к которой на своде примыкало барельефное изображение Троицы.

Сегодня Софийский собор входит в состав Полоцкого историко-культурного музея-заповедника и вызывает большой интерес у туристов со всего мира. Здесь располагается музей истории архитектуры храма, ежегодно проходят международные фестивали органной и камерной музыки. Рядом с собором установлен один из четырёх сохранившихся до наших дней Борисовых камней — огромных древних валунов с выбитыми на них крестами и надписями, названных в честь правившего в XII веке князя Бориса Всеславовича.

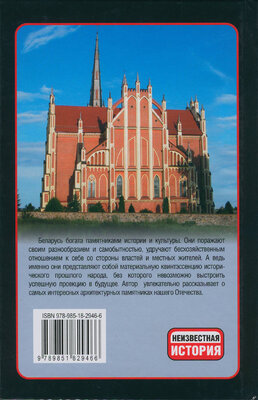

ГЕРВЯТСКИЙ КОСТЁЛ

В Островецком районе Гродненской области находится деревенька Гервяты, где расположен один из прекраснейших костёлов нашей республики. Порой его называют «белорусским Нотр-Дамом», хотя, на первый взгляд, между этими храмами мало общего. Но, наверное, в таком титуле содержится намёк на то, что Гёрвятский костёл для белорусов — это почти то же самое по значимости, что и Нотр-Дам для французов.

История данного культового сооружения началась в 1536 году, когда указом Виленского епископа Яна здесь был основан деревянный костёл Святой Троицы. А спустя пару веков, в 1899-1903 годах

188

Гервятский костёл

на средства князя Ольшевского на этом же месте был возведён кирпичный костёл. К его созданию приложили руки архитектор Аль-шаловский и зодчий Михневич. На строительстве храма каждый день трудились более 70 человек. За деревней даже специально построили кирпичный завод, где для костёла изготавливали кирпич высокого качества. Известь же производили из известковых камней, добытых в реке Лоша, протекающей рядом с деревней. Интересный факт: для того чтобы добиться лучших свойств извести, в неё добавляли яйца, которые тысячами покупали у местных крестьян. Черепицу же для крыши специально привезли из Германии по Либаво-Роменской железной дороге.

При строительстве архитектор применил характерные для готики аркбутаны (наружные полуарки, распределяющие нагрузку с основной стены на отдельно стоящие опоры). Окна неоготического храма украшены витражами, а отличительной особенностью стал 189

высоченный шпиль с крестом, благодаря которому общая высота конструкции (включая крест) составляет около 70 метров — почти как у Нотр-Дама!

Костёл Святой Троицы многое пережил. На его долю выпали две мировые войны, революция, территория деревни неоднократно переходила от одного государства к другому, но, к счастью, он ни разу не был разрушен. Сейчас богослужения в костёле, сопровождаемые торжественными звуками органа, проводятся на трёх языках: белорусском, польском и литовском.

Отреставрированный сравнительно недавно храм издали напоминает какое-то нереально-сказочное сооружение. К тому же территория вокруг него, как и полагается, элегантно облагорожена газонами и клумбами, скульптурами и дорожками. И, несмотря на то, что в Гервятах проживает всего-то пять сотен человек, история этого местечка исчисляется почти шестью столетиями, а наличие уникального костёла делает его настоящей туристической Меккой.

СВЯТО-УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В САРЬЕ

Это небольшое местечко в Верхнедвинском районе Витебской области обязательно стоит посетить любознательным путешественникам. При въезде в деревню, получившую название от протекающей здесь реки Сарьянки, сразу бросается в глаза необычного вида храм в неоготическом стиле. По всем канонам жанра он должен быть костёлом, каковым и являлся по факту возведения в 1851 — 1857 годах, однако в настоящее время здесь действует православный приход.

Давным-давно, в начале XVI века, деревня Сарья была наследной землёй магнатов Сапегов, а в XVIII веке перешла к Мстиславскому старосте Николаю Лопатинскому, сыну которого — Игнатию — было суждено увековечить память о своей возлюбленной в форме неповторимого храма, повторив тем самым романтический подвиг инициатора создания всемирно известного Тадж-Махала в Индии.

А начиналось всё с того момента, когда однажды Игнатию Лопатинскому приглянулась одна молодая барышня по имени Ма-рыся Шумская. Она была родом из небогатой семьи, и приданого как такового не имела. Но это не остановило шляхтича, ведь он без памяти влюбился в юную особу, женился на ней и до конца своих дней хранил ей верность. К сожалению, жизнь была не слишком благосклонна к этой паре: сперва умер их первенец, а во время тя-

190

жёлых третьих родов скончалась сама супруга. Игнатий глубоко переживал смерть жены и в память о ней решил возвести в Сарье рядом с ее могилой костёл.

Успешно реализовать этот высокий замысел помог известный прусский архитектор Густав Шахт, который жил на тот момент неподалёку — в местечке Освея. Используя богатство изысканных, вертикально-стремительных кирпичных тяг, ниш, шпилей, высоких стрельчатых проёмов, он придал Сарьянскому костёлу воздушную легкость и изящную графичность. Кирпич для храма сделали на небольшом заводике, который принадлежал Игнатию Лопатин-скому и находился в одной из его деревень.

Свято-Успенская церковь в Сарье

Постройка этого величественного сооружения завершилась в 1857 году, после чего костёл был освящён в честь святой Марии.

Нелегко далось Лопатинскому это предприятие, ведь в XIX веке на территории Российской империи существовала жесткая регламентация католической жизни — открытие новых костёлов было, по сути, невозможно. Охваченный отчаянием и тоскою после смерти любимой жены, Игнатий Лопатинский не желал ждать разрешения властей на то, что считал своим долгом христианина и мужа. И вот Витебское губернское управление возбудило дело против хозяина Сарьи, а в его поместье даже направили специальную комиссию для проведения «дознания». Лопатинский с огромным трудом убедил её членов в том, что возведенная на его собственные

191

средства постройка — никакой не костёл, а просто необычного вида памятник рядом с могилой супруги, в котором будут размещены бюсты умерших предков, фамильный архив, библиотека и разные древности. В итоге комиссия посчитала шляхтича редкостным чудаком, но разрешение все-таки выдала.

Во время национально-освободительного восстания 1863—1864 годов в Польше, Литве и Беларуси Игнатий Лопатинский стал его активным деятелем. В качестве наказания за участие вантироссий-ском восстании Сарьянский костёл ввиду... «привлекательности вида» был конфискован и в 1865 году закрыт. Здание храма передали в православное ведомство. Лопатинский неимоверными усилиями пытался вернуть этот самый дорогой его сердцу памятник. Он даже предлагал властям пожертвовать свои деньги на возведение новой православной церкви, но все было тщетно. В 1869 году костёл переосвятили в православную церковь имени Успения Богородицы.

XX век принёс новый виток испытаний для «Сарьянской жемчужины»: в 1935-м церковь закрыли, а после Второй мировой войны в ней находился склад.

В конце 80-х храм восстановили, в 1989 — вернули католикам, но уже через год, в 1990-м, снова передали православному приходу Успения Пресвятой Богородицы.

КОАОЖСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Город Гродно изобилует множеством любопытнейших архитектурных объектов. Одним из таких, по праву претендующих на внесение в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, является Борисо-Глебская церковь, известная также под названием Коложская.

Как это часто случалось, христианский храм возводился на месте бывшего языческого святилища, расположенного в урочище Коло-жань (слово «коложань» обозначает место, где бьют многочисленные родники). Постройка датируется XII веком и была названа в честь князей Бориса и Глеба. Согласно распространённой легенде, инициаторами строительства храма могли быть либо они сами, либо их отец — Всеволод, правнук киевского князя Ярослава Мудрого*.

* Это только легенда, не имеющая ни малейшего отношения к реальности. — Прим. ред.

192

Коложская церковь

Этот замечательный образец древнего зодчества подтверждает существование на Гродненщине самостоятельной архитектурно-художественной школы. Здание относится к шестистолпным трех-апсидным храмам крестовокупольной системы. Его опорные столбы имеют круглое сечение, из-за чего внутреннее пространство храма кажется просторным при незначительных размерах в плане. Уменьшение сечений несущих конструкций стало возможным благодаря использованию в сводах и верхних частях стен керамических горшков-голосников.

Кладка стен церкви выполнена из кирпича-плинфы, а их поверхность декорирована вставками необработанных и полирован-193

ных разноцветных валунов и майоликовых плит различной окраски. В размещении разноцветной майолики и камней наблюдается определенная симметрия, но не строгая, благодаря чему фасады обрели ещё большую живописность: со стороны кажется, что стены как будто инкрустированы драгоценными камнями.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН