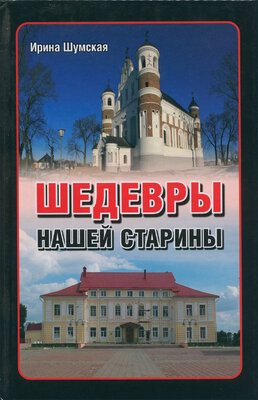

Шедевры нашей старины

Памер: 206с.

Мінск 2014

Обязательным дополнением ко дворцу был великолепный парк, заложенный ещё в конце XVIII века, главной чертой которого было наличие липовых аллей. Часть парка носила пейзажный характер, а общая площадь составляла около 10 га. В парке рос и «дуб царицы», который посадили в честь визита Екатерины II.

Попасть в усадьбу можно было через оригинальные въездные ворота, которые были построены в середине XIX века. Они представляли собой четыре стилизованные египетские пирамиды.

В 1898 году во дворце случился сильный пожар, Стефан Голын-ский пытался привести его в порядок, но ему помешали мировая война и революция. Позднее в здании размещались: частная гимназия, трудовая школа, школа-интернат. При этом состояние строения оставляло желать лучшего.

Полноценная реставрация дворца началась только в начале 1990-х годов и закончилась в 2008 году. Сейчас на первом этаже дворца располагается «Дом гражданских обрядов», в овальном зале проходят различные торжественные церемонии. Другие помещения отданы Кричевскому краеведческому музею. Чтобы красота, на восстановление которой было затрачено немало средств, долгие годы радовала посетителей дворца, экскурсантам при входе в здание предлагают надеть специальные бахилы.

В ближайшей перспективе насыщенный экспонатами Рыцарский зал поведает об истории Кричева — от зарождения до XVIII в., а в библиотеке можно будет увидеть подлинные книги XVII—XIX вв. Самая старинная книга, хранящаяся в музее, — «Обет душевный» Симеона Полоцкого.

Обновление коснулось и прилегающих территорий. В парке высажено более сотни новых деревьев — это клёны, липы, дубы, можжевельники и ели. Предполагается также восстановить хозяйственные постройки и конюшни.

Дворец входит в маршрут Мстиславской туристической зоны.

ufeXS^j

169

Не столь шикарным, как дворец Потёмкина, но тоже впечатляющим является дворец Конисского — жёлтое здание классического стиля в самом центре Могилёва. Владелец данного особняка был личностью неординарной. Мемориальная доска у входа лаконично сообщает: «В этом доме жил и работал в 1785—1795 гг. известный деятель культуры восточных славян, просветитель, писатель и политик — архиепископ Георгий Конисский». Знаменитый Пушкин называл его «одним из самых векопомных мужей XVIII века». И это отнюдь не случайно. Известно, что Конисский писал стихи и переводил их с иностранных языков. Он являлся также автором драматических произведений, курса лекций по риторике, составителем «Правил поэтического искусства».

Будучи церковным деятелем, Георгий Конисский (1717—1795) всю свою жизнь посвятил сфере образования и культуры — открывал школы, писал и издавал книги, учредил собственную типографию. Это был человек прогрессивных мыслей, кипучей энергии и многогранных интересов. В частности, живя в монастыре, Конисский занимался астрономией, наблюдая за звёздами с высокой колокольни.

Само здание дворца Конисского изначально планировалось как симметричный комплекс, обрамлённый монастырскими кельями. Оно построено архитектором из Вильни Яном Глаубицем в 1762— 1785 гг. Изначально планировочная организация комплекса выражала симметрию: в глубине квартала находился сам дворец, а справа и слева от него расположились монастырские кельи, соединяясь ажурной металлической оградой с парадными въездными воротами.

План дворца — компактный прямоугольник с небольшими выступами-ризалитами в угловых частях, который членился на большие комнаты. Центральное положение в первом этаже занимали вестибюль и зал приёмов. На втором этаже находились личные покои, кабинет и библиотека владельца. Третий этаж — аттиковый — имеется лишь в средней части дворца. Здесь располагались небольшие помещения, которые предназначались, вероятнее всего, для гостей и обслуживающего персонала.

В наружной архитектуре дворца отчётливо видны типичные черты барокко: пластика в решении фасадов, ниши, сложные по рисунку наличники и т.д. Высокая, интересная своей формой крыша здания гармонирует с характером фасадов. Ворота и дворец располагаются на одной композиционной оси. В здании дворца, по слухам, обитают таинственные духи, незримые оку.

170

Могилёвский дворец Конисского после реставрации

Кроме дворца архиерея, в Могилёве есть масса других интересных достопримечательностей. Некоторые из них даже выглядят курьёзно. Это, к примеру, триумфальная арка, построенная в городе в честь приезда российской императрицы. Спустя без малого двести лет, с приходом в город советской власти, триумфальную арку поначалу хотели снести. Однако впоследствии передумали и сделали из неё своего рода Доску почета. Так до сих пор арка и стоит — с имперским стилем и коммунистическими лозунгами.

Вообще, Могилёв — город древний, основанный на трёх холмах на днепровских берегах, известный по летописям с XIII столетия, имевший ранее свой замок и три ряда укреплений. Особый интерес представляют городские легенды, о которых местные краеведы рассказывают с нескрываемым удовольствием. Среди них — не только история о богатыре Машеке, курган с погребением которого, прозванный «Могилой Льва», дал название городу.

Существует ещё и множество свидетельств паранормальных явлений, творившихся на Могилёвщине. Упоминания о них встречаются даже в сохранившихся до наших дней древних летописях и

171

хрониках. В одном из таких документов, к примеру, говорится, что в 1670 году в Могилёве постоянно находили письмена ярко-красного цвета. Кто-то оставлял надписи на стенах церквей, костёлов, других зданий, причём на большой — в несколько саженей (4 — 6 метров) — высоте. Появлялись они даже в запертых на замки сундуках. А бывало, жители целых кварталов поутру обнаруживали, что у них загадочным образом за ночь острижены волосы.

Согласно другим архивным хроникам, в августе 1694 года на город обрушился град величиной с грецкий орех. В июне 1695 выпал снег и пролежал несколько дней. В январе 1700 года люди увидели на небе аж три солнца, вскоре после чего началась Северная война, принёсшая могилевчанам неисчислимые бедствия. А русско-турецкую войну, по мнению летописцев, предрекали кровавого цвета столбы, появившиеся на востоке и исчезнувшие на западе. От их свечения всё вокруг казалось кровавым.

Но, безусловно, далеко не всё в истории Могилёвщины было столь мрачным. Во времена лихолетья и войн могилевчане всегда вставали на защиту родной земли. Именно благодаря доблести горожан, в 1661 году Могилёву был пожалован королевской милостью новый герб. Изображение его таково: на синем поле расположены белые замковые ворота с тремя башнями. В воротах стоит рыцарь. А на средней башне находится символ ВКЛ — Погоня. Герб этот действителен и сегодня.

Гл ав а 17

ПОЛЕСЬЕ:

гремучая смесь культур

Если вы. не знаете, где разливалось знаменитое «море Геродота» и обитало таинственное племя невров, а ужи и ящеры, держались в качестве домашних животных; если вам неведомо, откуда происходит Змей Горыныч, где живут «кудесницы леса» и находятся «лёгкие Европы», выход один - отправляйтесь на Полесье. Название этого заповедного края, простирающегося на сотни километров вдоль южной границы Беларуси, впервые упоминается под 1274 годом в Галицко-Волынской летописи. В старинных польских источниках «полешане» напрямую связывались с ятвягами. Вряд ли где-то ещё можно выискать такую аутентичную экзотику, которая до сих пор сохранилась в глухих полесских деревеньках, и такое изобилие культурно-исторического наследия, которым отличаются здешние города.

Всемирную известность Полесью принесла его первозданная природа: нетронутые поймы рек, уникальные заливные леса и дубравы, последние в Европе низинные болота, где нашли своё пристанище редкие и исчезающие виды растений и животных. Этот регион считается заповедником не только природы, но и народной культуры и быта, таким своеобразным этнографическим раем.

До сентября 1939 года Полесье не разделялось на белорусское и украинское. Оно целиком входило в состав Второй Речи Посполитой. После присоединения Западной Беларуси и Западной Украины к СССР эти территории оказались в одном государстве, но всё же были разделены между БССР и УССР по условно национальному признаку, хотя некоторые исследователи склонны считать «людей на болоте» — полешуков — отдельной этнической группой со своим языком. И как утверждает один местный поэт, «Биг ны покынув шчэ Полисься, бо тут шанують Заловит» (Бог не покинул ещё Полесье, потому что здесь чтут Завет).

173

Познакомиться с бытом полешуков можно, посетив деревеньку Кудричи, которая насчитывает без малого 460 лет существования. Это уникальное поселение дольше других сохранило свой архаичный уклад жизни благодаря особому местоположению. Три реки, Ясельда, Пина и Припять, а также низинные болота вокруг на протяжении многих веков надежно скрывали «полесскую Венецию» от внешнего мира. До появления дороги далеко не каждый обитатель деревеньки выбирался за пределы родных болот. Обнаружили Кудричи мелиораторы, а ныне здесь нередко бывают туристы — ведь экзотики в здешних местах не меньше, чем в дебрях Амазонки!

В период весенних паводков, летних и осенних дождей островки, на которых стоят хатки с камышовыми крышами, разделяются протоками, заполненными водой. Поэтому главным способом передвижения у местных жителей издавна был водный, а основными занятиями — рыбалка, охота, животноводство и бортничество.

Блага цивилизации в кудричской версии выглядят оригинально. Так, например, первая и долгое время единственная на всю деревню телефонная розетка находилась только в доме социальных услуг, куда нужно было приходить со своим аппаратом. А местный автовокзал — это всего лишь деревянная скамейка на краю болота у самого поворота на Кудричи, где дожидаются городского автобуса местные пассажиры. Кстати, дорогу через болото, о которой мечтало не одно поколение жителей, построили только в конце XX века. По ней теперь два раза в неделю приезжает автолавка с продуктами и другими товарами под заказ.

Вообще, у Белорусского Полесья, раскинувшегося от Беловежской пущи до Приднепровской низменности, есть даже свой музей, основанный в 1924 году. Находится он в сердце региона — Пинске, который является вторым после Гродно белорусским городом по числу сохранившихся памятников архитектуры разных эпох.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН