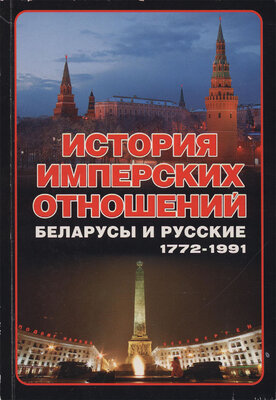

История имперских отношений

беларусы и русские, 1772— 1991 гг.

Анатоль Тарас

Выдавец: Выдавец A. М. Вараксін

Памер: 608с.

Мінск 2008

Советскопольское перемирие 1920 г. В июле 1920 года предложение английского министра иностранных дел Д. Керзона о заключении мира по предложенной им линии границы отклонили и поляки, и русские.

Но на переговорах в Риге, проходивших в сентябре — октябре, РСФСР соглашалась отдать Польше даже Минскую губернию в обмен на признание поляками Украинской ССР. Тем самым правительство Ленина соглашалось на ликвидацию советской Беларуси, территория которой тогда ограничивалась Минской губернией. Однако эндеки не пошли на это. Они опасались, вопервых, что им не удастся полонизировать православное население восточной Беларуси; вовторых, что этот шаг повлечет за собой ухудшение отношений с «белой» Россией, если к власти придет генерал Петр Врангель.

Рижский договор. 12 октября 1920 года в Риге представители РСФСР и УССР с одной стороны, Польши с другой, заключили перемирие и предварительные условия мира. Соглашение о перемирии (пункт 1) признавало независимость советской Украины и советской Беларуси. Польша пошла на признание этих советских республик, а взамен сохранила за собой занятые в ходе контрнаступления беларуские и украинские территории. Граница раздела прежней БНР прошла чуть западнее Дриссы (на севере), Минска (в центре) и Турова (на юге), примерно совпав с линией немецких окопов мировой войны.

После заключения советскопольского мирного договора (18 марта 1921 г.) в составе ССРБ остались всего шесть уездов Минской губернии: Минский, Борисовский, Бобруйский, Игуменский, Мозырский и Слуцкий (52,3 тыс. кв. км), где жило чуть более 1,5 млн. человек. 12 уездов советской Беларуси отошли к Польше. Все остальные беларуские земли еще раньше присвоила себе большевистская Россия.

Кроме того, осенью 1919 года Совнарком РСФСР «передал» Латвии северозападную часть Витебской губернии! Это Двинский (Даугавпилсский), Лудзенский, Резекненский уезды, и две волости Дрисского уезда!

Национальноосвободительное движение 1920 года

Политические протесты. Все деятели ВНР резко отрицательно оценили условия предварительного советскопольского договора и не признали его. 8 ноября совместный протест против советскопольского соглашения высказали делегации ЗападноУкраинской Республики и ВНР, которые прибыли в Ригу для защиты своих государственных интересов. Перед угрозой раздела Беларуси правительство Ластовского 27 октября обратилось к странам Балтии с идеей БалтийскоЧерноморского союза. Несколько позже (18 декабря) правительство БНР попросило Лигу Наций в Женеве провести в беларуских землях плебисцит. Но эти обращения не дали никаких результатов.

Надежды на Литву. 11 ноября 1920 года в Ковно был заключен литовскобеларуский договор о взаимном признании и совместной борьбе против польской агресссии. Обе стороны пришли к согласию, что не будут поднимать вопрос о границах до тех пор, пока беларуские и литовские земли не станут свободными от оккупантов. Правительство Ластовского получило дипломатическое представительство при литовском правительстве, право экстерриториальности в Литве и денежную ссуду. Договор 1920 года дал беларусам базу для национальноосвободительной борьбы.

В свою очередь, беларуское правительство в Ковно обязалось поддержать литовское руководство во время планировавшегося плебисцита в Средней Литве и направить беларуские воинские части на защиту территории литовского государства. В составе армии Литвы действовал Беларуский отдельный батальон. На основе соглашения с литовским генеральным штабом от 3 сентября 1920 года началось формирование «Союза вольных беларуских стрелков» для партизанских действий в беларуских землях, занятых поляками.

Угроза раздела беларуских земель заставила правительство БНР в конце 1920 года прямо заявить в письме, направленном в Лигу Наций, что беларускому населению выгоднее войти на договорных началах в состав Литовской Республики, чем находиться под оккупацией Польши. Интерес к созданию единого беларусколитовского фронта против Польши проявило также правительство Германии. Оно выделило правительству Ластовского ссуду в 40 тысяч марок для организации партизанской борьбы.

Антисоветские настроения. Росло недовольство советскими порядками и в народе. В который уже раз за последние 5 лет между Днепром и Бугом перемещались вражеские войска: сначала немецкие, потом большевистские, за ними польские и, наконец, опять большевистские. Очередное появление большевиков в 1920 году с их ненавистной продразвёрсткой стало последней каплей, переполнившей чашу народного терпения. Люди не могли смириться с тем, что новая граница разорвала их родственные и дружеские связи.

Борьба с большевистскими оккупантами шла, как правило, под знаменем БНР, но единого руководящего центра у повстанцев не было. Правительство Народной Рады БНР Ластовского находилось в Ковно. А правительство Наивысшей Рады БНР фактически осталось без авторитетного лидера. Антон Луцкевич не принадлежал к числу харизматических вождей.

Вступление в борьбу БулакБалаховича. Наиболее известным организатором вооруженного сопротивления большевикам стал Станислав БулакБалахович (1883—1940), бывший агроном с Виленщины, который во время мировой и гражданской войн прошел путь от рядового царской армии до генералмайора в армии Н.Н. Юденича (тоже беларуса по происхождению). Под влиянием руководителя военнодипломатической миссии БНР в Латвии и Эстонии Константина Езовитова генерал в ноябре 1919 года перешел на службу БНР.

Временно содержание его отряда взяло на себя эстонское правительство. В марте 1920 года этот отряд (до тысячи человек) с разрешения польского правительства переехал из Эстонии в Брест. Но сразу вступить в борьбу за Беларусь БулакБалаховичу не пришлось. Пилсудский направил его на украинский фронт. В тот момент он опасался, что генерал объединится с беларускими эсерами, готовившими антипольское восстание. В сентябре 1920 года БулакБалахович прорвал фронт Красной Армии и освободил Пинск. Он шел по пятам отступающих красноармейцев, помогая наступлению польской армии.

БулакБалахович в планах Пилсудского. Пилсудский пытался использовать балаховцев в борьбе за «Третью Россию», свободную и от большевиков, и от монархистов. С его «подачи» 27 сентября БулакБалахович заключил договор с лидером русских эсеров Борисом Савинковым, возглавлявшим в то время Русский политический комитет (РПК) в Польше, согласно которому принял командование воинскими соединениями РПК. В свою очередь, генерал признал Савинкова политическим лидером.

Одновременно было начато активное привлечение добровольцев для формирования «армии вторжения». БулакБалахович планировал прорвать фронт около Мозыря и двинуться на Смоленск, используя в своих интересах наступление генерала Врангеля с юга.

Во время переговоров с РСФСР осенью 1920 года Пилсудский (в отличие от планов польского правительства) задумал создать буферное беларуское государство с центром в Минске. С этой целью он решил использовать БулакБалаховича, который должен был пробиться со своими войсками через советские тылы в Минск и там получить власть из рук польских военных. В качества политической ширмы для этой акции за спиной Наивысшей Рады БНР был срочно создан Беларуский политический комитет (БПК) из 7 человек (В. Адамович, П. Алексюк, Р. Островский и другие).

Генералмайор С. БулакБалахович (слева) в 1920г.

12 октября БулакБалахович заключил договор с БПК. В обмен на помощь в организации беларуской армии он пообещал передать власть БПК после занятия Минска. Не оставил генерал и мечту о походе на Москву. Поэтому акция БулакБалаховича проводилась с согласия Савинкова и в расчете на поддержку формирований РПК.

Однако этот план провалился. У БулакБалаховича не оказалось ни времени, ни сил для его реализации. Он ждал прибытия подразделений РПК, формировавшихся в Люблине и других польских городах. Но 12 октября 1920 года было заключено польскосоветское перемирие. По его условиям все антисоветские вооруженные силы, находившиеся на территории, подконтрольной Польше, следовало распустить. Савинковцам пришлось прекратить формирование своей армии. 17 октября польские войска покинули Минск.

После этого БулакБалахович получил от Пилсудского неофициальное разрешение действовать самостоятельно с целью создания беларуского государства.

Беларуский поход БулакБалаховича. 25 октября отряд БулакБалаховича перешел польскосоветскую границу. Впервые идея осво

бождения беларуских земель от большевизма временно объединила беларусов, поляков и русских, хотя свои действия во время похода они координировали плохо. Тем не менее, 6 ноября БулакБалахович освободил Туров, 8 ноября — Петриков, 10 ноября — Мозырь. Повсеместное недовольство крестьян большевистской продразвёрсткой способствовало быстрому увеличению численности армии (с 5,5 тысяч человек в октябре до 11 тысяч в ноябре).

В Мозыре БулакБалахович провозгласил независимость Беларуси, объявил о формировании Беларуской армии и назначил сам себя ее главнокомандующим. Командование русскими воинскими подразделениями (савинковцами) он поручил своему брату — полковнику Язепу БулакБалаховичу. Правительства Народной Рады (во главе с Ластовским) и Наивысшей Рады (во главе со Смоличем), а также большевистский ВРК (во главе с Червяковым), были объявлены незаконными.

Беларуский политический комитет преобразовал себя в правительство Беларуской Народной Республики. Это было первое беларуское правительство, обладавшее реальной властью на определенной части беларуской территории. Премьерминистром стал Вячеслав Адамович (старший), Павел Алексюк — его заместителем и министром иностранных дел, Юрий Синкевич — министром экономики, Радослав Островский — министром просвещения, полковник Беляев — военным министром.

Правительство Адамовича издало манифест к беларуского народу, в котором изложило свою программу: борьба за независимость Беларуси, выработка конституции, конфискация крупных помещичьих владений, союз с Польшей, опора на страны Антанты. Оно присвоило С. БулакБалаховичу титул «начальника» беларуского государства — в подражание Пилсудскому. За одну неделю удалось сформировать крестьянский партизанский отряд и армейский полк.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН