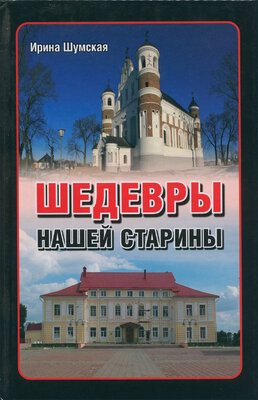

Шедевры нашей старины

Памер: 206с.

Мінск 2014

После поражения восстания 1830-1831 гг. владения Сапег были изъяты в российскую казну, а дворец сдан в аренду еврейскому фабриканту под ткацкую фабрику. Былое великолепие дворцовых залов сменилось прозой мануфактурного производства. Вместо картин и зеркал — бесконечные полотна свежевыкрашенного сукна, вместо шелеста бальных платьев — шуршание ткацких челноков, вместо игры скрипок и флейт — щёлканье конторских костяшек, подсчитывающих прибыли новых хозяев. Фактически это стало началом глобального упадка Ружан. Вскоре по вине фабричных прачек во дворце вспыхнул сильнейший пожар, в результате которого обрушилась часть стен. В дальнейшем предпринимались робкие попытки реконструировать комплекс, однако после Второй мировой войны дворец был почти полностью разрушен.

В данный момент в Ружанах ведутся восстановительные работы. За последние годы удалось привести в порядок въездные ворота и один служебный флигель, но основная часть шикарной резиденции Сапег по-прежнему требует реставрации, за которой должно последовать открытие музея, галереи искусств и зала бракосочетаний.

tdeXjbj

В паре десятков километров от Ружан, недалеко от городка Кос-сово, в урочище Меречёвщина находится настоящее чудо зодчества, именуемое «рыцарской грёзой». Этот единственный сохранившийся на территории Беларуси замок с абсолютно правильной геометрической формой и симметричной композицией — яркий пример соединения классических приемов в планировке с элементами неоготики в архитектурном оформлении. Построен он на родине

71

Меречёвщина на рисунке Наполеона Орды

отважного полководца, руководителя национально-освободительного восстания 1794 года, героя Беларуси, Польши и США, почетного гражданина Франции, Тадеуша Костюшко.

Тадеуш Костюшко

Именно отсюда, из фольварка Меречёвщина, начинался славный путь человека, имя которого на протяжении двух столетий продолжает оставаться окруженным ореолом героизма и свободы. Тадеуш Костюшко (1746—1817) успел проявить себя как талантливый инженер и прекрасный воин сразу на двух континентах, за что получил из рук Джорджа Вашингтона орден, украшенный надписью «Всё отдал для спасения Отечества». Позже генерал пожертвовал этим знаком отличия ради сохранения униатской церкви в Люблинском воеводстве, которую посещал он сам и члены его семьи.

72

В целом же владельцами здешнего имения, начиная с конца XV века, были богатейшие и знаменитейшие роды магнатов: Хрепто-вичи, Сангушки, Сапеги, Флеминги и Чарторыйские.

Наконец, во второй половине XVIII века местечко досталось графу Пусловскому, один из сыновей которого, Вандолин (1814— 1884), стал основателем здешнего замка, возведенного в период 1838—1843 гг. Поскольку Пусловские преклонялись перед памятью Костюшко, прямо по соседству с домом вождя восстания они решили обустроить свое собственное поместье. Вообще-то, правильнее было бы именовать данное сооружение не замком, а дворцом, поскольку и снаружи, и внутри оно строилось поистине с королевским размахом.

Коссовский дворец до реконструкции

Автор проекта, польский архитектор Франтишек Ящолд, вдохновлялся примерами средневековой архитектуры. Семья Пуслов-ских, естественно, тоже внесла существенную лепту в формирование образа фамильного гнезда. Выбор места для строительства Кос-совского дворца был весьма удачен: на небольшой живописной возвышенности, окруженной хвойным массивом и водоемами. Почти одновременно, благодаря стараниям Елены Потворовской и Войцеха Квятковского, здесь же был устроен чудесный «регулярноромантический» парк со скульптурами и фонтанами, который со-

73

хранился лишь частично. В парке произрастало около 150 видов различных деревьев. Вьющиеся растения украшали каменные стены дворца, рядом на холмистых склонах благоухали розы и тюльпаны, цвели кусты сирени и боярышника, функционировала и оранжерея, где выращивались экзотические фрукты: виноград, инжир, финики.

Внушительный фасад дворца длиною 120 метров состоит из двухэтажного центрального корпуса с соединёнными партерными галереями и несколько выдвинутыми вперёд двухэтажными боковыми павильонами. Необычайно богатый декор внутренних помещений создают многочисленные окна остроконечно-луковичной формы с декоративными наоконниками, контрфорсы, пилястры, розетки, аркадные фризы, ступенчатые фронтоны. Весь дворец и частично парк были обнесены каменной трехметровой стеной с въездными воротами.

Объемно-пространственная композиция территории и построек базировалась на принципе «золотого сечения». Фронтальный фасад главного корпуса подчёркнут четырёхсторонними башнями, увенчанными зубцами. Всего башен 12, в соответствии с числом меся-

Фрагмент дворца Пусловского в Коссово

74

Дворец Пусловских в Коссово

цев в году. В каждой из башен находилась комната, посвященная тому или иному времени года. К примеру, когда наступал июнь, соответствующую комнату украшали плодами и цветами.

Интерьер отличался цветовой стилистикой: в белом зале проходили балы, в черном играли в карты, в розовом — музицировали. Наиболее удивительным залом из 132 покоев дворца был бальный. Рассказывают, что там был стеклянный пол, под которым находился огромный аквариум с диковинными рыбами. В подвале дворца стояли несколько больших резервуаров с водой, которые постоянно подогревали слуги. Вода по трубам поступала в верхние этажи и отапливала их. Таким образом, здесь, наверное, впервые на территории Беларуси было применено центральное отопление.

На втором этаже Коссовского дворца располагался зверинец, где самым ценным экспонатом был лев. По преданию, каждую ночь прирученного царя зверей выпускали на прогулку по коридорам, чтобы он охранял сон хозяев.

Согласно другой легенде, графиня Пусловская очень любила кататься на санях. Желая угодить любимой жене, граф устраивал катания даже летом: террасы парка покрывали белыми полотнищами и обильно посыпали солью, которая по тем временам была отнюдь не дешёвой. Как говорится, у богатых свои причуды, и такие капризы знати, пожалуй, можно сопоставить с тем, как современные швейцарцы украшают главную новогоднюю ёлку страны дорогущими кристаллами от знаменитой фирмы «Сваровски».

В гостях у Пусловских бывали видные люди своего времени: художник и композитор Наполеон Орда, писатели Генрик Сенкевич и Элиза Ожешко, политик Юзеф Пилсудский, историк и этнограф Вацлав Ластовский.

75

К несчастью, дворцово-парковый комплекс подстерегала целая череда бед. Сначала внук его создателя, Леонард Пусловский проиграл имение в карты. Архитектурная жемчужина была продана за долги по дешевке петербургскому купцу. После восстания 1863— 1864 гг. дворец конфисковали царские власти и передали в собственность князей Трубецких, которые вывезли оттуда значительную часть ценных экспонатов в свои российские резиденции. В Первую мировую войну из дворца пропала коллекция редких рукописей, исчезли скульптуры, картины, драгоценности. Погибли оранжерея и сад, от которого до наших дней сохранились только кусты сирени и боярышника.

И наконец, во время Второй мировой войны «рыцарская грёза» серьёзно пострадала от рук советских партизан. 3 августа 1942 года в Коссово ворвались партизанские отряды П. Пронягина и И. Зайкова. Судя по фамилиям командиров и времени, когда все это случилось, командирами были чекисты из России, не просто равнодушные, а враждебно настроенные в отношении «наследия проклятого прошлого». В это время во дворце находился немецкий госпиталь. Командиры приказали поджечь его. Здание горело 10 дней, тушить пожар было некому. Внутри выгорело все, только массивные кирпичные стены выдержали пытку огнем. Старожилы вспоминали, что столб дыма над дворцом висел почти месяц. Тогда же было уничтожен дом, в котором родился Тадеуш Костюшко, нахо-

Дом-усадьба Тадеуша Костюшко

76

лившийся всего в 200 метрах от былой резиденции Пусловских. Деревянный дом с соломенной крышей ничем не «провинился», но партизаны сожгли и его.

В период существования суверенной Беларуси дворец неоднократно пытались выкупить, поочерёдно, белорусские, польские и российские бизнесмены. Однако все они не сошлись во мнениях с органами власти относительно цены и условий дальнейшего функционирования комплекса. Поэтому в настоящий момент архитектурное наследие Пусловских формально принадлежит местному исполкому, а реставрационные работы ведутся за счет государства и локальных инвесторов.

Целиком восстановлен на прежнем фундаменте и успешно действует дом-музей Костюшко, расположенный в удивительном месте — здешний ландшафт просто великолепен! Кроме того, здесь можно недорого перекусить в кафе, а также отдохнуть в беседках около водоёма. Сам же дворец не так давно был признан специальной комиссией ЮНЕСКО перспективным объектом международного туризма, поэтому надо полагать, что ему уготовано хорошее будущее.

Гл а в а 8

БЕЛОРУССКАЯ «БАСТИЛИЯ» И ЗАМОК-БИБЛИОТЕКА: необычные строения Минщины

Замковые сооружения зачастую несли не только оборонительную миссию, но и выступали в довольно необычном амплуа. К примеру, каждый наслышан о зловещем пристанище графа Дракулы в Румынии или же о сказочном замке Нойшванштайн в Термании, ставшем логотипом кинокомпании Уолта Диснея. Но если о пресловутом графе Монте-Кристо, являвшемся узником французского замка Иф, знают все, то о знаменитых обитателях минского острога известно далеко не всякому. А уж о миниатюрном замке в белорусской деревне Станьково, выполнявшем функцию одной из богатейших библиотек в Европе, и подавно.

Когда-то, на заре времён, современная белорусская столица была небольшим поселением на берегу реки Менки. В XI веке, после нападения неприятеля и последовавшего за ним сильного пожара, уцелевшие от гибели местные жители решили перебраться на северо-восток, основав новое городище на месте слияния рек Немига и Свислочь. Тут и расположилось древнее замчище, высота стен которого к XVII веку достигла 15, а ширина 30 метров. Ныне о земляных валах с башнями, полукольцом окружавших разросшийся Минск, напоминает разве что название улицы Городской Вал. От оборонительного сооружения из дерева не осталось и следа, замковый холм срыли уже в советскую эпоху, а речку Немигу заковали в железные трубы и теперь она протекает глубоко под землей.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН