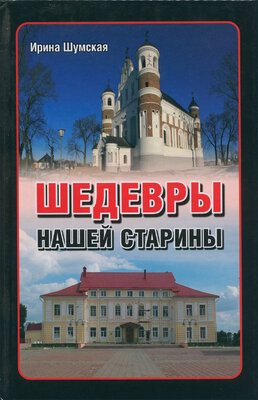

Шедевры нашей старины

Памер: 206с.

Мінск 2014

* Граф Эмерик Карлович Гутен-Чапский в 1851 г. окончил Московский университет, после чего служил в Министерстве внутренних дел Российской империи. С 1863 — новгородский губернатор, с 1865 — вице-губернатор Санкт-Петербурга, потом был директором Лесного департамента Министерства государственного имущества. С 1879 — в отставке. — Прим. ред.

84

Замок-библиотека в Станьково. Рисунок Наполеона Орды

ков. Впечатляли предметы культового обихода (потиры, распятия, иконы), ювелирные украшения, собрания древнего оружия, рыцарских доспехов, музыкальных инструментов, часов, мебели, гобеленов, картин, гравюр, средневековых карт (772 штуки), различных предметов из фарфора, керамики и стекла, знаменитых «слуцких поясов», минералов. Вне всякого сомнения, на период конца XIX века музей в Станьково был одним из крупнейших частных собраний не только в Российской империи, но и во всей Европе!

Существует версия, что в Станьково даже существовала своя янтарная комната. На первом этаже дворца Чапского якобы находился янтарный зал высотой в 6 метров. Янтарь для него доставляли на санях из Санкт-Петербурга. Оконные и дверные переплёты, даже рамы для картин на стенах — всё было изготовлено из солнечной смолы. А рядом с янтарным залом располагался зелёный салон, в котором часть интерьера разрисовала в соответствующих тонах теща Чапского. А также — фарфоровый, где размещались изящные статуэтки, привезённые из Франции.

85

Замок-библиотека в Станъково на старом фотоснимке

При этом граф был не только хранителем всех этих несметных сокровищ. Анализируя свои коллекции, он подготовил и издал ряд монографий по нумизматике, среди которых выделяются пятитомный «Каталог коллекций польских медалей и монет», а также «Удельные, великокняжеские и царские деньги Древней Руси». В общем, человеком он был незаурядным.

Особого внимания заслуживает пейзажный парк в Станьково, который ранее насчитывал около 500 видов деревьев как местных пород, так и привезённых из Западной Европы и Америки.

Тут располагались также оранжереи, теплицы и тенистые аллеи для прогулок графа и его гостей.

Со старинным парком связана поэтичная легенда. Гостила некогда в этих краях юная графиня Мальвина. Она поразила своей красотой молодого садовника Станислава. Парень был из крестьянской семьи и к тому же заметно хромал, так что всё, что ему оставалось — тайно обожать свою госпожу. И тогда он решил рассказать о своих чувствах доступным ему языком ботаники. На лужайке перед дворцом садовник с разрешения графа соорудил изумительный «хоровод» из трёх вставших в круг деревьев, которые олицетворяли собой Веру, Надежду, Любовь. Это были поистине произведения са-

дово-паркового искусства: ветви росли не вверх, а вниз, причудливо переплетаясь. Особенно необычным оказалось дерево Любви: оно как будто тянулось к небу вверх... корнями, покрытыми листьями. Диковинная картина была обусловлена тем, что деревья относились к особому виду голого вяза, который мимикрирует под корневую систему самого себя.

86

Точно неизвестно, что было дальше с садовником и графиней, но вот к уникальным деревьям судьба была немилостива: во время Второй мировой войны «Веру» немцы вывезли в Германию, «Надежда» сгорела во время пожара во флигеле, а «Любовь» погибла 20 лет назад от болезни, приведшей к усыханию дерева. Только грустный дух садовника до сих пор продолжает бродить по парку в поисках любимой графини.

Парковые насаждения отделяют усадебную территорию от деревенской застройки и подступают к небольшой речке Рапусе, в пойме которой был искусственно создан большой водоём с двумя насыпными островами. На возвышенности Западного острова возвышается беседка в виде шатрообразного купола с высоким шпилем, опирающегося на восемь круглых колонн. В центре Восточного острова ранее находилась скульптурная композиция Богома-

Башни графской библиотеки в Станьково

тери на постаменте.

С трёх сторон парк окружала каменная стена. С восточной стороны имелся парадный въезд, оформленный в виде неоготических «крепостных» ворот. На противоположной стороне реки размещается Николаевская церковь, построенная в 1858 году в псевдорусском стиле на пожертования Эмерика Чапского и сборы прихожан.

В Станьково Эмерик Чапский прожил около 16 лет. В 1895 году он обосновался в Кракове, куда перевёз основную часть своей богатейшей коллекции.

Родовое поместье и часть экспонатов перешли к сыну графа — Карлу Яну Чапскому (1860—1904), который был столь же деятельным, как и отец. В период с 1890 по 1901 год он являлся губернатором

Минска и как никто дру-

87

гой «европеизировал» город. Вот лишь часть его многочисленных проектов: открытие в 1892 году трамвая на конной тяге (конки), через три года — строительство электростанции, еще через год — первая в Беларуси телефонная станция общего пользования. Кроме того, в бытность Карла Чапского губернатором появились: пивной завод, ломбард для малоимущих, городская больница, несколько амбулаторий, электрическое уличное освещение, ряд благотворительных организаций и даже «Общество охраны женщин»!

При Карле Чапеком внешний вид фамильной усадьбы в Стань-ково не потерпел почти никаких изменений. Лишь в 1900 году он приказал построить дополнительный двухэтажный Г-образный дом в стиле неоготики для гостей и специалистов местного спиртзавода. Фасады здания были декорированы пилястрами и сандриками.

Сейчас графский «Скарбчик» представляет собой печальное зрелище. На стенах — следы «живописи» местных подростков, из-под облупившейся штукатурки проглядывает кирпич, причудливые башенки поросли мхом. Радует одно — здание предполагается отреставрировать. А как же иначе, ведь таких самобытных строений во всей Беларуси больше не найти!

Гл а в a 9

ПО СЛЕДАМ МИНСКОЙ ШЛЯХТЫ

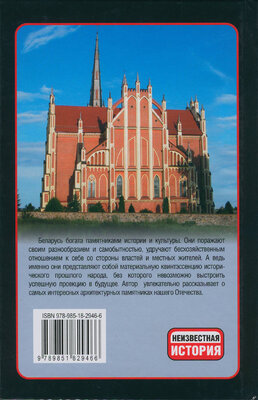

Столица Беларуси и её окрестности не изобилуют памятниками старины. Множество интереснейших построек было уничтожено во время Второй мировой войны, ещё некоторая часть пала в период урбанистических преобразований под знаменем соцреализма. Вместе со старинными сооружениями канула в Лету и сопутствующая им уникальная атмосфера. Впрочем, кое-где таковая всё же сохранилась, несмотря на досадные промахи современных реставраторов и градостроителей, а порой и ввиду того, что последние просто не успели приложить руки к реконструкции творений своих предшественников.

Одним из наиболее абсурдных мифов современности является распространённое среди обывателей ошибочное представление о том, что у белорусов не было своей элиты. На белорусских землях якобы господствовали литовские князья, польская шляхта и российское дворянство. Однако при внимательном взгляде на историко-культурное наследие страны становится очевидным то, что местная аристократия не только играла заметную роль в общественной жизни, но и по ряду позиций могла запросто дать фору своим зарубежным «братьям по классу».

Дворянские усадьбы, как и магнатские резиденции, сыграли большую роль в развитии белорусской культуры XV11I — первой половины XIX века. При слабом развитии тогдашних городов, усадьбы с их библиотеками в тысячи томов, огромными архивами, любительскими театрами, оркестрами, галереями семейных портретов, с коллекциями художественных произведений европейских и местных мастеров выполняли функции культурно-просветительских центров, снова возвращающиеся к ним в наши дни.

К примеру, в самом центре белорусской столицы, на площади Свободы, стоит интересное сооружение желтоватого цвета с балко-

89

ном посредине. Этот дворец барочного типа был возведён в 1775 году и является одним из немногочисленных зданий, уцелевших в Минске после Второй мировой.

Первым владельцем и основателем сего архитектурного творенья был ясновельможный граф Михаил Пшездецкий, подканцлер ВКЛ, который в 1799 году продал его зажиточному аптекарю Андрею Станкевичу за 40 тысяч польских злотых, имевших тогда хождение на территории Беларуси. Между прочим, в эквиваленте это равноценно 120 килограммам серебра, что в свою очередь исчисляется пятью тысячами серебряных талеров ВКЛ. Сегодня рыночная стоимость у нумизматов одного талера весом 23,38 грамма серебра составляет порядка 200 долларов США. В совокупности получается, что дворец можно оценить в один миллион долларов!

Третьим хозяином дворца стал меценат Юрий Кобылинский, после которого имением распоряжался городской голова Леопольд дель Паце. После революции 1905 года дворец использовали под административные службы, в частности, первый этаж занимало Минское дворянское депутатское собрание. В советское время там находился военкомат. И наконец, после реконструкции в 2012 году во дворце открылась художественная галерея народного художника БССР и СССР Михаила Савицкого.

Примечательно, что здание дворца ранее уже использовалось под музей. Юрий Кобылинский, который приобрел здание в 1826 году, был страстным коллекционером. Во дворце можно было увидеть картины различных художников, старинные книжные издания, древние рукописи, оригинал Статута Великого Княжества Литовского, аутентичную карту Христофора Колумба, коллекции минералов и монет, античные древности. Частный музей Кобылин-ского фактически стал первым городским музеем.

Само здание ни разу не перестраивалось: деревянные окна, двери, каменные и деревянные полы, печи сейчас находятся в тех же местах, где были несколько столетий тому назад. Одна из отличительных черт дворца — анфиладная система помещений. Это значит, что можно пройти сквозь все комнаты по кругу и в итоге вновь оказаться в гостиной. Когда велись реставрационные работы, на втором этаже обнаружили фрески XVIII века. Согласно инвентарной описи 1851 года, во дворце было 14 голландских печей из глазурованных изразцов и 6 голландских печей из белых изразцов. Во время войны все печи были разрушены, затем реконструировали лишь одну.

90

Сейчас в нескольких залах дворца воссоздан интерьер городской усадьбы XIX века, остальная часть используется под экспозицию картин Михаила Савицкого.

Былая усадьба Пшездецких — ныне музей Михаила Савицкого

czfeXS^3

Еще одна старинная усадьба белорусских аристократов расположена в пяти минутах ходьбы от площади Свободы, за Дворцом Республики. Это построенный в конце XVIII века в стиле классицизма дом-музей семьи Ваньковичей. Одноэтажное прямоугольное в плане строение накрыто высокой крышей с мансардой в центре. Кстати, под зданием находятся каменные подземелья XVII века, приспособленные под подвал. Здесь во время раскопок нашли черепицу конца XVIII века, которой был покрыт дом, осколки керамических, железных и стеклянных изделий того времени.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН