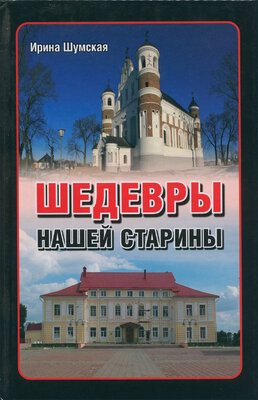

Шедевры нашей старины

Памер: 206с.

Мінск 2014

Глава 10

ПОД ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ: храмы-крепости в Сынковичах, Мурованке, Камаях

На белорусских землях издавна мирно уживались представители самых различных религиозных конфессий. Однако само существование людей в бренном мире далеко не всегда было мирным. Следуя мудрой пословице «На Бога надейся, а сам не плошай» наши предки возводили храмы-крепости, которые гарантировали не только небесную защиту, но и оборону от врагов. К числу таковых относятся прекрасно сохранившиеся культовые сооружения в деревнях Сынковичи, Мурованка и Камаи.

В 13 километрах от старинного города Слоним в Гродненской области находится деревня Сынковичи, которую не всегда можно найти на автомобильных картах. Но в последнее десятилетие это место облюбовали как туристы с экскурсоводами, так и паломники, надеющиеся на чудесное исцеление, даруемое чудотворной иконой Божьей Матери «Всецарица». Ведь именно здесь находится один из самых необычных храмов Беларуси — церковь Святого Михаила, успевшая послужить и православным, и униатам, и католикам.

Давным-давно для строительства храма сюда съехались именитые мастера по камню. Среди них, как гласит легенда, были два местных мастера: отец и сын. Работа спорилась, и спустя несколько лет храм был возведён. Но когда выкладывали высокий фронтон, случилось несчастье — молодой зодчий, сорвавшись с лесов, разбился насмерть. И тогда отец, в память о сыне, выложил в камне прямо на фронтоне символическое подобие гроба, которое поражает всех, кто приезжает сюда впервые. Местные жители уверяют, что именно из этой легенды берёт начало название деревни.

Точная дата возведения данного архитектурного чуда до сих пор вызывает споры у специалистов. Так, Анатоль Кулагин указывает 103

датой строительства церкви 1407 год, а Владимир Чантурия — конец XV-начало XVI вв. В книге «Православное зодчество Беларуси», изданной под патронажем Белорусской православной епархии, утверждается, что храм возведен в первой половине XVI века. Историки архитектуры А. Кушнеревич и Т. Габрусь тоже полагают, что сынковичский храм надо датировать началом или первой половиной XVI века. Существует и такая версия, что этот храм не что иное, как перестроенный в 1405—1407 гг. прусский замок начала XIV века.

Вообще, до XIII столетия на территории Беларуси часто возводились крестово-купольные культовые постройки. В XIV—XVI веках храмы обрели новые черты, связанные с воздействием на местных мастеров принципов и приемов западноевропейской готики и ренессанса. Михаил Ткачев в своей книге «Замки Белоруссии» (1987 г.) отметил, что в XV—XVII вв. по всей Европе происходила «инкастелляция храмов», т.е. перестройка их в своеобразные оборонительные сооружения: специально утолщались стены, появлялись башни с бойницами. Церковь Святого Михаила в Сынко-вичах как раз является таким памятником, в котором эти тенденции слились в единый гармоничный ансамбль.

Эта церковь-крепость, одна из первых в Великом Княжестве Литовском, является трёхнефной четырёхстолповой базиликой, напоминающей в плане перекошенный прямоугольник. Массивные, полутораметровой толщины стены, башни, помещение под сводами с бойницами действительно придают храму облик небольшого замка.

Все нефы имеют одинаковую, четырехметровую высоту и перекрыты крестовыми сводами с нервюрами. В одной из апсид использованы сложные готические своды в виде многогранной звезды. Все три апсиды находятся под одним конусообразным покрытием. Это стало возможным за счет введения системы ступенчатых арочек, расположенных между верхними частями апсидных полукружий, благодаря чему проще стала конструкция и целостнее весь объем храма. Впечатление целостности усиливает аркатурный пояс, который, подобно обручу, стягивает все апсиды, визуально объединяя их друг с другом и с башнями. Этот пояс перекликается с мощной аркатурой машикулей, опоясывающей северный, южный и западный фасады. Ритмическое созвучие обоих поясов рождает архитектурную мелодию сложного рисунка.

Мощным крешендо в этом каменном хорале звучит аккорд главного ренессансного фасада. Его оформление отличается виртуозной 104

изобретательностью: в несколько ярусов он расчленен нишами различных очертаний и размеров. Плоскости ниш белили известью, что вместе с выступающими частями краснокирпичной кладки стен создавало мажорную колористическую гамму.

Четыре угловые башни подчеркивают оборонительный характер сооружения. Восточные имеют округлую форму. Западные стоят на квадратных основаниях, поддерживаются с трех сторон контрфорсами и переходят вверху в восьмигранники с тремя ярусами бойниц. Винтовые лестницы в каждой из башен соединяют интерьер храма

Церковь в Сынковичах — уникальный образец сакрально-оборонного зодчества

105

с чердаком, где размешается главный оборонительный ярус постройки. Здесь стены прорезаны по периметру трех фасадов круглыми бойницами и машикулями. Через обычные бойницы вели мушкетный огонь на дальние дистанции, а навесные машикули предназначались для ближнего боя.

Среди других подобных сооружений храм в Сынковичах не имеет себе равных. У него свое, только ему присущее лицо и своя собственная история.

После установления в 1596 году Брестской церковной унии православный храм перешёл к униатам, а после упразднения униатства (в 1839 году) — вернулся к православным. В 1880—81 гг. была заменена кровля, построен притвор и купол над апсидой, разобран купол над центральной частью храма. В 1891 году перед храмом возвели бутово-кирпичную двухъярусную четырёхгранную колокольню.

После Первой мировой войны церковь оказалась на территории Польской республики. В ней попеременно проводили католические и православные богослужения, а в 1926 году она вновь стала униатской. Здесь находился один из самых активных греко-католических приходов, опекаемых миссией иезуитов восточного обряда в Альбертине (пригород Слонима). После Второй мировой войны в храме размещались склад и овощехранилище. И лишь двадцать лет тому назад тут вновь обосновался православный приход.

(ЛЭбЬо

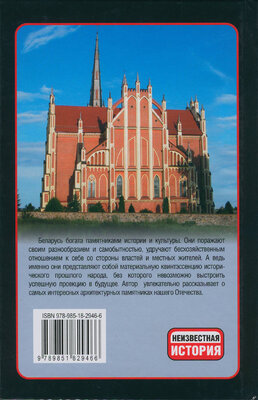

Другой, не менее прекрасный храм-крепость, находится в деревне Мурованка неподалёку от железнодорожной станции Скри-бовцы и от усадьбы Ромеров в Малом Можейково.

На вопрос, сколько лет (а точнее веков) Мурованке, которую часто называют Маломожейковской церковью, ответить трудно. Долгое время официальной датой строительства считался 1407 год. Кроме того, необычная форма здания с высокими стройными башнями подтолкнула некоторых исследователей к мысли, что примером для Маломожейковской церкви послужили мусульманские минареты. Более детальное изучение памятника дало ученым основания полагать, что укрепленная церковь вполне могла быть возведена в интервале между 1516 и 1542 гг. К этому времени площадка будущего строительства уже называлась Мурованкой благодаря единственной каменной («мураванай») башне, которую позже и перестроили в храм.

106

Основателем храма считается магнатский род Мацкевичей-Шкленских. За свою сложную историю длиною в пять веков Ма-ломожейковская церковь Рождества Богородицы, как и храм в Сынковичах, была и крепостью, и костёлом, и униатской святыней. Не одну войну пережил этот памятник. Мимо проходили войска шведов, поляков, московитов, казаков, французов, немцев, а стены выстояли, несмотря ни на что...

Храм представляет собой четырехстолпное одноэтажное строение размером около 15 х 13,5 метров. Массивные стены почти двухметровой толщины подтверждают гипотезу о его оборонных функциях. Над зданием — высокая двухскатная крыша, на каждом углу — цилиндрические оборонительные башни. Западный фронтон играет роль своеобразного декоративного щита, поделенного по горизонтали на две части. Внизу — три ниши сложной конструкции. В каждой из них — две меньших размеров. В верхней части сделана одна большая ниша с двойной аркой. Несмотря на очевидную простоту, такой декор гармонично расчленяет поверхность

Храм-крепость в Мурованке

107

щита и придает ему изящество. Этому способствуют и боковые абрисы фронтона с его ритмичными вертикальными повышениями и крутыми скатами.

Оформление фасада сделано по принципу постепенного нарастания декоративности. Восточный фронтон, несмотря на то что он в значительной степени прикрыт конусообразной крышей апсидальной части храма, тоже имеет свои отличительные черты. Его вертикальные линии возрастают более спокойно и находятся в полном созвучии с неглубокими арками ниш, размещенных в щите. Подобно западному фронтону, восточный делится горизонтальной полосой на две части. В нижней — две пары ниш, а в верхней — три ниши, позднее переделанные в обычные окна.

Две западные башни небольшие: их диаметр около 4,5 м, толщина стен близка к 1,8 м, а первоначальная высота — около 14 м. Восточные башни более скромных размеров — диаметр всего 3 м, толщина стен — около 1 м, хотя высота почти такая же, как у западных. Там когда-то были винтовые лестницы, ведущие к бойницам. Каждая бойница имела вид довольно большого, постепенно сужающегося к середине проема, перекрытого округлой аркой. Над бойницей — небольшое отверстие для наблюдения за противником. Раньше в северной и южной стенах имелось по 7 бойниц, потом одну заложили, осталось только шесть — по три с каждой стороны. Главный вход в храм защищала тяжелая решетка (герса), которая спускалась на цепях со специальной ниши над входом.

Притвор и вся верхняя часть здания были надстроены в XIX веке. Тогда же были заведены межъярусные карнизы, в значительной степени изменен главный фасад, закрыты машикули. По описаниям историков, до начала XIX века в храме по всему периметру шел подземный ход с множеством тайников.

Стены Мурованки украшены разными декоративными элементами. Своеобразные элементы архитектуры храма — спаренные полуциркульные ниши, а также круглое окно в центре западной стены, присущие памятникам романской и готической архитектуры. Внизу через все здание идет лента традиционного поребрика ряда кирпичей, положенных на угол. А каждый кирпич на дугообразной арке, венчающей вход в храм, — почти художественное произведение. Невооружённым глазом можно заметить там интересные отпечатки, напоминающие следы кота или собаки. Вероятно, животное оставило их, когда кирпич сушился на солнце. Хотя некоторые считают, что это фирменное клеймо мастера.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН