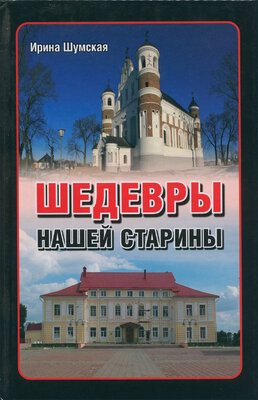

Шедевры нашей старины

Памер: 206с.

Мінск 2014

Известность это поселение приобрело с 1391 года как владение великого князя Ягайло, а затем — его двоюродного брата Витовта. Позже имение перешло к магнату Сунигайло, жена которого в 1462 году основала в Ворнянах деревянный костел и пожаловала храму богатые дары. Но у супругов не было детей, поэтому после смерти Марины Сунигайло Ворняны вернулись в собственность великих князей. Следующим владельцем местечка стал князь Свирский — он, как и Сунигайло, был родом из здешних мест.

Среди владельцев Ворнян был и боярин Григорий Остик, известный авантюрист XVI века: он вел переговоры с московскими агентами о захвате престола ВКЛ и передаче его Ивану IV «Грозному», чеканил фальшивые монеты и печати, подделывал документы... В конце концов, Остика арестовали и казнили, а всю его собствен-

125

ность конфисковали в пользу короля. О жизни этого проходимца поведал автор, подписавшийся Станиславом Лаврентием, в своей нравоучительной поэме «Плач несчастного Григория Остика, за его поступок лишенного чести и осужденного на смерть в 1580 году, месяца июня 15 дня в Вильно», изданной в типографии Николая Рад-зивилла.

В конце XVI века Ворняны были дарованы королем Стефаном Баторием за военные заслуги шляхтичу Яну Абрамовичу, чьи потомки жили здесь до 1860 года и подписывали все документы не иначе как «Абрамовичи на Ворнянах».

Постепенно Ворняны из захолустного местечка стали превращаться в заметный центр культуры. Удивляться этому особо не приходится, ведь Абрамович был прекрасно образованным человеком: воспитывался при дворе Радзивиллов, а ума-разума набирался в Италии, в Падуанском университете — том самом, который на полстолетия раньше присвоил ученую степень доктора медицины знаменитому жителю Полоцка, нашему первопечатнику Франциску Скорине. Абрамович был протестантом и сочинял передовые для своего времени труды. «Мнение литвина на покупку дешевого зерна и более дорогую его продажу» — столь характерный для эпохи барокко витиеватый заголовок принадлежит одной из книг магната.

Сын Абрамовича, Николай, пошёл в отца: командовал литовским войском в сражениях со шведами в Курляндии, отважно сражался во время войн с Пруссией и Московией, за что удостоился чести возглавить всю артиллерию ВКЛ, не раз избирался в сейм. Он умер в 1651 году. Следующий владелец Ворнян, Самуэль Абрамович (родился в 1617, год смерти неизвестен), несмотря на образование, полученное в протестантской Голландии, перешёл в католичество и сразу же взялся за восстановление ворнянского костёла. В это время Абрамовичей связывала дружба с представителями других славных родов — Радзивиллов и Огинских.

В середине XVIII века в имении хозяйствовал Андрей Абрамович, который, увы, рано умер (в 1763 г.), не успев осуществить многое из задуманного. Однако именно ему принадлежит идея строительства в Ворнянах нового каменного храма вместо старинного деревянного.

Впрочем, костел святого Георгия, по сей день украшающий главную площадь местечка, появился не сразу. Краеугольный камень заложил сын Андрея — Юрий, а завершила благое дело его овдовевшая жена Марцианна. Она же инициировала возведение нового дворца на месте старой усадьбы Абрамовичей. Оттуда широкая ли-

126

повая аллея вела к костёлу, пересекая Рыночную площадь, обставленную с двух сторон 16 деревянными жилыми строениями (по восемь с каждой стороны) с кирпичными фасадными стенами. К жилым домам примыкали корчма, постоялый двор (гостиница) и торговые ряды. Так в общих чертах выглядела ворнянская застройка. Сегодня это старейший в республике архитектурный ансамбль, основная часть которого дошла из эпохи Речи Посполитой почти в изначальном виде.

Башня-павильон в Ворнянах

127

Старинная легенда гласит о том, что одна из служанок Марци-анны Абрамович влюбилась в её сына. Мать, естественно, была против такого мезальянса. От отчаяния девушка утопилась в местном озере, а её призрак теперь появляется на его берегах в канун языческого праздника Купалья.

Внуки Марцианны, Николай (1788—1835) и Игнатий (1793— 1867), в период войны 1812 года, в надежде возродить ВКЛ без колебаний встали на сторону Наполеона. За мужество, проявленное в сражениях, каждый из них удостоился главной награды Франции — Ордена Почётного легиона.

Когда старинный род Абрамовичей угас, местечко «пошло по рукам», в том числе и достойных фамилий. К примеру, некоторое время Ворнянами владел род Снядецких, один из представителей которого — Ян Снядецкий (1756—1830) — был известнейшим астрономом, математиком, философом и просветителем своей эпохи. Здесь же довелось жить семейству Милошей, впоследствии давшему миру Чеслава Милоша (1911—2004) — нобелевского лауреата по литературе за 1980 год.

Дворцово-парковый комплекс был почти полностью разрушен в годы Первой мировой войны. Сейчас от него остались лишь несколько хозяйственных построек и трёхэтажная кирпичная псевдоготическая башня начала XIX века, похожая на Белую вежу в Каменце. Раньше её венчал железный купол с высоким шпилем.

Башня расположена на острове, попасть на который можно через подъёмный мостик. В прошлом башня выполняла обзорносторожевую функцию. Сейчас это излюбленное место отдыха, которое при желании и наличии определённой суммы денег даже можно арендовать. Внутри помещение имеет вполне комфортный вид, а старинный камин создаёт атмосферу особого уюта. Поэтому этот романтический уголок частенько облюбовывают молодожёны и VIP-персоны, резервирующие пребывание здесь за несколько месяцев до намеченной даты.

Несвижский замок

Мирский замок

Лидский замок

Дом-крепость в Гайтюнишках

Живописный ландшафт Новогрудка

Дворец в Ружанах

Фрагмент замка в Любче

Белая дача

Башня в Ворнянах

Дом Ваньковичей

Лошицкая усадьба до реставрации

Интерьер дворца Булгаков

Усадьба в деревне Красный Берег

Усадьба в Прилуках

Дворец Румянцевых-Паскевичей в Гомеле

Церковь в Сынковичах

Часовня рода Ожешко в деревне Закозель

Брестская крепость

Софийский собор

Коложская церковь

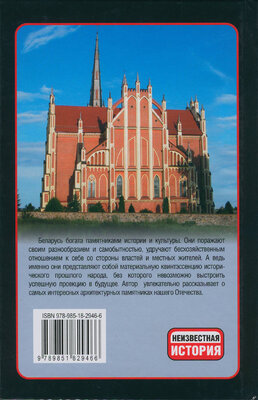

Костел в Гервятах

Костел в деревне Большая Рогозница

Костел в Мосаре

Костел в Гнезно

Часовня в деревне Богушевичи

В историческом центре Пинска

Храм в Сарье

Гл ав а 13

КАМЕННЫЕ КРУЖЕВА ПАМЯТИ:

часовни-усыпальницы

Важной частью культуры любого общества являются погребальные традиции. Ритуальная практика возведения без-алтарных храмовых построек в честь умерших и для проведения неканонических обрядов зародилось еще во времена Древнего Рима. А на землях Киевской Руси разновидность кладбищенской часовни - «божонка» - впервые упомянута в летописи под 1109 годом: «преставилась Евпраксея, дочь Всеволода... и положена была в Печерском монастыре... и сделали над ней бо-жонку, где лежит тело её».

На территории Беларуси в XIX веке часовни (каплицы) довольно часто возводили представители знатных родов в память о предках.

Эпоха романтизма оказала заметное влияние не только на развитие литературы, философии, музыки и живописи, но и на характер архитектурных сооружений. Именно в этот период получили распространение неоготические часовни-усыпальницы, которые можно подразделить на несколько типов: однопролетные, квадратные в плане, и многопролетные, имеющие прямоугольную либо иную симметричную форму плана, как, например, восьмигранник в часовне Неселовских (деревня Сервач Гродненской области), построенной в 1851 году.

В появлении подобных сооружений немалую роль сыграл принцип: если шляхтич финансировал постройку храма в городе, его потом там и хоронили. Если же он жил в загородном имении, там, как правило, возводилась родовая усыпальница. Другими словами, часовни были важной частью усадебных комплексов, поэтому их архитектуре уделяли много внимания.

Большинство часовен-усыпальниц, уцелевших до наших дней, выстроено из камня либо кирпича, при этом в ряде случаев присутствует перекрытие нервюрными сводами и украшение фасадов фи-6 Зак. 1069 129

лигранными декоративными деталями, а углы завершают миниатюрные башенки-пинакли. По своим размерам часовни также бывают весьма разными.

с^еХрТк?

Одним из характерных примеров довольно крупных сооружений данного типа является часовня-усыпальница рода Ожешко, построенная в 1849 году архитектором Франциском Ящольдом в деревне Закозель Брестской области. Она отличается наиболее сложной кровлей: традиционные восемь скатов здесь совмещены с четырехгранным шатром, увенчанным шпилем. В ее стилистике отчетливо видно английское влияние, особенно в интерьере, где

присутствует искусно выполненная штукатурная имитация слож-

ного звездчатого свода со свисающим замковым камнем и множе-

ством дополнительных нервюр, образующих причудливый орна-

Готические кружева украшают своды каплицы Ожешко

мент, подобный кружеву.

Эта часовня выстроена из кирпича и оштукатурена, а ее фасады дополнительно декорированы отлитыми из металла геральдическими щитами. Каждый из ее четырех фронтонов украшен пятью стрельчатыми арками, причем две боковые арки представляют собой ниши, а три центральные — оконные проемы. К центру фронтона высота этих арок увеличивается. Подобный композиционный

прием характерен именно для английской готики. В углах стрельчатых ниш часовни раньше стояли скульптуры евангелистов (не сохранились), а окна были заполнены цветными витражами в ажурных рамах. Стрельчатый входной портал в верхней части был декорирован круглыми гербами рода Ожешко, выполненными в виде

чугунного художественного литья.

Часовня и сегодня, несмотря на полуразрушенное состояние, впечатляет гармонией форм и выразительной динамичной компо-

130

зицией. Под ней располагалась крипта с захоронениями владельцев, вход в которую освещали два фонаря, установленные на деревянных столбах. Сравнительно недавно археологи обнаружили там останки былых обитателей имения, детали интерьера, бронзовое литье, а также три фрагмента слуцкого пояса с растительным орнаментом.

Планируется в перспективе открыть в этой часовне Музей белорусских шляхетских родов данного региона. Место выбрано не случайно, ведь поблизости, в парке пейзажного типа, находятся руины усадебного дома рода Ожешко, представители которого занимали

Часовня рода Ожешко и сегодня поражает воображение

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН