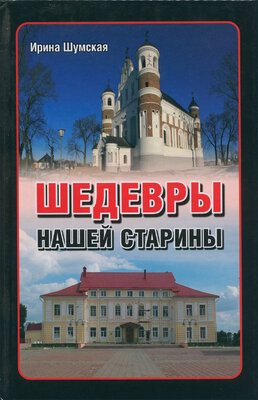

Шедевры нашей старины

Памер: 206с.

Мінск 2014

Костёл во Вселюбе

Теперь в деревне можно увидеть лишь родовую усыпальницу О’Рурков, некоторые хозяйственные постройки, естественный водоем и живописный парк, который сочетает в себе черты французского и английского ландшафтного дизайна. Парк имеет статус памятника природы, истории и культуры республиканского значения.

Один из потомков славного семейства — бизнесмен Олег О’Рурк — сегодня живет в Москве. За последние годы он неоднократно наведывался во Вселюб с предложением воссоздать былое

114

поместье и устроить в нем сельскую гостиницу. Однако бюрократические препоны до сих пор не позволили решить этот вопрос. Более того, недавно в усадьбе случился пожар, и от прежнего здания осталась только одна стена. Все это повергло потенциального инвестора в отчаяние и, тем не менее, он еще надеется приобрести остатки имения на аукционе и воссоздать из пепла родовое гнездо.

В деревне Ишколдь, находящейся в Барановичском районе Брестской области у пересечения границ трех областей: Минской, Брестской и Гродненской, находится еще один шедевр белорусской готики.

По дороге туда трудно не заметить огромную, стоящую прямо в поле, скульптуру зубра, обозначающего границу Минской и Брестской областей. Зубр — персонаж для белорусских лесов вполне реальный, а вот загадочного подземного зверя Индрика, присутствующего в древнеславянской мифологии (в частности, в легендарной «Песне птицы Гамаюн») и связываемого некоторыми этнографами с этими местами, тут пока не видывали. Хотя, возможно, лишь потому, что никто толком не знает, как этот сказочный персонаж должен выглядеть. Зато известно, что в близлежащей деревне Петковичи родился первопечатник Ян Федорович (1510— 1583), более известный как Иван Фёдоров*.

Первое письменное упоминание об Ишколди относится к XV веку. За свою историю местечко переходило от одного магнатского рода к другому, поочерёдно принадлежа Немировичам, Ильиничам, Радзивиллам. Младший сын того самого Яна Немира, положившего начало возведению костёла во Вселюбе, староста витебский, смоленский, любельский и мценский Николай Немирович (он дожил до 1471 года), в свою очередь начал строительство каменного костёла уже в Ишколди. Постройку обычно датируют 1472 годом, хотя в некоторых источниках упоминается более ранний срок — 1449 год.

Предание гласит, что это место испокон веков почитали местные жители. Скорее всего, здесь некогда располагалось языческое ка-

* В 1564 г. в Москве он издал библейскую книгу «Апостол», которая явилась первой печатной книгой в Московии. Изгнанный оттуда попами, усмотревшими в этом начинании опасную конкуренцию для своих переписчиков, Федорович вернулся в ВКЛ. В 1580-81 гг. он издал в Остроге первую полную славянскую библию. Кроме печатного дела, Ян Федорович занимался еще и ...литьем пушек! Он также изобрел многоствольную мортиру. — Прим. ред.

115

пище, которое, как это часто случалось, преобразовали в сакральное место для христиан.

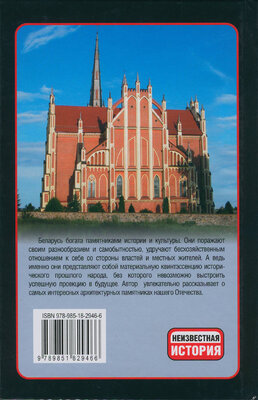

Возведенный здесь храм Святой Троицы является архитектурноисторическим памятником поздней готики и включен в Государственный реестр как историко-культурная ценность Республики Беларусь. По сути, это древнейший белорусский католический храм, не подвергавшийся за время существования значительным перестройкам и дошедший до нас почти в первозданном виде. Его самобытные архаичные формы имеют общие черты с оборонительными храмами Западной Европы.

Небольшой по размерам прямоугольный план храма (10 х 14,5 м), накрытый двускатной крышей, завершается пятистенной апсидой. Площадь апсиды немного меньше площади основной части храма и является ее органическим завершением. Стены кирпичные, укрепленные ступенчатыми контрфорсами. На рубеже XV—XVI веков стены были покрыты фресками, которые не сохранились. Нижние части их орнаментированы сетчатой кладкой из темного кирпича-железняка. Позднее фасады оштукатурили и побелили. Фигурное завершение стены главного фасада и мягкие криволинейные очертания контрфорсов придают храму скульптурность, смягчающую монументальный облик памятника.

Двери главного входа дубовые, украшенные коваными узорчатыми решётками. Деревянный алтарь выполнен в неоготическом стиле и разделен на три части арками. Готика явственно читается и в сводах, которые выполнены в виде звёзд и крестов с нервюрами, стрельчатых окнах и многих других элементах.

Неподалёку можно обнаружить остатки оборонительных сооружений, ведь первоначально храм был обнесён защитным валом.

Исходя из сведений в старинных документах, костёл освятили в 1472 году. В первой половине XVI века, при князе Николае Радзи-вилле «Чёрном», он стал кальвинистским собором. Однако в 1641 году там возобновились католические богослужения. В 1868 году, при переоборудовании костёла в церковь, согласно православной традиции, были надстроены две луковичные головки, установлен иконостас, отдельно пристроена деревянная звонница.

В 1918 году польские власти вернули костёл католикам.

В 1969 году его реставрировали в соответствии с изначальным проектом и с той поры он не прекращает действовать.

По рассказам местного ксендза, храму довелось успешно пережить не только многочисленные войны, но и период воинствующего атеизма. Так, в советские времена чиновники приехали в

116

Ишколдь с целью закрытия костёла, но деревенские женщины, услышав об этом, в панике побросали серпы и прибежали с полей, на коленях умоляя не делать этого. Властям ничего не оставалось, как уехать восвояси. Во второй раз они посетили деревню уже с бульдозерами, показывая населению всю серьезность своих намерений. Но верующие не отступили и на этот раз, они просто легли перед техникой. Разгневанный начальник приказал бульдозеристу ехать прямо на людей, но тот вышел из кабины и предложил шефу занять его место. Вот так жители отстояли свою святыню. Эта история теперь изображена на витраже в костёле.

Костёл в Ишколди

Любопытно, что несколько лет назад на одном из интернет-аук-ционов на продажу выставили метрику Ишколдского костёла, датированную XVIII веком. Благодаря стараниям активистов «Товарищества охраны памятников» документ удалось выкупить, и в нем обнаружили запись о крещении Марии Верещаки — музы и возлюбленной юного Адама Мицкевича.

Как водится, в Ишколди некогда была магнатская усадьба, известная по актам инвентаризации за 1579, 1598, 1603 и другие годы.

117

Она включала, как и другие поместья того времени, двор, подворье и гумно с многочисленными сооружениями хозяйственного профиля. По легенде, двор соединялся подземным ходом с костёлом. Главный дом («дом великий») представлял собой традиционную трёхкоморную (трёхкомнатную) постройку.

В 1594 году вместо него построили новый дом, уже с шестью ко-морами, где стояли изразцовые печи и глинобитные камины. Побеленные двери были с металлическими завесами и внутренними замками. В столовой стояли два дубовых стола и буфет. Сам двор был застроен по периметру. Его центральная часть была свободной, в ограде имелось двое ворот. В начале XVII века со стороны местечка возвели новые двухъярусные ворота башенного типа, в нижнем ярусе которых размещались две коморы (тюрьма и кладовая), в верхнем — зал с наружной галереей.

Последующее развитие двора (с 1632 г.), видимо, уже при Рад-зивиллах, ознаменовалось возведением ограды с пятью воротами, появлением парадной части за воротами, перед главным домом, исчезновением ряда старых построек (конюшни, винокурни, амбара). Главным сооружением стал «дом новый». Это было сравнительно большое одноэтажное сооружение, крытое гонтом, с боковым аль-кежем, завершенным гонтовым шатром, белым жестяным куполком и флюгером. Здание состояло из жилой половины (две «залы», три комнаты, два туалета) и парадной, включающей большую столовую и боковую «залу».

В усадьбе имелись два озера и рыбный пруд. На берегу одного озера располагалась винокурня, на берегу второго — двухколесная водяная мельница. Кроме утилитарного назначения, искусственные водоемы вместе с рощами играли роль украшений. Усадьба включала березовую и еловую рощи возле озера с мельницей и еще одну — смешанного типа — по дороге к фольварку. Увы, до наших дней вся эта роскошь не дожила.

u/eXsbo

Практически каждый населенный пункт Гродненской области имеет свой уникальный памятник архитектуры. Особенно много на этой территории замков и костёлов — сказывается пограничное расположение. Вот и костёл Святого Михаила Архангела в деревне Гнезно привлекает много верующих и туристов, ведь это не только действующий храм, но и прекрасный памятник поздней готики.

Гнезно — очень старинное поселение, которое именовалось ранее иначе: Гнездо, Гнезная. По предположению нашего историка

118

XIX века Теодора Нарбута (1784—1864), местечко существовало уже в дохристианские времена. А первое письменное упоминание о нём можно встретить в Метрике Великого Княжества Литовского в XV веке как владение Монивидов. Тогда же король Казимир подарил его Николаю Вашвиловичу.

Кстати, у белорусского Гнезно есть знаменитый польский «тёзка», расположенный в 50 км на северо-восток от Познани. Это древняя столица Польши, место коронации польских монархов вплоть до XIV века. Вероятно, под влиянием того Гнезно и сложилось окончательно название белорусского местечка, когда оно в 20— 30-е годы XX века входило в состав Польской республики.

Впрочем, хозяев здесь сменилось немало. Супруги Шеметовичи, Ян и Эльжбета, получившие местечко во владение от короля Александра Ягеллона (он был великим князем Литвы в 1492—1506 гг., а с 1501 года еще и королем Польским), возвели костёл Святого Михаила вместо сгоревшего деревянного храма.

Факт постройки культового здания в 1524 году отмечен в Географическом словаре Польского королевства. Как и в Ишколди, ранее на месте христианского храма находилось языческое святилище, о чем свидетельствуют найденные в XIX веке камни-жертвенники.

Сооружение представляет собой однонефный храм с трёхстенной апсидой и восьмигранной башней, которая расположена по центру главного фасада. Он сложен из красного кирпича по правилам готической кладки — с заданным ритмом кирпичей, уложенных в ряд вдоль и поперёк (ложок — тычок). По периметру храма идут контрфорсы. 25-метровая, богато декорированная башня в виде четверика, переходящего в вытянутый восьмерик, появилась после возведения стен. В костёле два входа: главный (арочный портал) и южный боковой. Поначалу окна стрельчатого абриса были только с юга, затем появились и с севера. Архитектура храма демонстрирует яркие черты поздней готики, среди которых, в частности, прямоугольные ниши и ступенчатые консоли. Кроме того, здесь можно заметить некоторые черты ренессанса — горизонтальные тяги и арки над окнами второго яруса башни, многообразные карнизы.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН