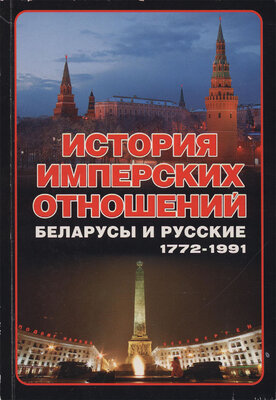

История имперских отношений

беларусы и русские, 1772— 1991 гг.

Анатоль Тарас

Выдавец: Выдавец A. М. Вараксін

Памер: 608с.

Мінск 2008

Одновременно с арестами «нацдемов» из библиотек и книжных магазинов изымали все работы арестованных. Все, что создавалось в течение ряда лет — работы по истории, этнографии, географии, литературе, искусству, краеведению, произведения молодых и старых талантливых поэтов и прозаиков, научные исследования специалистов, — после ареста авторов были названы «вредным нацдемовским хламом». Вот краткий перечень некоторых работ, изъятых и уничтоженных в 30е годы:

«Беларуская научная терминология» (выпуски 1922—30 гг.); «Беларуская этнография в исследованиях и материалах», в пяти книгах (1926—28 гг.); «Беларуский архив» в двух томах (1927—28 гг.); «Беларуские сказки, пословицы и заговоры», собранные А. Сержпутовским; «Беларускорусский словарь» Байкова и Некрашевича (1925 г.); «Записки отдела гуманитарных наук Института беларуской культуры (филология, история, этнография, археология, искусство, право)» за 1923—29 гг.; «Очерки по истории беларуского искусства» (автор Щекотихин, 1928 г.); «Опыт лингвистической географии Беларуси» (автор П. Бузук, 1928 г.); «Труды Академической конференции по реформе беларуского правописания и азбуки» (1927 г.); «Труды и материалы к истории и археологии Беларуси», в трех книгах (1926—27 гг.); «Четырехсотлетие беларуской печати. 1525—1925» (1926 г).

Это только незначительная часть огромной работы, проделанной большевистскими варварами!

5. «Вторая волна» репрессий (193335 гг.)

Первую волну репрессий в 193335 гг. сменила вторая волна. Ее организатором выступил новый первый секретарь ЦК партии Николай Гикало, занимавший этот пост с конца 1932 года до начала 1937 (прежнего секретаря Гея обвинили в ряде преступлений, арестовали и позже казнили).

На этот раз рассматривались фальсифицированные дела «Белорусской народной громады» и «Белорусского национального центра». Репрессиям подверглись литераторы, преподаватели ВУЗов, деятели национальноосвободительного движения, переехавшие в БССР из Западной Беларуси.

Одновременно велась борьба с «засорением» нацдемами государственных учреждений. Главную опасность для «генерального курса ВКП(б)» новое руководство компартии БССР видело в беларуском национализме. Великодержавный русский шовинизм больше нигде не упоминался. Людей запугали до такой степени, что многие горожане (особенно в Минске) стали бояться говорить побеларуски, чтобы не быть обвиненными в национализме.

В то же время произошло значительное усиление репрессивного аппарата. В декабре 1934 года (после убийства первого секретаря Ленинградского обкома партии, члена Политбюро и секретаря ЦК С.М. Кирова, организованного сталинскими подручными 1 декабря) карательные органы получили официальное (хотя и секретное) разрешение на применение пыток к подследственным.

Был также принят новый уголовный кодекс, статьи которого отличались исключительной жестокостью. Достаточно сказать, что согласно ему можно было по политическим мотивам осуждать на смертную казнь даже детей, начиная с 12 лет!

Дело «Белорусской Народной Громады» (1933 г.)

Эту «организацию» следователи ГПУ БССР выдумали в июне — августе 1933 года с целью устроения политического процесса над недобитой национальной интеллигенцией. Оно стало продолжением дела «Союза освобождения Белоруссии».

В состав данной «организации» чекисты включили 68 человек — беларуских литераторов (В. Жилку, Л. Калюгу, М. Лужанина, 3. Остапенко, Ю. Таубина), преподавателей ВУЗов и студентов — якобы входивших в 13 ячеек.

Согласно версии ГПУ, БНГ охватила своей деятельностью города Минск, Оршу и Слуцк, а также Копыльский, Минский, Мозырский, Слуцкий районы, беларуские землячества в Москве, Ленинграде и Смоленске.

В состав центрального бюро Б НГ следствие «ввело» А. Вашина (Л. Калюгу), А. Карачуна, Ф. Купцевича, В. Лущицкого, Р. Михальского, К. Рогачевского, К. Селедчика, а «идейное руководство» БНГ они приписали К. Езовитову, находившемуся в эмиграции (в Риге).

Было официально заявлено, что главной целью БНГ являлось «отделение БССР от Советского Союза» и установление «буржуазнодемократической Белорусской Народной Республики», с последующей ликвидацией социалистических форм в сельском хозяйстве и промышленности, создание хуторской системы землепользования, возрождение частной собственности на землю, на средства производства.

БНР якобы должна была войти в федеративный союз «Литва — Беларусь — Украина» со столицей союзного государства в Вильне.

Согласно обвинительному заключению, «контрреволюционная деятельность» членов БНГ проявлялась, прежде всего, в виде несогласия с усилением в БССР тоталитарного режима, в высказываниях о «русификаторской и колонизаторской политике Москвы», в идеализации самобытности Беларуси, в «протаскивании в печать нацдемовских терминов», в оппозиции политике коллективизации.

Виновными признали себя лишь 20 человек. Их показания, а также показания еще трех «членов» организации, проходивших по делу в качестве свидетелей (т.е. информаторов ГПУ), послужили единственным основанием для вынесения решения по делу.

Согласно постановлениям Особого совещания при коллегии ГПУ БССР от 10 августа и 4 ноября 1933 года, «руководители» организации получили 5 лет ИТЛ, «члены» — от 2 до 3 лет, часть сослали на Север, на Урал или в Казахстан, 11 обвиняемым зачли срок предварительного заключения.

Судьба сосланных была незавидной. Например, поэт Владимир Жилка умер в городе Уржуме в том же году.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда БССР 24 августа 1956 года реабилитировала «за отсутствием состава преступления» 44 человека из 68, проходивших по данному делу. Остальные 24 были полностью реабилитированы в 1988 году.

Дело «Белорусского Национального Центра» (1933 г.)

Во второй половине 1933 года ГПУ сфабриковало обширное дело «контрреволюционной повстанческой и шпионскодиверсионной организации «Белорусский национальный центр».

БНЦ якобы создали в сентябре 1932 года М. Бурсевич, П. Волошин, Ф. Волынец, И. Гаврилик, И. Дворчанин, П. Метла, С. РакМихайловский и несколько других беларуских политэмигрантов, прибывших в БССР из Польши в апреле 1930 и сентябре 1932 гг.

Особый цинизм этого «дела» заключался в том, что некоторые его фигуранты, приехавшие из Польши, были арестованы сразу же по приезду в Минск и содержались под домашним арестом вплоть до начала процесса. То есть, они не имели физической возможности заниматься на территории БССР общественнополитической деятельностью.

Дело готовили начальник секретнополитического отдела ГПУ БССР Г. Лупекин, начальник отделения Я. Гозин, оперуполномоченные И. Басинкевич, Н. Горбачевский, С. Губский и ряд других, а также председатель ГПУ БССР Л. Заковский и его заместитель А. Залпетер. Материалы дела заняли 55 томов.

В обвинительном акте было сказано:

«БНЦ вел подготовку к свержению советской власти и своей конечной целью считал установление Белорусской фашистской республики во главе с военной диктатурой, входящей на основе федерации в состав Польского государства.

Свержение советской власти контрреволюционной организацией БНЦ мыслилось путем вооруженного восстания, намечавшегося, согласно установкам Польского Главного штаба, на осень 1933 или весну 1934 года.

В осуществление поставленных перед собой задач контрреволюционная организация БНЦ вела практическую подготовку к вооруженному восстанию путем:

а) активной вербовки членов в контрреволюционную организацию и воспитания их в духе конкретных контрреволюционных задач;

б) создания на периферии БССР широкой сети контрреволюционных повстанческих ячеек с задачами повстанческой агитации, выявления, учета и сбора оружия;

в) создания специальных диверсионных групп с целью вывода из строя основных промышленных объектов военного стратегического значения;

г) подготовки к совершению террористических актов над видными партийными и советскими работниками;

д) экономического, военного и политического шпионажа в пользу польских разведорганов;

е) создания ячеек контрреволюционной организации в частях Красной Армии на территории БВО.

Основными кадрами организации являлись перебежчики из Польши. Социальной же базой контрреволюционной организации БНЦ являлось кулачество, антисоветски настроенная интеллигенция, бывшие офицеры, служащие в государственных учреждениях, выходцы из социальночуждых прослоек».

БНЦ якобы состоял из ячеек по 3—5 человек. Каждый их член поддерживал связь только с руководителем ячейки. Общее руковод

ство осуществляла исполнительная «тройка» (С. РакМихайловский, И. Дворчании, П. Метла).

Руководство БНЦ финансировал и направлял 2й (разведывательный) отдел Генштаба Войска Польского через польское посольство в Москве и генеральное консульство в Минске. Следствие утверждало, что на эти цели «заговорщики получили 65 тысяч советских рублей и 3 тысячи долларов.

План восстания, по «легенде» фантазеров из ГПУ, заключался в устроении крупной провокации в пограничных районах, которая должна была вызвать военный конфликт между Польшей и СССР, стать началом боевых действий и восстания в БССР. Срок выступления — осень 1933 или весна 1934 года.

Состав будущего правительства БНР, по версии следствия, выглядел следующим образом: премьерминистр А. Луцкевич; министры Акинчиц (промышленности), Бурсевич (финансов), Волошин (почт и телеграфа), Гаврилик (просвещения), Волынец (транспорта), Дворчанин (земледелия), Метла (внутренних дел), Островский (юстиции), РакМихайловский (по военным делам), Тарашкевич (иностранных дел).

В августе — ноябре 1933 года органы ГПУ «раскрыли» ячейки БНЦ во множестве учреждений и организаций БССР: в Госплане, Наркомпросе, Наркомздраве, Наркомхозе, Наркомсвязи, отделении Союзхлопкосбыта, Академии наук, Белгосуниверситете, Энергоинституте, Садовоогородном институте, НИИ рыбного хозяйства, Белорусском телеграфном агентстве, радиоцентре, редакции органа ЦК партии газете «Звезда», Институте истории партии, ЦК МОПР, представительстве компартии Западной Белоруссии, научнотехническом издательстве, союзе писателей, государственной библиотеке. Кроме того, «удалось раскрыть» ячейки в Разведуправлении Штаба БВО, в гарнизоне города Борисова, в 34м полку (Старые Дороги) и в 192м полку (Орша).

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН