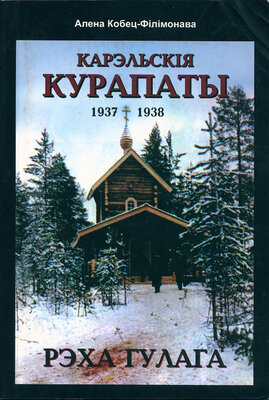

Карэльскія Курапаты 1937-1938

расстрэльныя спісы беларусаў і асуджаных у Беларусі. Рэха Гулага

Алена Кобец-Філімонава

Выдавец: Кнігазбор

Памер: 180с.

Мінск 2007

Отец Михаила — Федор -— был арестован в начале 1933 года. 2 апреля 1933 года его судила Тройка. Известий о нем с той поры не было. Арестован «без права переписки». Верховным Судом 5 ноября 1956 г. Савич Федор Яковлевич был реабилитирован. Семья получила документ о прекращении дела и свидетельство о смерти! — ПЯ № 062252 от 3 ноября 1937 г. от абсцесса мозга, крохотную компенсацию за конфискованное имущество. Никто не знал и не знает, где его могила.

Савич Михаил Федорович. Враг народа. Сын врага народа. Племянник врага народа, отказавшегося после революции выбросить Георгиевский Крест...

Не у всех вызывает возмущение то, что живы и получают большие пенсии палачи. Разве это жизнь? С такой памятью, с таким страхом — «не узнали бы...» Ведь и у них были родители, сестры и братья, жены и дети. Прятать от близких. Тогда и теперь. Не позавидуешь такой жизни.

Жаль, что из прошлого не извлекли уроков. Что не всем стучит в сердце пепел невинных жертв, что не покаялись за доносы. Что носим портреты былых вождей и создаем новых. И самое страшное: по новым доносам «выявляем» новых «врагов народа».

Пусть Книга Памяти будет той каплей, которая точит камень нераскаявшихся сердец.

С уважением,

по поручению родных написала Вам дочь Елены, сестры Михаила — Ахрамович Нина Яковлевна, 1939 года рождения, пенсионерка, проживающая по адресу: Минск, Кольцова, 16-44.

Из старшего поколения получили эту весть два оставшихся в живых брата Михаила — Николай и Иван, проживающие в Пуховичском районе Минской области».

* * *

Дзякуючы публікацыі расстрэльных спісаў у газеце «Народная Воля», яшчэ адна сям’я даведалася аб лёсе свайго суродзіча. Ліст пляменніка ксяндза Антона Іванавіча Ярмаловіча, аднаго з ахвяр салавецкага этапу, падпісаны Канстанцінам Дамброўскім. Сапраўднае прозвішча аўтара —Міхаіл Віктаравіч Ярмаловіч. Ліст у кнізе памяці друкуем поўнасцю па рукапісу М. Ярмаловіча. (Першая публікацыя пад той жа назвай змешчана ў газеце «Народная Воля» 5 сакавіка 1998 г.)

Его дорога на Голгофу Памяти расстрелянного ксендза А. И. Ярмоловича (из воспоминаний родственников)

Ярмолович Антон Иванович, или Антоний Янович, как все его звали в семейном кругу родственники и знакомые, родился в 1895 г. в дер. Видзеничи Кохоновской волости Оршанского уезда Могилевской губернии. В семье, насчитывающей двух братьев и пять сестер, был третьим ребенком.

Родители его родом из обедневших дворян, крестьянствовали; по размерам землепользования относились к середнякам.

Антоний рос физически не крепким ребенком, тяжелый крестьянский труд был ему не по силам. Видя это, мать Розалия отдала его на услужение ксендзу в местечко Толочино. Мальчик понравился ксендзу, и он отправил его учиться в церковно-приходскую школу, а затем в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. После окончания духовной семинарии Антоний работал ксендзом в г. Себеж, а затем получил приход (парафию) в местечке Толочино.

Парафияне полюбили своего молодого, высокого, стройного и красивого ксендза, на которого заглядывались девушки, когда он был без сутаны (на ксендзов заглядываться — грех). Люди охотно посещали костел, где службу отправлял Антоний. Выл он очень внимательным к людям, душевно

отзывчивым человеком, помогал бедным, родителям, брату и сестрам. К свадьбе брата Виктора Ивановича (Витольда Яновича) купил костюм, сапоги, шубу, коня.

Для своих родителей он купил большой дом в г. Орше и объявил, что в нем найдут все нуждающиеся родственники. В этот дом вскоре сбежались семьи сестер и брата после коллективизации и последовавшего за ней большого голода. Там они жили несколько лет, а затем разъехались по разным уголкам Союза. Во время войны пустовавший дом сожгли немцы.

Помогать бедным было в семейной традиции Ярмоловичей, и творимое для людей добро обращалось благом для себя. Это и спасло Витольда (моего отца) во время коллективизации. Несмотря на то, что доставшееся от отца хозяйство было середняцким, Витольда, как брата ксендза, внесли в списки на раскулачивание. Но на собрании крестьян бедняки заявили: «Не пойдем раскулачивать Ярмоловича. Он всегда помогал бедным!» И его вычеркнули из черного списка. В тот раз пронесло...

Власти упорно преследовали Антония Ярмоловича. Ему под угрозой ареста начали внушать, чтобы согласился на исполнение их коварного замысла: объявить прихожанам, что Бога нет, что религиозные проповеди — обман и что он слагает с себя сан священнослужителя. Но в этом физически хрупком человеке имелась сильная воля и стойкий дух. Он не поддался моральному террору, не сломался и наотрез отказался выполнить установку коммунистов. Он им сказал, что присягнул на верность Богу и останется верен клятве навсегда, не изменит своей вере и своим убеждениям, не станет сеять смятение и разочарование среди прихожан.

Тогда власти нанесли ему очередной удар — запретили вести богослужение и закрыли костел.

Но общение ксендза со своей паствой не оборвалось окончательно. А. И. Ярмолович был высокообразованным человеком, знал несколько языков, изучал медицину. После закрытия костела начал врачевать местных жителей и тем самым зарабатывать себе на пропитание. Люди шли к нему не только со своими физическими недугами, но и житейскими невзгодами, просили совета, тайно исповедывались и крестили своих детей.

Все это не осталось незамеченным. Последовало наказание за непокорность и духовное сопротивление. А. И. Ярмолович был арестован и помещен в застенки НКВД в г. Минске.

Потрясенные родственники бросились на помощь, чтобы как-нибудь облегчить его участь. Старшая сестра Марина Ивановна Осташкевич (Мариня) тут же примчалась из Орши в Минск, но энкавэдисты не разрешили свидание с братом, даже не приняли передачу.

Каково же было его несчастной матери Розалии ходить по мрачным тюремным коридорам и выслушивать злобные выкрики: «Вырастила звереныша, врага народа!» Сколько нужно было иметь выдержки, чтобы не сорваться в гневной отповеди. С гордо поднятой головой она бросала им в лицо сжигавшие душу слова: «Какой же он враг, если никого не убивал, не грабил, не воровал, никого не обидел словом, жил во благо окружающих, очищал и врачевал их души!» В исхудалом, измученном, с отросшей бородой арестанте она едва узнавала своего горячо любимого сына.

Не сломленного, стойкого духом ксендза приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и сослали на Соловки. Оттуда изредка приходили письма с просьбой прислать кусочек сала и чеснока. Среди узников свирепствовала цинга. Затем связь надолго прервалась.

Власти не оставляли в покое и брата ксендза, который был вынужден с семьей покинуть родные места, бежать от непосильного труда в колхозе и от голода, бежать подальше от глаз строчивших доносы на «врагов народа». Так он оказался сперва в Орше, в доме брата, затем под Минском и в самом Минске; сменил свою фамилию с «Я» на «Е». Неспроста братья спят вечным сном в разных землях и под разными фамилиями: Ярмолович и Ермолович.

Но репрессивная фемида настигла его в Минске. По доносу его начал вызывать на допросы следователь НКВД. Ждал самого худшего, сгорая под давящим страхом. Неизвестно, чем бы все это окончилось, если бы не разразившаяся война с Германией, поставившая в его трагической судьбе последнюю точку.

В начале войны Витольда не призвали в армию по возрасту (1897 г. рожд.), но к концу ее он для армии «помолодел».

В 1944 г., заметим, без призыва он подался в военкомат с надеждой, что фронт заслонит его от НКВД.

Новобранцев построили и необученных, голодных и оборванных (обозы отставали) погнали на фронт. Увидев их в польских деревнях, шарахались, принимая за уголовников. Но, заслышав польскую речь от некоторых новобранцев, приносили молоко, хлеб, фрукты.

На фронте из призванных белорусов сформировали батальоны и бросили в штыковые атаки на хорошо окопавшихся немцев. Солдаты гибли пачками, омывая кровью свои подвиги и обретая славу хороших солдат. Погиб и Витольд Ярмолович под г. Сувалки в июле 1944 года. Преследуемый на родине, он мечтал переехать жить в Польшу, и мечта его сбылась. Переехал -— но не жить, а лежать в земле сырой.

Никто из близких и родственников до последнего времени так и не узнал правды о трагическом жизненном исходе Антония Ярмоловича, все терялись в догадках: расстрелян или умер, не выдержав каторжных условий на Соловках. Не знали, что осенью 1937 г. Антоний вместе с другими жертвами по приговору преступников во власти был казнен.

Уже после окончания Отечественной воины, когда ослабли гонения на репрессированных и ссыльных, трудившихся на победу и защищавших Родину, Софью Ивановну Сляцкую (Зоею) вызвали в отделение НКВД г. Москвы и вручили ответ на ее настойчивые запросы о брате. В нем сообщалось, что ксендз Антон Иванович Ярмолович умер в начале войны и похоронен в Ленинградской области.

На вопрос рыдающей Зоей, зачем же честнейшего, невиновного ни в чем человека погубили, последовал ответ чекиста: «Я в этом не виноват, я в репрессиях не участвовал».

И все же вина того и других чекистов в совершенном злодеянии была и есть, а именно — в сокрытии места и времени преступной расправы, в том, что человек не умер своей смертью, а был зверски убит и по-варварски закопан, а следы преступления скрыты. По факту преступления не было заведено уголовное дело. Не было ничего об этом сказано и томившимся в неизвестности родственникам. И так обстояло дело со всеми жертвами террора.

К огромной нашей беде, укрывательство совершенных преступлений пустило глубокие корни в обществе. В нем

фактически принимают участи лица, которые замалчивают и препятствуют распространению правдивой информации о репрессиях и репрессированных, опубликованию расстрельных списков. Только благодаря высокой гражданской позиции Санкт-Петербургского и Корельского «Мемориалов», Информационного бюллетеня «Рэха ГУЛАГа», а также газеты «Народная Воля» наш народ, наконец, узнал о национальной трагедии, свершившейся в лесах Карелии.

В Сандормохе были злодейски убиты представители духовного сопротивления народа в лице А. И. Ярмоловича, других священнослужителей, интеллигенции, олицетворявших неприятие и осуждение всех мерзостей советской действительности, жестокого режима, творимого им насилия и террора. Подвижническая жизнь этих людей была противостоянием царящему злу и вызовом правящему режиму, и потому над ними учинили свирепую расправу.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН