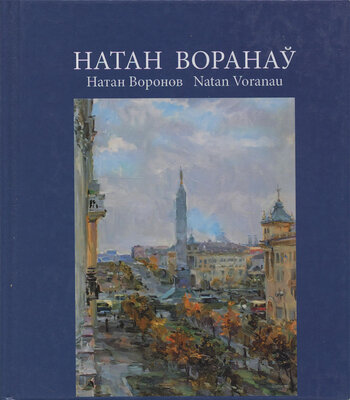

Натан Воранаў

Выдавец: Беларусь

Памер: 99с.

Мінск 2016

Многочисленные произведения на историко-революционную тему написаны Н. Вороновым в лучших традициях ленинградской академической школы живописи и наполнены содержанием, соответствующим идеологическим установкам социалистического реализма. В таких картинах, как «По поручению Ленинского ЦК РКП (б). Минск, 1919 год» (1952—1954), «Утро в Октябре. Минск, 1917 год»

(1955—1957), «Белоруссия. За власть Советов» (1966—1967), художник обращается к событиям революционного прошлого Беларуси. Для каждого полотна он находит интересное композиционное и колористическое решение. Убедительному воплощению замысла в этих многофигурных произведениях способствовало создание подготовительных этюдов, написанных художником с натуры; некоторые из них находятся в собрании музея.

Пожалуй, для широкого круга зрителей самым известным полотном Натана Воронова является «Утро в Октябре. Минск, 1917 год». На нем изображен отряд красноармейцев, охраняющих порядок на одной из центральных улиц Минска. Рабочие и крестьяне в тот период массово записывались добровольцами в ряды Красной Армии. Н. Воронов писал: «...Отразить дни Великого Октября в Беларуси было моей давней мечтой, и я постарался воплотить эту мечту в картине... Мне хотелось показать людей революционных будней, полных горячего желания отстоять власть Советов. Людей, которых еще ждут многие испытания военных лет, защитников молодой Советской республики от внешних и внутренних врагов»5. Несмотря на выбранную тему, в произведении отсутствует патетика. Композиция выстроена таким образом, что у зрителя создается эффект присутствия в пространстве полотна. После дождливой осенней ночи патруль разместился у костра вблизи Нижнего рынка (теперь площадь Восьмого марта). Яркие отблески догорающего костра ложатся на лица и одежду красноармейцев. Значительную смысловую нагрузку несет в картине городской пейзаж, окутанный дымкой осеннего тумана. Колорит выстроен на тонких соотношениях серебристо-лиловых и синих оттенков.

Большое внимание в своем творчестве Натан Воронов уделял отображению глобальных преобразований, происходивших в стране и менявших облик республики. Его картина «Шахтостроители Белоруссии» (1961) выделяется среди прочих, написанных художником на тему современности, и по образному решению, и по композиции, и по живописи. В ней Натан Моисеевич мастерски передал дух своего времени — грандиозное строительство, охватившее в тот период всю страну. При этом объекты новых сооружений не подавляют фигуры рабочих. Как сказал Р. Бадин, «... устойчивость и равновесие композиции еще

Воранаў, Н. Дзівосны сцяг / Н. Воранаў И Работніца і сялянка. — 1960. — № 10. — С. 8.

больше подчеркиваются разнообразными позами строителей, удачно найденным соотношением фигур с разными механизмами стройки»6. Тема современности воплощена и через отбор типажей рабочих, и через тщательно продуманное композиционное построение произведения. Живописное решение данного полотна отличается экспрессивным, динамичным мазком, свободной лепкой формы.

События военных лет, ставшие уже историей, волновали Н. Воронова на протяжении всего творческого пути. К этой теме художник относился с особым трепетом. Он подолгу вынашивал замысел каждой картины на военную тему. Художник отмечал: «Так же, как четыре года на фронте помогли мне разрабатывать характеры в картинах об Октябре и гражданской войне, я надеюсь, что мне поможет опыт работы над темой мира и победы еще раз попробовать подойти к теме Великой Отечественной...»7. В разработке военной темы он стремился создать прежде всего образ, принципиально избегая прямой иллюстрации того или иного события: «Картина-образ — так я представляю современное живописное произведение о Великой Отечественной войне. К этому выводу мы пришли все. Хорошо работать, когда вокруг — талантливые коллеги... Моему сердцу много говорят «Витебские ворота» Михаила Савицкого... А возьмите картины Мая Данцига. Его «Партизанская свадьба» — принципиальная удача. Это картиныобразы...»8.

В 1973 году Н. Воронов написал картину «Памяти однополчан сорок первого». Вытянутый горизонтальный формат, высокая линия горизонта, тонкая полоска низкого зимнего предрассветного неба и крупным планом бредущие по высоким сугробам три фигуры солдат. При этом лица бойцов невозможно рассмотреть — они растворяются в полумраке. Все внимание Натан Моисеевич сконцентрировал на деталях, нюансах, позволяющих прочувствовать атмосферу войны, настроение, время. Средства художественной выразительности подчинены главной идее: созданию картины-символа, имеющей глубокое метафорическое содержание.

6 Бадин, Р. Г. Натан Моисеевич Воронов / Р. Г. Бадин. — Минск: Беларусь, 1979. — С. 7.

' Бойко, В. Перед мольбертом [Электронный ресурс] / В. Бойко. — Режим доступа: http: И voronov.by / gazety. — Дата обращения: 02.08.2016.

8 Бойка, У А. Беларуская палітра дваццатага стагоддзя. — С. 101.

За свою творческую жизнь Натан Воронов создал целую галерею портретов, героями которых стали его современники: люди труда, передовики производства, спортсмены, деятели науки и искусства. Только в Национальном художественном музее Республики Беларусь таких произведений более тридцати. Для написания практически каждого из них художник делал предварительные этюды с натуры, выезжал на места работы людей, лично общался с ними. И в живой беседе с доброжелательным, открытым к диалогу художником человек раскрывался, ведь для Натана Моисеевича было важным не только создать образы лучших представителей советского народа, на которых следовало бы равняться, но и подчеркнуть индивидуальный характер каждого из них.

В 1949 году Н. Воронов, находясь в творческой поездке в Куйбышеве, напишет ряд портретов выдающихся людей Волжской области для Всесоюзной выставки картин, посвященной 32-й годовщине Октябрьской революции (в коллекции музея — «Капитан флагманского парохода «Руслан» майор Букаев П. С.» и «Портрет Трубкина М. В., лауреата Государственной премии, старшего мастера Куйбышевской ГРЭС»). Для изображения каждого из этих людей он нашел нужные позу, окружение, колористическое решение. Уже в этих ранних картинах художник разработает основные художественные принципы, которые в дальнейшем будет применять в создании ярких индивидуальных образов. Он напишет множество портретов людей разных профессий, и каждый из них — это рассказ о личности человека, его судьбе и времени («Портрет девушки», 1954; «Портрет Пыликова А. Н., шахтера-проходчика Солигорского калийного комбината», 1960; «Портрет Зятевой В. А., старшей лаборантки контрольной лаборатории Полоцкого нефтеперерабатывающего завода», 1963; «На линии», 1972; «Полдень. Портрет ветерана труда, доярки В. А. Михайловской», 1975; «Минчанка. Современница», 1976—1977; «Капитан ГАІ4 Л. Новак», 1977 и др.).

Натан Моисеевич с увлечением писал и представителей творческой интеллигенции («Портрет художника Бархаткова А. С.», 1955; «Портрет Постуниной Т.М., заслуженной артистки БССР» (в роли Марфы из оперы РимскогоКорсакова «Царская невеста»), 1956; «Портрет Романовича Е. С., заслуженного артиста БССР, драматурга», 1962; «Беларусь — моя песня. Портрет И. И. Жиновича и В. А. Бурковича», 1970; «Портрет Янки Купалы», 1972). Критика бла

госклонно встречала новые работы художника. Его произведения неоднократно обсуждались на страницах газет. Например, в 1972 году в Государственном художественном музее БССР (теперь Национальный художественный музей Республики Беларусь) проходила выставка работ белорусских художников, посвященная 90-летию со дня рождения народных поэтов республики Янки Купалы и Якуба Коласа. П. Герасимович, заведующий отделом белорусского искусства Государственного художественного музея БССР, писал следующее: «Наиболее удачным в портретной галерее купаловских образов следует назвать новый живописный портрет народного поэта, написанный художником Натаном Вороновым. Художник подчеркивает обаяние, доброту Янки Купалы, ту внутреннюю красоту, которая так покоряла окружающих. Удаче художника, несомненно, сопутствовала любовь к творческому наследию поэта, желание выразить в живописном образе и свое личное к нему отношение и в меру сил обобщить чувства тех, кому дороги поэтические строки Янки Купалы»9.

Особое место в портретном творчестве Натана Воронова занимают произведения, в которых художник написал свою дочь Марину («Мариночка», «Автопортрет с дочерью», оба — 1956; «Октябренок», 1961; «К весне. Подружки», 1967). Портреты проникнуты искренней родительской любовью к своему ребенку. В картине «Мариночка» изображена четырехлетняя девочка с огромным бантом на голове, в нарядном красном платье и с лучшим другом на руках — плюшевым медведем. Видно, что наряд специально продумывался для позирования. Однако создается ощущение, что ребенок немного устал сидеть неподвижно, его что-то отвлекло. И именно в этот момент художник дописал портрет. Этот поворот головы, устремленный в сторону заинтересованный взгляд, приоткрытые от удивления пухлые детские губки придают естественность и непринужденность данному портрету. Умиление и любовь исходят от картины. В картинах «Октябренок», «К весне. Подружки» изображена уже повзрослевшая Марина. В каждом полотне художник схватывает и мастерски передает разнообразные детские эмоции.

9 Герасимович, П. Источник вдохновения [Электронный ресурс] / П. Герасимович. — Режим доступа: http: // voronov.by / gazety. — Дата обращения: 02.08.2016.

В портретном жанре главным для мастера было создание художественного образа. Практически все работы Натана Воронова лишены постановочности. При этом позы людей всегда точно найдены художником: они непринужденны и органичны для каждой модели, каждый портретируемый находится в естественной для себя обстановке. Портреты написаны очень легко, широкими динамичными мазками. Художник неоднократно подчеркивал, что «... в портрете необходима передача единства окружения и человека, без чего невозможно правильно решить великую и сложную тему в искусстве»10.

Натан Моисеевич много работал и в пейзажном жанре. Часто бывая в творческих поездках в разных уголках огромной страны, объездив самостоятельно и вместе со своими студентами практически всю родную Беларусь, он непременно привозил богатый изобразительный материал.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН