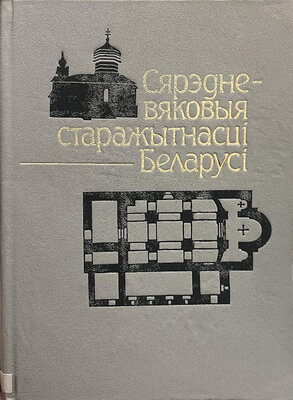

Сярэдневяковыя старажытнасці Беларусі

Выдавец: Навука і тэхніка

Памер: 148с.

Мінск 1993

В XII—XIII вв., по мненню М. А. Ткачева, на городніце у д. Горы зарождается однн нз древнвх городов Смоленской землн 26. В качестве подтверждаюшего аргумента он ссылается на то, что плоіцадь городніца превышает 1 га. Схожую с М. А. Ткачевым точку зрення высказывает A. А. Метельскнй, локалнзуя на городніце небольшой город Смоленской землн XIII в.— ІФзяславль Состав археологнческнх находок н характер культурных напластованнй позволяют утверждать, что на городніце прослежнвается поступательное развнтне феодального поселення, достнгшего, по-вндммому, первоначального расцвета в XII в. н представлявшего собой центр сельской округп. С какого временн данное поселенне было укрепленным, нензвестно, так как прорезка вала не пронзводнлась. He

определена н плоіцадь, которая ограждалась первоначально. Поэтому ндентнфнцнровать поселенйе на городніце с древннм йзяславлем преждевременно. Нмеютнеся археологііческве матерналы вообіце не дают основання рассматрнвать данное поселенне в качестве города. В то же время, как свйдетельсгвуют пнсьменные нсточннкн, дальнейшая судьба Гор сложнлась такчм образом, что поселенпе стало феодальной усадьбой. Нсторйя Гор п Горской волостн в XIV—XVI вв. неразрывно связана с родом князей Друцкйх н одной йз нх ветвей — Горскнх.

Начііная с XV в. в документах все чаше упомйнаются князья Друцкне, владення которых включалн не только террпторню, которая прежде входнла в состав Друцкого княжества, но н землн, лежавшве за его пределамн 2S.

Польсквй нсследователь Ю. Вольф снстематнзнровал сведенвя о должностях, брачных связях, земельных владеннях князей Друцкнх 29. Прнведенные йм данные о владеннях отдельных представйтелей рода князей Друцкнх дают возможность предположять, что заднепровская часть уже в конце XIV—XV в. была в йх составе. Сыновья С. Д. Друцкого (1360?—1422?) Нван Путята (1390?—1440?) н Дмнтрнй Зубревнчскйй (1400?—1444?) уже владеля этймй заднепровскймй'землямй. От Нвана Путяты получнлй в наследство Горы, Шйшево, Юрково н Чурнловнчн с Тнмковнчамн его два сына Мнханл Шншевскнй н Васнлнй Горскнй (1425—1495). К XVI в. род князей Друцкнх был настолько разветвлен, что каждый его представйтель в отдельностн ймел очень небольшне владення. Так, к началу XVI в. горская часть уже была разделена между внукамн Нвана Путяты Ю. М. Шншевскнм, Й. В. Дўдой (1460?—1515?) й Д. В. Горскнм (1455—1500). В «Реестре попчсу» 1528 г. упомннаются сыновья йвана Дуды Федор н йван, которые выставляла на войну лйшь 21 всаднііка 30. Ннвентарь Друцкого замка 1558 г.31 отмечает, что князья Горскне, как п другне представнтелн рода Друцкнх, нмелн долевое участне в содержанйй н обороне нх родовой крепостн.

От Юрня Шншевского часть горскнх владенвй перешла к его сыну Васплпю Толочянскому (1480?—1546), затем после его смертн к внучке Богдане, жене Нвана Сапегн 32. В результате перепродажн между родственнйкамя вскоре Горская волость перешла, по-вндймому, полностью во владенме Сапег.

В конце XVI в., когда владельцем Гор стал Лев Сапега, пронзошлй нзмененмя н в самнх Горах. Старая усадьба, размешавшаяся на городніце, была заброшена. На этой террйторнн появнлось кладбніце, о котором упоманалось выше. Оно функцйоннровало еіце во второй половнне XVIII в.

Прнмерно в 300 м юго-восточнее городніца Курганы в конце XVI в. был возведен замок. В настояіцее время эта местность йзвестна как замчніце Вал. Террнторня замка (плоіцадь 230X150 м) была укреплена валамв, по углам сохранйлнсь плоіцадкй для башен. М. Балмнсквй н Т. Лйпннскнй отмечаля, что стены замка й его семн башен былн деревяннымй 33. В сёверной й южной стенах замка вмелнсь проезды (рйс. 1). Одновременно co строятельством замка Лев Сапега уделял большое внйманне развнтйю местечка в Горах. В это же время возннк й город Горкм (блнже к Орше), расположенный в 14 верстах от Гор. Оба населенных пункта в начале XVII в. (1619 г.) чзвестны как Горы Большне й Горкн Малые. Лев Сапега предоставял нм большне прнвнлегйй, закрепленные в особом Уставе34, обеспечнвавшне право самоуправлення » направленные на развнтпе торговлм н промыслов. Такнм образом, в XVII в. Горы являлйсь тйпйчным частновладельческнм поселеннем — местечком с ха-

2. Зак. 1249

17

рактернымн для него чертамн экономнческого развнтня. Замок, построенный Львом Сапегой, функцноннровал, вероятно, до начала XVIII в.

Южнее замчнша расположено предградье, нмеюіцее размеры 190X X 140—160 м. С южной стороны оно заіцніцено валом длнной около 220 м, высотой 1,5—2 м н шнрнной в основаннн до 5 м. Моіцность культурного слоя на террнторнй предградья, как показала шурфовка, составляет 0,6—0,8 м. Матернал относнтся в основном к XVIII в. ймеются отдельные фрагменты керамнкм, которые можно датнровать XVII в. По-внднмому, эта укрепленная часть собственно городской террнторнн — острог — упомннается в документах 80-х годов XVII в.35 В последннй раз укрепленнямн в Горах пытался воспользоваться в 1708 г. Карл XII, ожндавшнй там нзвестнй от Мазепы. Постепенно Горы потерялн свое военное значенне, в конце XVIII в. онн поступнлн в казну, затем сталн собственностью Сологубов.

1 М і р о н ч ы к а ў Л. Ц. Помнікі м. Горы // ПГКБ. 1978. № 2. С. 32.

2 Хроняка Быховца // ПСРЛ. Т. 32. С. 168.

3Бектннеев Ш. Н. Городніце у д. Горы//АО 1982 года. М., 1984. С. 348; Он же. Раскопкн городнвда Курганы//АО 1983 года. М., 1985. С. 381.

4 Штыхов Г. В. Древннй Полоцк IX—ХШ вв. Мн., 1975. С. 86 (рнс. 44).

5 Левко О. Н. Профнлнровка н орнаментнка керамнкн XII—XV вв. северо-восточной Белорусснн//Древнерусское государство н славяне. Мн., 1983. С. 79—81 (рнс. 18).

6 Левко О. Н. Внтебск XIV—XVIII вв. Мн„ 1984. С. 62 (табл. 3); Здановіч Н. I., Трусаў A. А. Мсціслаўскі посуд XV—XIX стст.//Помнікі культуры. Мн., 1985. С. 196.

7 Г у р ы н М. Ф. Металаграфічнае даследаванне жалезных прадметаў з гарадзішча каля в. Горы Горацкага раёна//Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1985. № 4. С. 61—68.

8 М н н ас я н Р. С. Четыре группы ножей Восточной Европы раннего средневековья//Археол. сборннк. 1980. Вып. 21 (рнс. 4: 1).

9 Гурнн М. Ф. Кузнечное ремесло Полоцкой землн IX—XIII вв. Мн., 1987.

10 К о л ч н н Б. А. Хронологня новгородскнх древностей // Новгород. сборняк. 50 лет раскопок Новгорода. М., 1982. С. 156-—177 (рнс. 3).

11 Колчнн Б. А. Железообрабатываюіцее ремесло Новгорода Велнкого (продукцня, технологня) //МНА СССР. 1959. Вып. 65. Т. 2. С. 25, 30 (рнс. 10: 2).

12 Гурын М. Ф. Металаграфічнае даследаванне жалезных прадметаў з гарадзішча каля в. Горы Горацкага раёна. С. 61—68.

13 Штыхов Г. В. Древннй Полоцк IX—XIII вв. (рнс. 30: 2).

14 Медведев А. Ф. Ручное метательное оружне (лук н стрелы, самострел). VIII— XIV вв. М„ 1966. С. 96 (табл. 31: 16).

15 Кнрпнчннков A. Н. Снаряженне всадннка н верхового коня на Русн IX— XIII вв. Л„ 1973. С. 68.

18 Колчйн Б. А. Хронологня новгородскнх древностей. С. 163 (рнс. 4).*

17 Голубева Л. А. Назначенне железных нгл с кольцамн//СА. 1971. № 4.

18 Левко О. Н. Внтебск XIV'—XVIII вв. С. 44 (рнс. 26). С. 47 (рнс. 29).

19 У р б а н а в н чюс В. Ф. Могнльнйк в Якштайчяй/7 Lietuvos archeologija. Vilnius. 1979. Т. 1. С. 133 (рнс. 13: 3—5; 19: 3, 4; 22: 42).

20 Бектннеев Ш. Н. Раскопкн городшца Курганы//АО 1983 года. М., 1985. С. 381 (рнс. 1); Левашова В. ГІ. Вясочные кольца // Труды ГІ4М. 1967. Вып. 43, С. 35 (рнс. 4: 6).

21 Бектннеев Ш. Н. Раскопкн городнвда Курганы. С. 381 (рнс. 1).

22 Левко О. Н. Внтебск XIV—XVIII вв. С. 54—55.

23 М а л ь м В. А. Шнферные г.ряслнца н йх нспользованне // Нсторня н культура Восточной Европы по археологнческнм данным. М., 1971. С. 204.

24 Г у р е в н ч Ф. Д. Древннй І Іовогрудок. Л., 1981. С. 115, 142 (рнс. 86: 2, табл. 20).

25 Повесть временных лет//ПСРЛ. Ч. 1. С. 43.

26 Т к а ч о ў М. А. Замкі і людзі. Мн., 1991. С. 102.

27 Мете л ьск н й A. A. К вопросу о локалйзацнн йзяславля Смоленской землн // Гомелыцііна: археологня, нсторня, памятннкй. Тезнсы второй Гомельской областной научной конференцнн по нсторнческому краеведенню. Гомель, 1991. С. 81—82.

28 Л юб а вскіій М. Областное деленйе н местное управленйе Лнтовско-Русского государства. М., 1982.

29 W о 1 f f J. Kniaziowie Litewsko-ruscy od konca czternastego wieku. Warszawa, 1895.

30 Любавскпй M. K. Лнтовско-Русскнй сейм. M., 1900. C. 357.

31 Рукопнсный отдел бнблнотекн AH Лптовской Республпкн. В 2-1, л. 1.

32 Насевіч В. Л. Род князёў Друцкіх у гісторыі Вялікага княства Літоўскага (XIV—XVI стст.) //Старонкі гісторыі Беларусі. Мн., 1992. С. 101.

33 Balin ski М., Lipinski Т. Starozytna Polska. Т. IV. Warszawa, 1886. S. 580.

34 B a 1 i n sk i M., L i p i n s k i T. Starozytna Polska. T. IV. S. 719.

35 ЦГНА БССР в Гродно. ф. 1143, on. 1, д. 371, л. 66, 67 об„ 68 об.

A. A. Трусаў, H. I. Здановіч

HOBAE ПРА СТАРАЖЫТНЫ МАЗЫР

(па матэрыялах археалагічных даследаванняў 1981 —1984 гг.)

Адзін з самых старажытньіх гарадоў Беларускага Палесся — Мазыр—упершыню ўзгадваецца ў летапісе пад 1155 г.1, аднак пісьмовых крыніц. што могуць расказаць пра яго першапачатковую гісторыю, захавалася нямнога. У наваколлі і на тэрыторыі сучаснага Мазыра шмат розных археалагічных помнікаў, напрыклад старажытнае гарадзішча ва ўрочышчы Кімбараўка 2. Таксама адзін з самых значных — гара Камунараў (былая Спаская). Гэта месца, дзе некалі быў умацаваны дзядзінец, затым шматвежавы драўляны замак.

Упершыню гэты помнік даследаваў Ю. У. Кухарэнка. Назіранні за землянымі работамі праводзіў П. Ф. Лысенка 3. У 1978 г. ён разам з Т. М. Каробушкінай на тэрыторыі гары Камунараў і суседняй (былой Мікольскай) гары заклаў дзевяць шурфоў і траншэю. У іх быў прасочаны аднародны слой магутнасцю 0,7—0,9 м, моцна пашкоджаны пазнейшымі пахаваннямі і бедны знаходкамі4.

Рашэннем гарвыканкама ў 1978 г. гара Камунараў і тэрытдрыя вакол яе былі аб’яўлены археалагічным запаведнікам. У 1981 г. архітэктурна-археалагічная экспедыцыя вытворчага аб’яднання «Белрэстаўрацыя» пачала раскопкі ў Мазыры з мэтай вывучэння культурнага слоя і яго інтэнсіўнасці ў розных месцах горада, вызначэння першапачатковага гарадскога ядра і помнікаў манументальнай аірхітэктуры XVIII— XIX стст. У 1981 —1984 гг. экспедыцыяй кіраваў A. А. Трусаў, прычым у 1982—1984 гг. раскопкі праводзіліся сумесна з Ленінградскім унівфсітэтам (кіраўнік В. А. Булкін), у 1982 г.— з Інстытутам гісторыі АН БССР (кіраўнік Н. I. Здановіч) 5. Даследаванні былога кляштара цыстэрыянак XVIII ст. і мураваных будынкаў XVIII—XIX стст. на тэрыторыі замчышча ў 1983 г. праводзіў I. М. Чарняўскі. У 1985 г. невялікія Іраскопкі на Гары Камунараў зрабіў A. М. Кушнярэвіч *.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН