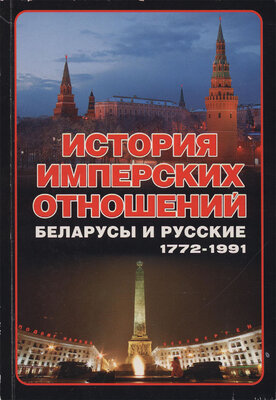

История имперских отношений

беларусы и русские, 1772— 1991 гг.

Анатоль Тарас

Выдавец: Выдавец A. М. Вараксін

Памер: 608с.

Мінск 2008

В 1928 году всебеларуский съезд объединения «Маладняк» объявил себя первым съездом Беларуской ассоциации пролетарских писателей (БЕЛАПП). Новая структура вошла в аналогичное Всесоюзное объединение и немедленно развернула ожесточенную борьбу с инакомыслящими. Первой жертвой гонений стал Алесь Дударь. Была запрещена публикация его стихотворения «Разрубили наш край пополам» (1928 г.) о трагических результатах раздела Беларуси между Россией и Польшей. В 1929 году было запрещено издание романа Михася Зарецкого «Кривичи», посвященого проблемам развития беларуской культуры и языка.

Искусство. С сентябре 1920 года в Минске работал Беларуский государственный театр. В том же году в столице был основан беларуский театр под руководством Владислава Голубка. С 1926 года он назывался Беларуским государственным передвижным театром. В Витебске в 1926 году открылся Второй Беларуский государственный театр (БДТ2). Театральное искусство переживало подъем, но под контролем большевистской цензуры. Так, в 1926 году из ре

пертуара БДТ1 исключили пьесу «Здешние» («Тутэйшыя») Янки Купалы. В 1927 году та же судьба постигла пьесу «Преисподняя» Андрея Мрия, в сказочной форме показывавшую борьбу беларусов за свой родной язык.

В 1920 году режиссер Юрий Тарич снял первый беларуский фильм «Лесная быль» о борьбе партизан с польскими захватчиками. Киностудия «Советская Беларусь» изза отсутствия собственной материальной базы была создана в 1928 году в Ленинграде. В 1930 году беларуский кинематограф стал звуковым. Однако Москва приказала, чтобы кинофильмы снимали только на русском языке.

Белорусизация и самоутверждение нации. Главным идейным стержнем беларусизации являлась советизация. Она совпала по времени с формированием современной беларуской нации, существенно деформировав естественное течение этого процесса. Беларусизация городов заложила основы советской беларуской культуры, имевшей пролетарский (а не крестьянский) характер и противопоставленной культурной традиции «Нашей Нивы», развивавшейся в Западной Беларуси и в эмиграции. Все это существенно снижало ее привлекательность и обедняло национальное содержание.

Но в 20е годы советизация в «национальной упаковке» еще не стала разрушительной для беларуского общества, так как сохранялось традиционное крестьянское хозяйство и существовала традиционная крестьянская культура. Советскому руководству еще не удалось навязать крестьянам идеалы большевизма. Беларусы добились признания своей самобытности, в чем царский режим им отказывал. Простые люди начали даже обращаться друг к другу с традиционными словами «дзядзька» («дядя») и «цётка» («тётя») вместо «товарищ».

БССР в нашей истории. Политика НЭПа и беларусизации укрепила советскую власть в Беларуси. Но политические мотивы создания большевиками БССР тогда мало кто понимал. Между тем, они всегонавсего разыграли беларускую карту против Польши — в противовес доставшимся ей западным беларуским землям.

Создание национальнокультурной автономии БССР в 20е годы тоже стало вынужденным шагом большевистского руководства. Ограниченное самоуправление ввели в БССР с единственной целью — не допустить реализации идеи национальной независимости беларуского народа. И все же под опекой советской России национальные идеалы беларусов частично осуществились. Уже сам факт существования БССР способствовал росту национального самосознания беларусов и международному признанию идеи беларуской государственности.

* Перевод со стр. 21: «Сябар» — друг. Текст рекламы гласит «Ценность дружбы —

держаться вместе».

5. Большевистская Беларусь в ЗОе годы

Установление экономической зависимости от центра

Индустриализация побольшевистски. На XIV съезде ВКП(б) в 1925 году Сталин заявил, что индустриализация СССР нужна для победы социализма во всем мире. Большевики готовились к войне за «Всемирную республику советов», а потому стремились наладить массовое производство новейших видов оружия и военной техники. Главная цель «сталинских пятилеток» заключалась именно в подготовке к агрессивной войне на Западе, на Юге и на Востоке.

Тоталитарная система управления должна была обеспечить стране «прыжок» в экономическом развитии. Взяв курс на индустриализацию, руководство СССР проводило ее ускоренными темпами. Для этого требовались огромные капиталовложения. Главным источником средств явилось ограбление крестьянства, главным источником рабочей силы тоже служило оно. Государство обкладывало крестьян невыносимыми прямыми и косвенными налогами, занижало цены на сельскохозяйственные товары и завышало на промышленные. Например, в 1932 году корова на беларуском рынке стоила 50 рублей, а обычные сапоги в магазине — 62 рубля.

С 1927 года по всей стране власти начали проводить ежегодную подписку населения на облигации внутренних займов — сначала добровольно, затем принудительно. Фактически, под видом займов у населения отбирали от 5 до 15% заработной платы, которая и без того была крайне низкой.

Органы госбезопасности (ГПУ) занимались конфискацией у населения иностранной валюты (долларов, фунтов, марок и пр.), золотых монет царской чеканки, иных драгоценных предметов. Государство широко продавало за границу музейные ценности. Так, в музеях БССР в 1931 году были изъяты и переданы ленинградской экспортной конторе «Антиквариат» ВСЕ произведения западноевропейских мастеров, а также хранившиеся в них ценные реликвии иудейской веры. Руководил этой реквизицией представитель «Антиквариата» А. Брусчатке.

На «великих сталинских стройках» в широких масштабах использовался бесплатный труд сотен тысяч заключенных. Начиная с 1930 года, Госплан СССР и московское руководство ГПУ указывали партийносоветским руководителям областей и районов число «врагов народа и вредителей», подлежащих обязательному аресту и отправке в «исправительнотрудовые лагеря». Иными словами, они определяли потребности новостроек в числе рабов, после чего местные власти исправно поставляли им этих несчастных, бросая их за колючую проволку по самым фантастическим обвинениям. Именно

«зэки» (заключенные), работавшие за несколько кусков хлеба, несколько картофелин и миску баланды в день, построили БеломороБалтийский канал, КомсомольскнаАмуре, Магнитогорский металлургический комбинат, Уралмашзавод, Березниковский и Соликамский химкомбинаты, завод сельхозмашин в РостовенаДону, десятки других крупных предприятий первых трех пятилеток.

Промышленность Беларуси. В сельском и лесном хозяйстве БССР в 1926 году было занято 90% трудоспособного населения (в среднем по СССР — 80%). При этом в 1929 году в городах насчитывалось около 33 тысяч безработных, а беларуская деревня имела до 600 тысяч лишних рук. Так что индустриализация была нужна. Но, начав ее, ориентированная на Москву администрация республики варварски распоряжалась человеческими и природными ресурсами, не учитывала местную специфику, пренебрегала экономическими интересами населения.

С начала 30х годов Москва устанавливала плановые показатели для местной промышленности союзных и автономных республик. За невыполнение их руководитель любого предприятия и любого органа управления мог потерять не только свою должность, но и свободу. Тем не менее, задания первой пятилетки для всех отраслей экономики не были выполнены ни в СССР в целом, ни в БССР в частности. Одновременно происходило разрушение кустарноремесленного производства. Частное предпринимательство было запрещено. Бывших «нэпманов» ограбили до нитки и бросили в концлагеря.

Во второй пятилетке (1933—37 гг.) экстенсивные методы индустриализации исчерпали себя. Не хватало электроэнергии. Неграмотные крестьяне, оторванные от земли, могли строить заводские корпуса с помощью лопат, кирок, тачек, носилок, но не работать в промышленности. Низкая квалификация рабочих сдерживала освоение производственных мощностей. Аварии и простои новой техники были обычным явлением. Материальных стимулов труда не существовало. Вместо этого повсюду висели большевистские лозунги и расхаживали надзиратели. Ошибки и провалы списывали на «диверсантов империализма» и «вредителей», которых «разоблачали» и судили в непрерывно возрастающем количестве.

Темпы индустриализации БССР были ниже общесоюзных. Все же промышленное производство понемногу увеличивалось. В 1937 году беларуская промышленность выпускала фанеру (29% союзной продукции), олифу (30%), спички (28%), дрожжи (25%), спирт, изделия из металла, бумагу, цемент, льняное волокно, трикотаж, обувь. Близость границы с Польшей (18 км от Минска) препятствовала строительству военных заводов. Благодаря этому фактору беларуская промышленность работала до войны на человеческие нужды.

Последствия индустриализации для беларусов. Через индустриализацию Москва экономически привязывала беларускую экономику к российской. Индустриализация оплачивалась потерей экономической самостоятельности.

В голодном 1932 году города не обеспечивались даже хлебом, который уходил за границу в обмен на валюту, нужную для покупки импортной техники и оборудования. В Борисове 8 апреля 1932 года после уменьшения выдачи хлеба по карточкам толпа голодных женщин и детей разграбила хлебную лавку, а работники спичечной фабрики «Березина» остановили работу, требуя от властей увеличения выдачи хлеба. Власти пообещали вернуть прежние нормы, но обрушили жестокие карательные меры на забастовщиков. 200 человек было расстреляно, 1200 отправлено в лагеря на срок от 5 до 10 лет.

Минск, 1930е гг.

После этого весь персонал фабрики пришлось набрать заново, благо безработных хватало

От всеобщего голода советские города спас переход на систему самоснабжения продуктами. Например, в 1934 году около 60 тысяч городских семей в БССР получили индивидуальные земельные наделы в пригородах. Но даже в 1938 году в беларуских городах не хватало мяса и молока, практически отсутствовали в продаже сыр и сливочное масло. Промышленных товаров тоже катастрофически не хватало. В 1928—34 гг. действовала карточная система, обеспечивавшая самый минимальный жизненный уровень.

В 1939 году рабочие с семьями составили уже 22% населения БССР. Безработица исчезла, но заработки были ничтожные, а их выдача часто задерживалась. Низкие заработки вынуждали женщин становиться за станки наряду с мужчинами. Рост городского населе

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН