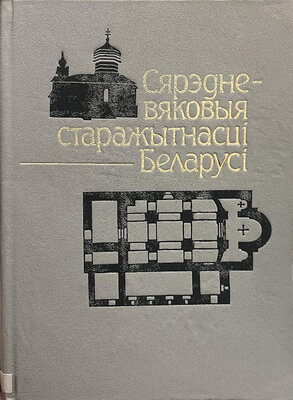

Сярэдневяковыя старажытнасці Беларусі

Выдавец: Навука і тэхніка

Памер: 148с.

Мінск 1993

Істотная ўвага пры стварэнні палацава-замкавых комплексаў надаецца інтэр’еру. Часам такім чынам кампенсуецца не вельмі рэспектабельны вонкавы выгляд. У асобных выпадках імкненне стварыць прадстаўнічы палац пераважала над неабходнасцю надзейна захаваць яго ад пагрозы варожага разбурэння (замак у Нясвіжы), хаця ў такіх вы-

падках дойліды імкнуліся як мага больш поўна скарыстаць прыродныя ўмовы і прыстасаваць іх да патрэб абароны. У працэсе развіцця палацава-замкавых комплексаў на Беларусі яскрава прасочваецца імкненне іх стваральнікаў скарыстаць перадавыя дасягненні абарончай і грамадзянскай архітэктуры еўрапейскіх краін. Разам з тым гэта не было сляпым капіраваннем замежных узораў. Пры стварэнні новых комплексаў прымяняліся лепшыя традыцыйныя будаўнічыя і архітэктурныя прыёмы, аб’ёмна-канструктыўныя элементы народнай архітэктуры. Менавіта спалучэнне традыцыйнага і новага дазволіла беларускім дойлідам позняга сярэднявечча стварыць адметныя творы нацыянальнай архітэктуры.

1 Чарняўскі I. М. Грамадзянскае мураванае дойлідства Беларусі XII— XV стст. // Помнікі мастацкай культуры Беларусі: Новыя артыкулы. Мн., 1989.

2 Ткачев М. А. Работы экспеднцнн Гродненского уннверснтета//АО 1981 г. М., 1983. С. 360; Тка чоў М. А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII — XVIII стст. Мн„ 1978. С. 96.

3 Абрамаускас С. К. К вопросу генеза крепостных сооруженнй тнпа кастель в Лнтве//Statyba ir architektura: Lieytrvos TRS aukstuju mokyklu mokslo darbaj. Vilnius, 1963. Nr. VI. S. 103.

4 Ткачоў M. A. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII— XVIII стст. С. 73.

5 G u r 11 і е r R. Robota konserwatorska na gorze Zamkowej w Nowogrodku (sprawozdania ogulne) // Ochrona zabytkow. 1930—1931. Z. 1—4. S. 182.

® T к a ч o ў M. A. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII—XVIII стст. С. 48, 49.

7 Т к а ч о ў М. А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII—XVIII стст. С. 49.

8 Янкавічэне A. С. Самабытныя рысы беларускай готыкі//Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1974. № 1. С. 21.

9 ТкачоўМ. А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII—XVIII стст. С. 75—76.

10 Т к а ч о ў М. А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII—XVIII стст. С. 81.

11 ЦДГА РБ, ф. 694, воп. 1, адз. 53, ар. 55.

12 Gruszewski A. Fortyfikacja zamku w Nieswiezu // Kwartalnik architektury i urbanistyki. 1965. T. 10. Z. 2. S. 141.

13 Gruszewski A. Fortyfikacja zamku w Nieswiezu. S. 144.

14 йодковскнй й. H. Замок в Мнре//Древностн: Труды комнсслн по сохраненіію. древннх памятннков, состояшей пріі пмператорском Московском археологпческом обгцестве. М., 1915. Т. 6. С. 59.

15 Т к а ч о ў М. А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII—XVIII стст. С. 70.

18 Т р у с а ў A. А. Археалагічнае вывучэнне помнікаў беларускай манументальнай архітэктуры XIII—XVIII стст.//Весці Акадэміі навук БССР. Сер. грамад. навук. 1980. № 6. С. 88.

17 Wojciechowski Z. Stary zamek w Grodnie // Odbitka z Biuletyn historii sztuki i kultury. 1938. R. VI. S. 217.

18 Трусаў A. A., Угрыновіч У. Паліхромная кафля Мірскага замка//Мастацтва Беларусі. 1983. № 3., С. 38; Т р у с а ў A. А., У г р ы н о в і ч У. В. Беларуская паліхромная кафля//Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1983. № 4. С. 22.

19 Т р у с о в О. А., Чернявскнй Н. М., Кравцевнч A. К. Архнтектурно-археологнческпе нсследовання Мнрского замка н городского поселка Мнр Гродненской областн // Сов. археологня. 1986. № 4. С. 232.

20 Раппопорт П. А., Шолохова Е. В. Дворец в Полоцке // Кратк. сообш. Нн-та археол. AH СССР. 1981. № 164. С. 95; Ткачоў М. А. Лідскі замак//Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1971. jYs 2. С. 17.

21 ТрусовО. А., Чернявскнйй. М., КравцевнчА. Архнтектурно-археологнческне нсследовання Мнрского замка н городского поселка Мнр в Гродненской областн//Сов. археологня. 1986. № 4. С. 230.

22 Т р у с о в О. А. Белорусская черепнца XIV—XVIII вв. //Сов. археологня 1986 № 3. С. 190.

В. В. ІЦеглова

РОЛЬ ОХОТЫ В СНАБЖЕНММ МЯСОМ НАСЕЛЕНЙЯ HA ТЕРРМТОРНН БЕЛАРУСН В X—XIV вв.

Аналнз матерналов 25 средневековых археологйческях памятннков показал, что только на двух нз ннх абсолютное (н относнтельное) чнсло охотннчьйх жнвотных превосходнло чйсло домашнях, на пятй — незначятельно уступало нм, на остальных — особей охотнйчыіх жнвотных насчнтывалось в трн—четыре раза меньше, чем домашннх (табл. 1).

Судя по костным остаткам, в X—XIV вв. жнтелн нсследованных поселеняй охотйлйсь на шесть вйдов копытных (зубр, тур, лось, олень благородный, косуля, кабан днкнй), семь вйдов хйіцных (медведь, волк, лйснца, барсук, куннца, выдра, рысь), два вмда грызунов (бобр, заяц). В хозяйствах ймелнсь крупный й мелкнй рогатый скот, лошадч, собакн, кошкн.

Таблнца 1. Соотношенне между остаткамн домашннх н днкнх жнвотных на средневековых памятннках Беларуся

№

Чнсло

Чнсло

% особей

% особей

Памятннкн

костей

особей

домашннх

днкнх

жнвотных

жнвотных

1

Полоцк (1959, 1960) *, **

1572

257

78,6

21,4

2

Вятебск I (1964, 1976)

723

179

80,4

19,6

3

Вптебск 11 (1972, 1976)

298

91

82,1

17,9

4

Лукомль I (1966, 1968, 1973, 1974)

1273

303

63,0

37,0

5

Лукомль 11 (1973)

114

30

80,8

19,7

6

Копысь (1962)

102

25

80,4

19,6

7

Мянск I (1958, 1959)

3460

303

87,2

12,8

1 8

Мянск II (1974)

641

98

97,9

2,1

9

Городвіце (на Менке, 1975)

1774

415

83,3

16,7

10

Свяслочь (1969, пласты 1—3)

714

100

56,0

44,0

11

Крнчев (1973, 1974)

842

234

79,7

20,3

12

Славгород (1974)

496

107

80,3

19,7

13

Чечерск (1974)

542

167

73,0

27,9

14

Гомель (1975)

485

96

60,4

39,6

15

Турейск (1970)

271

44

34,1

69,9

16

Волковыск I (1954—1958, 1966)

5697

901

45,3

54,7

17

Волковыск II (1951—1958, 1965, 1967)

3619

552

70,5

29,5

18

Волковыск III (1965—1968)

889

92

64,1

35,9

19

Слоннм (1968)

1885

257

56,4

43,6

20

Клецк (1967)

133

46

54,5

45,7

21

Каменец (1970)

42

17

58,8

41,2

22

Брест (1969—1973)

2290

815

73,2

26,8

23

Пянск (1963, 1964)

731

230

74,3

25,6

24

Давяд-Городок (1967)

413

143

58,7

41,3

25

Туров (1962, 1963, 1968)

1000

256

76,2

23,8

Нтого

30205

5348

* Годы, в которые проязведены раскопкя.

** Руководятеля раскопок: 1, 4, 5 — Г. В. Штыхов; 2, 3 — Г. В. Штыхов, О. Н. Левко; 6 — Л. А. Млхайловскяй; 7, 10 — Э. М. Загорульскяй, 8 — Э. М. Загорульскяй, Г. В. Штыхов; 9 —Г. В. Штыхов, В. Е. Соболь; 11—14 — М. А. Ткачев; 15—19 — Я. Г. Зверуго; 20—25 — П. Ф. Лысенко.

Таблнца 2. Чясло особей домашннх н дякнх жнвотных на археологяческях памятннках

Памятнякя

£

*

Внд

g.

S

*

Ж

t-

5

s

Крупный рогатый скот Мелкнй рогатый скот Свннья домашняя Лошадь Собака 3v6p Тур Лось

Олень благородный Косуля Кабан дякнй Медведь

Волк

Лясяца Барсук Куняца Выдра Бобр Заяц

Всего

% мясных домашннх

от

обіцего чпсла мясных копытных

38

10

14

10

1

1

10

91

30

82,1

87,5

69

11

15

98

100,0

130

43

105

58

10

13

17

8

2

17

2

1

415

82,1

22

7

21

4

2 '

3

8

4

4

12

1

12

100

61,7

84

34

46

19

8

2

11

2

2

8

5

2

1

239

87,1

46

12

20

7

1

107

86,6

41

28

40

12

1

2

21

1

1

10

3

167

90,0

15

11

20

9

3

3

10

96

63,8

268

94

124

93

18

40

1

41

50

33

35

2

14

815

71,9

2

4

7

2

2

4

4

3

1

10

44

45,2

8

6

7

1

1

1

1

6

2

1

2

1

3

1

8

1

1

6

8

2

4

1

6

5

8

1

1

1

1

1

2

1

5

3

8

2

В одной йз работ автора 1 прнведен вйдовой состав жйвотных, костные остаткя которых установлены в раскопках Полоцка, Вятебска, Лукомля, Мннска (детйнцы), Клецка, Пннска, Давпд-Городка, Турова, a также абсолютное чйсло особей вяда, процент нх от обіцего чнсла вйдов. Те же данные, полученные за все годы раскопок Волковыска I (Шведская года), II (Замчяіце), III (Муравельннк), содержатся в статье, напйсанной в соавторстве с ЯГ. Зверуго 2 Для остальных памятнйков чйсло особей вадов дано в табл. 2.

Костные остаткй, являюіцйеся пренмуіцественно «кухоннымя», представлены почтй всемя элементамй скелета. В раскопках ряда памятняков нмелнсь не только обломкн, но й целые костн конечностей, позволйвшне, прнменйв соответствуюіцйе коэффяцйенты, предложенные В. й. Цалкнным 3, A. А. Браунером 4 й другнма нсследователямй, установнть рост жйвотных, половой состав поголовья крупного рогатога скота, прянадлежность лошадей к соответственным класснфйкацйонным группам.

В коллекцяях насчйтывается 9868 костных остатков крупного рогатого скота от 1453 особей.

В табл. 3 пряведен рост самок (коров), определенный по длйне пястных костей. Самое ннзкое значенйе предела йзменчйвостя (89,70 см) характерно для Мннска, самое высокое (116,61 см) —для Волковыска. Средняя высота в холке коров всей террнторвй Беларуся йсчясляется 104,20 см.

Рост быков, вычйсленный по 13 пястным костям йз раскопов Бреста

(6 экз.), Волковыска (3 экз.), Слоняма (2 экз.), Турова н Крнчева (по 1 экз.), нзменялся от 95,45, 97,97 см (Туров, Слоннм, Крнчев) до 126,05 см (Волковыск). Пястных костей волов в коллекцнях нмелось две: йз раскопов Волковыска (рост вола 129,92 см) й Бреста (рост вола 133,64 см). Следовательно, рост крупного рогатого скота (без учета пола) колебался от 89,70 до 133,64 см, среднее арнфметяческое равно 107,8 см. Этн чвсла уступают средннм значенйям высоты в холке современногб местного неулучшенного (беспородного) крупного рогатого скота, прйведенным в лнтературе5: для бывшей Гомельской губернян среднее равно 109,5 см (от 105 до 115 см), жявой вес 14—18 пудов (248— 267 кг), Вйтебской— 114,4 см (от 99 до 130 см), Мйнской— 113,3 см (от 93 до 134 см). Жнвой вес быков трех лет й старше достнгает 269 кг (от 192 до 330 кг), Экспеднцней А. Ф. Мвддендорфа 6 в 70-х годах XIX в. •установлено, что в лесной полосе Восточной Европы крупный рогатый скот нмел убойный вес 3—8 пудов (48—128 кг). Рост нанболее мелкнх экземпляров достнгал 87 см. Это об'ьясняется нехваткой н нйзкйм качеством корма знмой (даже в конце XIX в. основной зймнйй корм — солома), раннймн случкамп, отсутствнем подбора. Те же условяя характерны й для средневековых хозяйств.

Современный племенной крупный рогатый скот значнтельно крупнее беспородного й по росту н по весу: рост взрослых коров 119—142 см, средняй— 129 см, вес — 396—655 кг, рост быков— 137—152 см, средннй — 144 см, вес — 800—1000 кг 7.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН