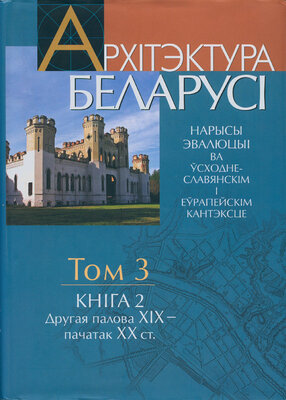

Архітэктура Беларусі

У 4 т. Т. 3, кн. 2.

Выдавец: Беларуская навука

Памер: 549с.

Мінск 2007

Во второй половине XIX в. вертикальным акцентом стала и православная часовня на новой торговой площади, организованной на территории снесенного доминиканского монастыря. Она разместилась на замыкании сразу трех видовых направлений, главным из которых служил западный проход вдоль торговых рядов.

Приведенные примеры и подобные ситуации в пределах всего города позволяют сделать вывод, что общий для градостроительного искусства разных эпох, в том числе второй половины XIX - начала XX в., принцип ориентации улиц на доминанты в условиях позднесред-

67. Слоним. План ансамблей центра во второй половине XIX в. (реконструкция автора)

99

Градостроительство второй половины XIX - начала XX в.

68. Слоним. Фасад застройки части западной стороны главной площади в начале XX в. (реконструкция автора)

невековой объемно-пространственной структуры Слонима реализовывался с использованием следующих приемов:

последовательное, многоэтапное завершение перспективы улицы разными акцентами в процессе движения по трассе; в XIX в. в малом по территории Слониме с относительно короткими улицами таких ориентиров насчитывалось до восьми;

одновременное двойное и тройное завершение одного визуально-планировочного направления, при этом высота замыкающих акцентов возрастала по мере удаления от зрителя;

наличие трасс, на всем протяжении имеющих двухстороннее замыкание; при движении по ним в обоих направлениях перспектива улицы фиксировалась доминантой;

выбор как ориентиров оси трассы элементов сооружений, разных по композиционной значимости: башня костела, фронтон или барочный щипец главного фасада, апсида, боковой придел храма, плоскостной элемент фасада, брама ограды и др.;

типологическое разнообразие взаимного положения объемных элементов и нацеленных на них улиц: перпендикулярная или под острым углом направленность на

фасад; ориентация на торец стены барочного щипца, возвышающегося над основным объемом храма.

В композиции ансамбля главной площади прослеживалось четыре условных высотных уровня. Первый уровень образовывали одноэтажные здания высотой до верха кровли 8-9 м, второй - разная по градоформирующей роли двухэтажная застройка: развитые в плане жилые корпуса монастыря бернардинок, частично видные с площади, другие здания (высота 13-16 м). К третьему уровню относились основные объемы культовых сооружений, высота которых до конька кровли составляла 18-20 м. Четвертый уровень - башенные завершения храмов, а также колокольня (в конце XIX в.), являвшиеся основным фактором формирования городского силуэта. Высота башни бернардинского костела до основания креста была около 35 м, колокольни и купола над средокрестием Преображенского собора - 28-30 м.

Следует указать, что метод обобщенного определения высотных уровней, или ярусов пространственной композиции города, был применен М. П. Кудрявцевым при анализе панорам застройки Москвы XVII в. и позволил выявить пять ярусов. Гносеологическим истоком данного

100

1.2. Реконструкиия и развитие основных комплексов застройки во второй половине XIX - начале XX в.

69. Слоним. Северная сторона главной площади в начале XX в. (реконструкция автора)

принципа формообразования поселения явилась природная ярусность рельефа местности.

Чертой слонимского ансамбля, характерной для малых городов со средневековой в основе пространственной структурой, был не выраженный контраст между высотами культовых доминант и рядовой застройки. Для костела бернардинок и одноэтажной застройки пропорция составляла в среднем около 4:1, соотношение с двухэтажными зданиями - около 2,4 : 1. Для Преображенского собора пропорция с одноэтажной застройкой была 2,8 : 1, с двухэтажной - всего лишь 1,7 : 1. (Для сравнения, в ансамбле главной площади Полоцка это отношение для иезуитского костела и двухэтажной фоновой застройки составляло 4 : 1, что объяснялось в первую очередь большими материальными возможностями ордена и соответственно размерами храма.)

В асимметричной композиции площади воплощен принцип равновесия основных архитектурных масс. Помимо культовых зданий, пространственными ориентирами в XVIII в. служили крупные запад-

ный и южный корпуса дворца, а также двухэтажная ратуша с высокой кровлей, возможно имевшая башню. Система этих разнохарактерных по объемам доминант была композиционно уравновешена: латеранский костел и ратуша размещались на противоположных коротких сторонах площади, а в срединной части длинных сторон, также напротив, располагались костел бернардинок и дворец. Рассматриваемое равновесие можно определить как парное, поскольку каждому доминирующему элементу одной стороны соответствовал элемент на противоположной. Торговые ряды служили своеобразной объемной осью, подчеркивающей крестообразный характер этих умозрительных связей.

Одно из проявлений средневекового характера ансамбля, сохранявшееся и в конце XIX - начале XX в., - отсутствие главного сооружения с бесспорно преобладающей ролью. Несмотря на различные размеры в плане, латеранский и бер-нардинский храмы в объемно-пространственном отношении были примерно равнозначны. Та же ситуация прослеживалась и в других

101

Градостроительство второй половины XIX - начала XX в.

ансамблях, сформировавшихся без общей предварительно задуманной художественной идеи. В них смысловое выделение зодчим-профессионалом, как и, вероятно, понимание потребителем, ведущего в функциональном и эстетическом аспектах здания слабо выражено, а иногда неоднозначно и зависит от придания большего или меньшего значения местоположению, высоте, развитости силуэта или декоративной насыщенности фасадов. В отличие от таких комплексов, площади Нового времени - ренессансные, барочные и классицистические - всег-

70. Слоним. Одна из основных улиц центра города с преобладанием застройки второй половины XIX -начала XX в.

да имели ярко обозначенную главную или единственную доминанту (Несвиж, Полоцк, Ворняны, Чечерск и др.).

Строительство дворца в 1768 г. расширило визуальное пространство площади в поперечном направлении. Расстояние от его западного корпуса до монастыря бернардинок составило более 100 м. Система садов, водоемов, парковых сооружений и другого благоустройства перед западным и южным фасадами дворца, очевидно, была отделена от площади оградой. Существовало два входных павильона - со стороны площади и улицы Береговой. Однако наиболее вероятно, что объекты ландшафтной архитектуры участвовали в художественном решении всего зрительного пространства форума. Сильное понижение рельефа к каналу Огинского и открытое пространство перед южным корпусом дворца определили и другую важнейшую черту ансамбля площади -композиционную связь с ландшафтом поймы р. Щары.

На примере площади прослеживается существенная особенность нерегулярных средневековых структур, унаследованная и к началу XX в., несмотря на замену большей части застройки. Внутреннее пространство ансамбля не было единым и складывалось из нескольких относительно самостоятельных визуальных зон, каждая со своей доминантой. Формирование торговой площади как нескольких отдельных пространств, разных по функции и архитектурному облику, свойственно и средневековому русскому градостроительству.

102

1.2. Реконструкция и развитие основных комплексов застройки во второй половине XIX - начале XX в.

В слонимском ансамбле одно такое пространство, где проводились ярмарки, было зоной композиционного влияния латеранского костела, а позже - Преображенского собора, и ограничивалось, помимо храма, группой заезжих домов, почтой, другими постройками. Второе -зона зрительного преобладания бер-нардинского костела - формировалось также заезжими домами, торговыми рядами, жильем. Третье, самое большое и открытое к пойме, -территория визуального доминирования дворца — фиксировалось, кроме того, ратушей, торговыми лавками, жилыми строениями и аустерией. Рассматриваемые пространства ограничивались в основном первым ярусом застройки, тогда как поверх его сохранялись видовые связи с высотными сооружениями города в целом.

До строительства дворца внутренние пространства площади носили в основном «камерный», затесненный застройкой характер. Особенность нерегулярной структуры заключалась в том, что площадь как свободное городское пространство была слабо выражена. Оно имело производное значение, подчиненное внутренним пространствам зданий и задачам наилучшего восприятия основных сооружений. В отношении русского и западноевропейского градостроительства эта закономерность отмечена А. В. Буниным: «... происхождение древнерусских городских площадей было идентичным возникновению площадей в средневековых западноевропейских городах. И там и здесь строились в первую очередь здания, а в интересах этих

71. Застройка центра Слонима конца XIX - начала XX в. Фото 1970-х гг.

зданий (и чаще всего храмов) оставлялось незастроенным окружающее их пространство, которое и служило для тех или иных общественных целей».

Специфичный нюанс в облик ансамбля привносила еще одна черта, оригинальная по сравнению с большинством других площадей. Она заключалась в приеме организации пространства культовыми доминантами, которые выходили на площадь апсидами и композиционно были «отвернуты» от нее. Как упоминалось, вероятно, это определилось каноном ориентации на восток алтарей храмов, в XVI в. бывших православными. Для площадей Нового времени и некоторых средневековых типично формирование пространства главным фасадом храма, традиционно сосредоточиваю-

103

Градостроительство второй половины XIX - начала XX в.

72. Витебск.

Вид на дом вице-губернатора и Николаевский собор (костел иезуитов) с ул. Великой. Фото 1872-1883 гг. (БГАКФФД)

щим средства художественной выразительности. Пространство Слонимской площади организовывалось лаконичными полукружиями апсид, а вертикальные элементы костелов, зрительно удаленные от периметра площади, образовывали второй план в восприятии ансамбля.

Развитие застройки площади во второй половине XIX - начале XX в., с одной стороны, представляло собой деградацию архитектурной среды, с другой - накопление новых художественно примечательных компонентов. В начале XIX в. дворец был частично разрушен. На плане Слонима 1825 г. показаны только южный и западный его корпуса, а прилегающая к площади территория пришедшего в упадок сада оставалась незастроенной. План участка городского центра середины XIX в. свидетельствует о существовании главного, южного корпуса дворца и наличии открытой территории между ним и площадью. На протяжении второй половины XIX и нача-

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН