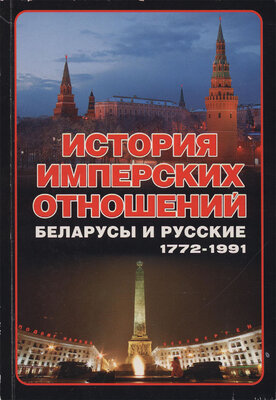

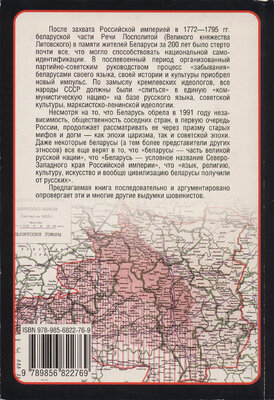

История имперских отношений

беларусы и русские, 1772— 1991 гг.

Анатоль Тарас

Выдавец: Выдавец A. М. Вараксін

Памер: 608с.

Мінск 2008

Как всегда, на идеологическую установку Москвы одними из первых откликнулись беларуские партийные марионетки. Уже в июне 1945 года Пленум ЦК КП(б)Б принял постановление «О политической работе среди населения Гродненской области», которое обязало все парторганизации республики:

«Воспитывать рабочих в духе преданности социалистической Родине, в духе любви и уважения к великому русскому народу. Неутомимо объяснять рабочим, что только благодаря помощи наших русских братьев и всех народов СССР, связанных в одно целое дружбою, достигнуто освобождение Белоруссии от ига немецких оккупантов».

Тем временем кампания по возвеличиванию русского народа набирала силу в масштабах всего Советского Союза. Например, всесоюзное радио в течение четырех месяцев (с сентября по декабрь 1948 г.) провело цикл передач на тему «Великий русский народ — выдающаяся нация и руководящая сила Советского Союза».

Возникла острая необходимость найти и опубликовать как можно больше доказательств того, что русский народ древен, могуч и велик, и еще того, что все нерусские народы с эпохи раннего феодализма стремились изо всех своих сил добровольно к нему присоединиться. Дескать, российская империя создавалась не «железом и кровью», как все империи на свете, а преимущественно «на добровольных началах».

Более того, если Карл Маркс и Фридрих Энгельс неоднократно называли Россию варварской страной, а русских — дикарями, то Сталин занял принципиально иную позицию. По его мнению, в XIX веке и в начале XX столетия Европа становилась все более реакционной, тогда как русский народ полным ходом двигался к революции и, следовательно, становился все более «прогрессивным».

Разумеется, в одночасье появилось множество авторов, которые находили доказательства сталинским тезисам во всех областях общественной жизни — в политике и экономике, науке и технике, военном деле, литературе и искусстве, в деяниях прошлых эпох и в со

бытиях современности. В частности, именно в конце 40х годов стал популярным тезис, согласно которому «русские гении первыми открыли всё», тогда как коварные иностранцы постоянно воровали у них изобретения и славу.

В своей новейшей работе «Марксизм и вопросы языкознания», опубликованной в 1950 году, Сталин заявил, что русский язык «должен стать языком всего пролетариата». В такой многоязычной и многонациональной стране как Советский Союз, с его диктаторским репрессивным режимом, на практике это означало насильственное вытеснение национальных языков из всех сфер государственной и общественной жизни.

Конечной целью национальной политики компартии, по Сталину, являлось создание единой советской нации, на основе марксистсколенинского мировоззрения, русского языка и «советской социалистической культуры». Нетрудно видеть, что и эта сталинская идея в неизменном виде сохранялась в СССР в качестве идеологического маяка вплоть до распада союзного государства.

Особенности реабилитации жертв массовых репрессий

После смерти Сталина в СССР с 1954 года постепенно началась реабилитация жертв политических репрессий. После XX съезда КПСС она приобрела массовый характер.

Однако тоталитарная политическая система подверглась не демонтажу, а только реформированию. Главным виновником политических репрессий компартия объявила Сталина, некоторых высших руководителей репрессивного аппарата СССР и союзных республик. При этом никто из его ближайших помощников (таких, как Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Андреев, Шкирятов) не был даже арестован. Вопреки фактам, руководство КПСС лицемерно заявляло, что в массовых репрессиях повинны исключительно органы государственной безопасности, якобы вышедшие изпод партийного контроля и «поставившие себя выше партии». Партийные деятели, поголовно участвовавшие в организации массовых репрессий, меньше всего хотели привлечь к ответственности самих себя и своих «товарищей по партии».

На низовом уровне такая политика нередко приводила к тому, что бывшие палачи и их жертвы, восстановленные в партии, состояли на учете в одних и тех же партийных организациях, сталкивались «лицом к лицу» на партийных и профсоюзных собраниях.

Кампания по реабилитации жертв политических репрессий затронула и БССР. Только за первые пять лет (1955—61 гг.) Верховный

суд БССР реабилитировал около 40 тысяч жителей республики, а военный трибунал Белорусского военного округа — около 20 тысяч.

Однако, вопервых, это было очень мало по сравнению с общим числом людей, подвергшихся политическим репрессиям за период с 1921 по 1953 годы — максимум 10% в отношении более чем 600 тысяч жертв.

Вовторых, власти реабилитировали преимущественно партийных, советских, комсомольских и хозяйственных работников, начальствующий состав вооруженных сил и спецслужб, научнотехническую интеллигенцию. Случаи оправдания репрессированных деятелей культуры, искусства, религии составляли ничтожное меньшинство в общем массиве реабилитационных дел.

Например, в 1954—55 гг. «изза отсутствия состава преступления» были реабилитированы всего лишь 15 литераторов, в 1956—57 гг. — еще 25. Между тем, за 25 предыдущих лет были арестованы свыше 200 членов Союза писателей БССР. Дожили до освобождения немногие. Из лагерей и ссылок вернулись А. Александрович, Г. Березкин, С. Граховский, В. Дубовка, М. Лужанин, Я. Пуща, Я. Скрыган, С. Шушкевич, еще несколько человек.

Постепенно из «закрытых» фондов возвращалась к читателям и «репрессированная» литература: книги, газеты, журналы. Писатель Борис Саченко вспоминал:

«Помню кабинет беларуской литературы в Государственной библиотеке имени Ленина, который просто был завален пожелтевшими номерами журналов «Маладняк», «Узвышша», «Полымя», а также книгами тех, кому возвращено было гражданство. С какой неутолимой жаждой набросились все, кто работал тогда в этом кабинете, на неожиданно подаренное щедрое богатство, которого не видели, даже некоторые не знали, что оно есть».

Газета «Литература и искусство («Л1М») стала печатать отдельные произведения тех, кто был репрессирован, их воспоминания. Однако реабилитированным литераторам позволили говорить далеко не всю правду о пережитом.

Крайне редко снимались обвинения с пресловутых «националистов». Более того, реабилитируя их за отсутствием «состава преступления» (т.е. устраняя обвинения в шпионаже, вредительстве, терроризме) политические обвинения с «нацдемов» не снимали вплоть до конца 80х годов.

Вот пример. В декабре 1967 года научный сотрудник Института истории партии при ЦК КПБ В. Якутов, а в марте 1968 года преподаватель Минского педагогического института А. Клочко обратились в ЦК КПБ с заявлениями о необходимости реабилитации Дм. Жилуновича (Тишки Гартного) в партийном порядке. Член партко

миссии при ЦК КПБ А. Рушкин, рассмотревший их заявления, с возмущением отметил:

«Однако и теперь находятся люди, даже члены партии, такие как т.т. Якутов и Клочко, которые, поднимая вопрос о реабилитации Жилуновича в партийном порядке, пытаются утверждать, что он не имел причастности к белорусскому национализму, тем самым ревизуют, берут под сомнение правильность линии нашей партии в борьбе со всякими антипартийными платформами, в том числе и с белорусскими националистами».

Он призвал руководство ЦК КПБ «осудить письменные заявления тт. Якутова В.Д. и Клочко А.М.» Парткомиссия при ЦК КПБ признала «невозможным оставить в дальнейшем Якутова В.Д. на работе в Институте истории партии при ЦК КПБ».

Таким образом, партийное руководство республики снова подтвердило свою приверженность линии на подавление беларуского национального движения. Оно не собиралось отступать ни на шаг в этом вопросе. Что касается обвинений беларуских национальных деятелей в «предательстве народных интересов», заключавшемся, по мнению советских властей, в сотрудничестве с немецким оккупационным режимом, то эти обвинения не сняты с большинства репрессированных до сих пор.

Курс на формирование «строителя коммунизма»

После XX съезда КПСС (февраль 1956 г.) на первый план в национальной политике высшее руководство компартии выдвинуло задачу формирования «советского человека — строителя коммунизма». Но под этой новой вывеской скрывалась прежняя сталинская идея. Планировалось полностью вытеснить из сознания советских граждан «религиозные и националистические предрассудки», заменив их марксистсколенинским мировоззрением; вместо национальных традиций и культур распространить повсюду единую «советскую пролетарскую культуру» (она же — «социалистическая»); от национальных языков повсеместно перейти к русскому языку.

Не случайно постановление июньского 1957 года Пленума ЦК КПСС «Об антипартийной группе Маленкова Г.М., Кагановича Л.М., Молотова В.М.» обвинило этих деятелей в том, что их группа «противодействовала твердому курсу партии, направленному на ускоренное развитие экономики и культуры в национальных республиках, что обеспечивает дальнейшее укрепление ленинской дружбы между всеми народами нашей страны».

Но «укреплять дружбу» между народами высшее партийное руководство планировало путем дальнейшего расширения сферы употребления русского языка, а «ускорять» развитие культуры — путем

внедрения «советской культуры на базе передовой культуры русского народа».

Еще в августе 1956 года участники межреспубликанской научнопрактической конференции в Ташкенте отметили, что «русский язык стал для всех советских народов «вторым родным языком» и главным источником «обогащения лексики национальных языков». На праздновании 40летия провозглашения БССР в Минске (январь 1959 года) генеральный секретарь партии Н.С. Хрущев подчеркнул: «Чем быстрее все мы начнём разговаривать на русском языке, тем быстрее мы построим коммунизм».

В том же 1959 году был принят Закон СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». В соответствии с ним изучение языка титульной нации в союзных республиках — как отдельного предмета в русскоязычных школах — стало целиком определяться желанием родителей и самих учеников. А если учесть, что обучение во всех ВУЗах и техникумах Беларуси уже давно велось на русском языке, большинство родителей, особенно в городах, делали свой выбор в пользу русского языка. Одновременно партийногосударственные власти стали сокращать число национальных школ.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН