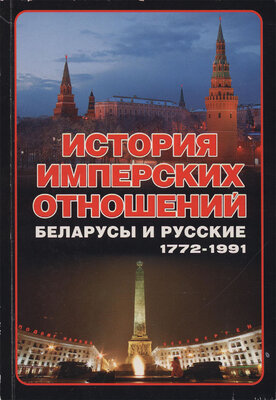

История имперских отношений

беларусы и русские, 1772— 1991 гг.

Анатоль Тарас

Выдавец: Выдавец A. М. Вараксін

Памер: 608с.

Мінск 2008

тиражом 9,4 млн. экземпляров (37,3% от общего тиража), тогда как тираж русскоязычных книг достиг 15,8 млн. экземпляров (62,7%).

В январе 1964 года республиканская газета «Литература и искусство» опубликовала письмо от жителей деревни Городечно Новогрудского района. Они писали:

«При полной свободе печати и огромных возможностях развития родного печатного слова мы никак не можем (уже который год!) найти и купить настенный или настольный белорусский календарь. Многие люди хотели бы выяснить: что за иностранцы засели в белорусском издательстве в Минске? И кто им дал право вести денационализаторскую политику? Разве они никогда не читали произведений Ленина о национальном вопросе?»

«Глас народа» не остался незамеченным. Заведующий сектором печати, радио и телевидения идеологического отдела ЦК КПБ А. Толстик сообщил редакции, что письмо рассмотрено. Он отметил, что в 1963 и 1964 году издавался настольный перекидной календарь на беларуском языке, тираж которого составил 20 тысяч экземпляров. На 1965 году тоже запланировано издание настольного перекидного календаря на беларуском языке тиражом 25—30 тысяч экземпляров. Но такие отдельные обращения и ответные «меры быстрого реагирования» абсолютно не влияли на общие тенденции. И что такое 25тысячный тираж для более чем трех миллионов беларуских семей?!

Редакционный совет издательства «Народная асвета» («Народное просвещение») фактически проигнорировал в начале 80х гг. рекомендации и предложения Министерство просвещения БССР по номенклатуре и языку выпускаемой продукции. Так, в 1982 году только 13,9% методической литературы для учителей издательство выпускало на беларуском языке, а 86,1 % — на русском языке; научнопопулярной литературы для школьников — 25% на беларуском и 75% — на русском языке. Подобная диспропорция наблюдалась в течение ряда лет. В результате школьные фонды методической и научнопопулярной литературы в 1985 году почти на 95% состояли из книг на русском языке.

В 1985 году общий тираж книг на русском языке достиг в БССР величины 46 млн экземпляров, тогда как беларуских составил 5 млн. экз. Иначе говоря, общий тираж книг на русском языке в 9,2 раза превосходил тираж беларуских.

Кроме того, из РСФСР, других союзных республик в магазины и библиотеки БССР поступало очень много научной, технической, исторической, общественнополитической и художественной литературы на русском языке.

Уничтожение памятников национальной истории и культуры

Республиканская газета «Литература и искусство» 2 июня 1956 года напечатала статью доктора искусствоведения М. Кацера «Нужны срочные меры». В ней он привел многочисленные факты разрушения ценных исторических памятников. Причем происходило уничтожение архитектурных и культурноисторических памятников как не включенных в списки по охране наследия, так и тех, что находились под охраной государства.

Например, в Минске на площади Свободы был уничтожено прекрасное здание XVIII века — башня ратуши, а для строительства спортивного комплекса на древнем минском Замчище был выкопан котлован площадью около 500 кв. м, глубиной до 8 метров. На древнем городище Витебска развернулось строительства театра. Разрушались древние городища в Орше, Турове и Полоцке, замки в Лиде, Креве, Новогрудке, Смольянах.

Кацер требовал «срочно улучшить работу отделов Министерства культуры БССР, призванных заниматься охраной памятников, оживить работу научнометодического совета Академии наук БССР».

Письмо Кацера вызвало многочисленные отклики читателей, в которых они тоже возмущались безответственным отношением республиканских и местных управлений культуры к памятникам беларуской истории и культуры. Но Комитет по делам строительства и архитектуры при Совете Министров БССР не спешил реагировать на обращения.

В защиту памятников архитектуры выступили на общем собрании научные сотрудники Института истории АН БССР. Они поддержали инициативу ученых Москвы по созданию добровольного общества охраны памятников архитектуры, избрали комиссию по созданию общества в составе Я. Корнейчика, М. Гринблата и Л. Побаля. С призывом «Дорожить культурным наследием народа» обратился со страниц газеты в сентябре 1956 года тогдашний заведующий сектором этнографии и народного творчества Института истории АН БССР Адам Залесский.

В связи с этим обращением в редакцию «Литературы и искусства» пришло много писем. В конце концов властям пришлось както отреагировать на многочисленные обращения общественности и ученых, связанные с проблемами сохранения культурноисторического наследия. 22 сентября 1956 года постановлением Совета Министров БССР в Минском художественном училище была открыта группа прикладного искусства по ткачеству и вышивке. Министерство культуры приступило к созданию в Государственном

историкокраеведческом музее в Гродно отдела этнографии. В 1958 году в Минске начали строить Государственный музей.

Должностные лица разных рангов дали ряд обещаний с целью успокоить общественность. Но на деле почти ничего не изменилось. Разрушение памятников продолжалось, как правило — под предлогом крайней их ветхости. Например, в Полоцке по прямому указанию секретаря ЦК КПБ С. Пилотовича в середине 70х годов была взорвана самая древняя на территории БССР каменная церковь, построенная еще в начале XIII века. За семь с половиной столетий она пережила многое, но варварство большевиков доконало уникальный памятник. Таких случаев известна не одна сотня.

Уничтожение памятников истории и культуры производилось вполне сознательно. Партийные идеологи настойчиво проводили в жизнь установки русских партийных историков, таких, как Анна Панкратова, Борис Греков и им подобных, утверждавших, что не было у беларусов своей собственной истории. Дескать, цивилизация, культура, государственность — всё у них от русского народа!

Борьба с попытками защиты родного языка и культуры

В 1956—57 годах, в связи с «хрущевской оттепелью», в некоторых республиканских периодических изданиях появились публикации в защиту беларуского языка, исторического и культурного наследия. Одним из первых в защиту родного языка выступил Борис Саченко, тогда еще студент, а впоследствии — известный беларуский писатель.

Острые, справедливые выступления беларуских писателей в защиту родного языка, а также требование профессоралитературоведа Михаила Ларченко «о пересмотре оценок в истории беларуской литературы» вызвали сильное недовольство партийных идеологов. Орган ЦК КПБ, газета «Звезда» 12 января 1957 года поместила статью «убежденных партийцев» — историка Л. Абецедарского и литературного критика А. Сидоренко «За идейную чистоту наших литературных позиций». Эти авторы выразили возмущение тем, что «в последнее время на страницах некоторых республиканских газет и журналов отдельные наши писатели, литературоведы и критики выступили с путанными, объективновредными статьями». Основная критика адресовалась редакции газеты «Литература и искусство», которую «борцы за идейную чистоту» обвинили «в потере чувства ответственности перед нашим обществом».

Выступая на III Пленуме Союза писателей БССР в марте 1957 года, Петрусь Бровка обещал «родной коммунистической партии» и ее «ленинскому центральному комитету», что организация беларуских

писателей исправит свои отдельные недостатки и не позволит «никаким реакционным силам внести разлад в свои ряды». Еще бы, ведь партийные органы рассматривали художественную литературу как одну из форм идеологии! По их мнению, работники «литературного фронта» были обязаны «не только воспевать высокие коммунистические идеалы, но и уметь вести борьбу за них в ежедневной практической жизни».

В 1958 году подвергся жесткой критике беларуский писатель Алексей Кулаковский за «искажение событий, отступление от принципов социалистического реализма» в повести «Добросельцы»*. С осуждением этой повести выступили тогдашний заведующий кафедрой беларуской литературы Брестского пединститута В. Тележник, академик АН БССР, писатель М. Лыньков, министр культуры БССР Г. Киселев. Запуганный перспективой расправы писатель срочно выступил с публичным покаянием, признал все свои «ошибки».

После 1955 года инакомыслие («диссидентство») получило определенное распространение в БССР. Но, вопервых, в меньших масштабах, чем в РСФСР или Украине. А вовторых, оно проявлялось, прежде всего, в форме защиты беларуского языка, культуры и истории.

Например, исследователь истории средневековой литературы, кандидат филологических наук Николай Прашкович в статье «Слово про Афанасия Филипповича» подчеркнул важное значение Брестской религиозной унии для интеграции беларуского народа в европейскую культурную среду. Кандидат философских наук Николай Алексютович (1921—1967) заявил в 1958 году, что Великое Княжество Литовское «по своему этническому составу, по своей территории и культуре было преимущественно белорусским». Это положение противоречило официальной историографии, согласно которой беларусы впервые обрели свою государственность только после января 1919 года. Немедленно оба авторасмутьяна подверглись жесткой критике в коллективах по месту работы, а затем и на страницах научной печати.

В октябре 1966 года студенты беларуского отделения филологического факультета БГУ обратились в ЦК КПБ с требованием перевести обучение их отделения полностью на беларуский язык. За это инициаторов обращения Александра Рязанова и Виктора Яроца обвинили в «национализме» и приняли меры с целью устранения их из БГУ. В итоге А. Рязанов и В. Яроц «не смогли» сдать зачет по армейской подготовке и были вынуждены продолжить свое обучение в Брестском и Гомельском педагогических институтах.

Было немало других аналогичных случаев, но для иллюстрации достаточно этих двух.

* «Коммунист Белоруссии», 1958, № И, с. 123.

3. Народное образование

Средняя школа

За годы войны большинство средних и начальных школ на территории БССР были сожжены либо разрушены. В 1944—46 годах школы в большинстве случаев работали в случайных помещениях, нередко — лишенных отопления. Дети часто не имели ни букварей, ни тетрадей, ни перьевых ручек, писали огрызками карандашей на газетной бумаге. Однако к 1951 году в городах, районных центрах, поселках и во многих деревнях кризис в отношении школьных зданий, учебных пособий и принадлежностей удалось преодолеть. Высшее партийное руководство СССР придавало огромное значение школьному образованию, которое оно считало важнейшим средством идеологической обработки молодого поколения. Поэтому «центр» отпускал средства, необходимые для скорейшего восстановления школьной системы в регионах, пострадавших от войны.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН