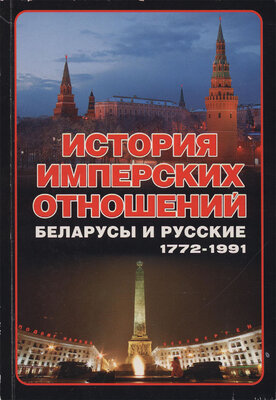

История имперских отношений

беларусы и русские, 1772— 1991 гг.

Анатоль Тарас

Выдавец: Выдавец A. М. Вараксін

Памер: 608с.

Мінск 2008

В результате в БССР начал быстро формироваться все более значительный слой так называемого «русскоязычного населения», в основном — за счет молодого поколения, утратившего возможность получать не только высшее, но и среднее образование на родном языке.

Ориентиры национальной политики

Содержание советской национальной политики периода 6080х годов в основном соответствовало установкам новой Программы КПСС, принятой на ее XXII съезде (октябрь 1961 г.).

В области экономики партия обязалась обеспечить дальнейшее развитие экономики союзных республик на основе их специализации и максимального использования имеющихся у них природных богатств. Одновременно был взят курс на формирование в СССР единого промышленного комплекса, в котором его составные части (союзные республики, области и автономии РСФСР) через экономические связи становились взаимозависимыми друг от друга и от главного центра управления (Москвы). Этот тезис объясняет истинный смысл строительства крупных промышленных предприятий в Прибалтике, Беларуси, Средней Азии, абсолютно ненужных самим этим республикам.

В Программе было сказано, что процесс становления коммунистической нации происходит в результате формирования новых на

циональных элементов и особенностей, общих для всех народов. Предусматривалось постепенное слияние отдельных народов СССР в единую коммунистическую нацию, а их языков — в единый язык. Программа утверждала, будто бы в СССР «развивается общая для всех советских наций интернациональная культура», а «социалистический интернационализм» был объявлен «высшим качеством всех советских людей».

Соответственно, Программа декларировала заботу о дальнейшем расцвете национальных культур народов СССР, но с условием «укрепления их интернациональной основы», создания общей советской культуры через расширение общественных функций русского языка как языка межнациональных отношений в многонациональном государстве.

Наряду с этим, Программа традиционно заявила о важности дальнейшей борьбы «против проявлений шовинизма и национализма, против тенденций к национальной ограниченности и исключительности, к идеализации прошлого и замалчиванию социальных противоречий в истории народов, против национальных обычаев и традиций», так как все это препятствует «коммунистическому строительству». Было подчеркнуто, что «ликвидация проявлений национализма соответствует интересам всех наций и народностей СССР», а «каждая советская республика сможет в дальнейшем расцветать и укрепляться только в великой семье братских социалистических наций СССР».

Но в реальной жизни достичь «слияния наций» не удавалось. Народы СССР вовсе не стремились отказываться от своих национальных традиций, языков и культур. Это вызывало недовольство высшего партийного руководства.

Так, постановление ЦК КПСС «О руководстве Минского обкома Коммунистической партии Белоруссии идеологической работой» (июнь 1962 г.) призывало обратить внимание партийных организаций на «необходимость воспитания у рабочих чувства советского патриотизма и социалистического интернационализма», настойчиво вести борьбу «против самых мелких проявлений местечковости, поклонения устаревшим реакционным обычаям, против националистических пережитков и разными средствами пропагандировать достижения братских народов Советского Союза в строительстве коммунизма, укрепления дружбы и неуклонном сближении социалистических наций, развитие новых, интернациональных по своей сути традиций народов СССР».

Национальный вопрос рассматривался на пленуме ЦК КПСС в июне 1963 года. Было принято постановление «Об очередных задачах идеологической работы партии». В нем подчеркивалось:

«Советский патриотизм по своей сущности интернационален и несовместим с тенденциями к национальной ограниченности, независимо от того, в какой форме они проявляются»..., «воспитание советского патриотизма, любви к социалистической Родине, к великой Коммунистической партии Советского Союза — самая важная, первоочередная задача идеологической работы... Национализм по своей сущности является враждебным социализму, дружбе народов, противоречит объективному процессу развития и сближения социалистических наций».

Пленум обязал все парторганизации усилить работу по воспитанию у трудящихся «чувства социалистического интернационализма», вести непримиримую борьбу против любых проявлений национализма, в частности, против проповеди национальной исключительности и обособленности, против «идеализации» прошлого, против одобрения «реакционных» традиций и обычаев.

■ О"

В октябре 1964 года на очередном пленуме ЦК КПСС был изгнан со всех партийных и государственных постов Н.С. Хрущев, его сменил Л.И. Брежнев, остававшийся лидером партии в течение 18 лет, до осени 1982 года. С этого момента в истории СССР начался период, получивший название «эпоха застоя». Он привел к нарастанию кризисных явлений в стране, завершившихся в 1991 году распадом СССР.

Кризисные явления были обусловлены не в последнюю очередь кадровой политикой, основы которой закрепили решения XXIII съезда КПСС (апрель 1966 г.). В уставе партии было ликвидировано введенное всего 5 лет назад XXII съездом ограничение срока пребывания на одной руководящей должности более 12 лет. В реальной жизни это новшество привело к расширению клановости и групповщины среди руководства всех уровней. В интересующем нас аспекте важно отметить значительное усиление национально ориентированных сил в партийногосударственных аппаратах всех союзных республик, кроме БССР.

Итоги переписи населения 1970 года засвидетельствовали, что заявленное сближение наций и народов происходило очень медленно. Число межнациональных браков, уровень миграции из одних республик в другие были относительно невысокими. Более того, рождаемость среди русского этноса начала снижаться, тогда как у среднеазиатских и мусульманских народов наблюдался быстрый рост населения. Возникла угроза того, что при сохранении такой тенденции русские утратят в будущем свою доминирующую роль в СССР.

Очередной XXIV съезд КПСС (1971 год) внес некоторые коррективы в содержание национальной политики. С одной стороны, съезд в который уже раз подчеркнул необходимость борьбы с «тенденцией к национальной ограниченности и исключительности, к идеализации прошлого и замалчивания социальных противоречий в истории народов», с «устаревшими нравами и обычаями». В то же время, в решениях съезда было отмечено, что партия и далее будет «последовательно осуществлять ленинский курс на расцвет социалистических наций и их постепенное сближение.

А в следующем году появилось постановление ЦК КПСС «О подготовке к 50летию создания Союза Советских Социалистических Республик». Оно выделило в качестве «объективной закономерности развития социализма»... «теснейшее единство, всесторонний расцвет и неуклонное сближение всех наций и народностей». Был сделан вывод о том, что «за годы строительства социализма и коммунизма в СССР возникла новая историческая общность людей — советский народ, выросли поколения настоящих интернационалистов — самоотверженных борцов за коммунизм»*.

Таким образом, вместо декларированного ранее «слияния наций» партийные идеологи заговорили об их «сближении», ибо наконец поняли, что рассчитывать на полное исчезновение характерных черт основных наций и народностей в СССР не приходится.

Зато еще большее значение партийное руководство стало придавать повсеместному внедрению русского языка. Эти усилия не пропали даром. В большинстве союзных и автономных республик СССР русский язык значительно укрепил свои позиции. В первую очередь в Беларуси, где в 70е годы русским языком свободно владело не менее 57% населения, в Украине (около 50%), в среднеазиатских республиках. Исключение составили Эстония, где использование русского языка не превышало в 70е годы 29% (да и то лишь в городах), и Грузия, народ которой высказал решительный протест против уравнения в правах русского и грузинского языка как государственных.

В составе руководства ЦК КПСС преобладали представители русской национальности. Из 101 члена ЦК, избранных в период между 1952 и 1976 гг., 78 человек были русскими. Политбюро ЦК почти полностью состояло из русских и украинцев, с символическим представительством некоторых других национальностей. Ис

* В этой связи невольно вспоминаются яркие примеры, наглядно продемонстрировавшие «интернационализм в действии». Например, такие, как резня месхетинцев в Ферганской долине, массовые убийства армян в Сумгаите и Баку, гражданская война между «северными» и «южными» кланами в Таджикистане. Все это произошло еще до распада СССР. — Прим. Ред.

ключительно из русских и украинцев состоял и Секретариат ЦК КПСС, ведавший вопросами назначения на руководящие должности союзного значения.

Дальнейшая разработка концептуальных положений политики партии в национальном вопросе нашла отражение в постановлении, посвященном 60й годовщине образования СССР (1982 год). В нем подчеркивалось, что «социалистическая по содержанию, многогранная по своим национальным формам, интернациональная по характеру советская культура стала великой силой идейноморального единения наций и народностей Советского Союза».

Декларировалось, что «КПСС боролась и всегда будет решительно бороться против таких чуждых природе социализма проявлений, как шовинизм или национализм, против любых националистических вывихов, будь то антисемитизм или сионизм». В этой связи Постановление обратило внимание на такой существенный момент, как взаимоотношения между представителями разных национальностей в союзных республиках:

«Так как в ряде республик за последние годы значительно увеличилось число граждан некоренных национальностей, которые имеют свои специфические потребности в области языка, культуры и быта, партийные комитеты обязаны глубже понимать эти проблемы, своевременно предлагать пути их решения».

Особенно остро эта проблема стояла в Эстонской ССР. В данной связи в июле 1984 года было принято специальное постановление ЦК КПСС. В нем подчеркивалось, что «отдельные руководители /Эстонии/ не придают достаточного внимания патриотическому и интернациональному воспитанию». На практике этот тезис означал необходимость дальнейшего углубления процессов русификации: ведь «недостаточно воспитанными» оказались не русские, жившие в Эстонии, но категорически не желавшие изучать эстонский язык, а эстонцы, не стремившиеся переходить на язык оккупантов и не желавшие усваивать достижения «передовой культуры, русской по форме, советской по содержанию».

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН