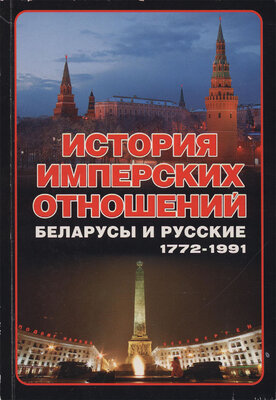

История имперских отношений

беларусы и русские, 1772— 1991 гг.

Анатоль Тарас

Выдавец: Выдавец A. М. Вараксін

Памер: 608с.

Мінск 2008

Александр Солженицын в своем знаменитом исследовании «Архипелаг ГУЛАГ» оценивал число заключенных советской лагерной империи в 1938 году в диапазоне от 12 до 15 миллионов человек! Но ведь 15 миллионов — это почти каждый десятый житель страны. А если исключить детей до 12 лет, немощных стариков и беспомощных инвалидов, то еще больше, каждый седьмой или даже шестой!

Лагеря не какоето малозначительное «отступление» от гуманных норм социализма, сугубо прекрасного общественного строя, как утверждали идеологи большевиков. Более чем 600 лагерей с миллионами абсолютно бесправных рабов, разбросанные по всему СССР от Бреста до Чукотки, это и была основа основ ленинскосталинского советского общества. В переносном смысле, весь Советский Союз представлял собой огромный концентрационный лагерь. Такое сравнение проводится во множестве научных исследований, публицистических и художественных произведений.

А тот человеческий материал, который для лагерей не годился по причине слабого здоровья, отсутствия привычки к физическому труду или в силу особого упорства в «заблуждениях», подлежал списанию в расход. Около 22% лиц, арестованных карательными органами в СССР за период с 1922 по 1953 год, были казнены.

Школа

Очень большое внимание большевики уделяли школе. В первые несколько лет после октябрьского переворота они использовали школу для отрицания всей предыдущей культуры как «буржуазной» и «поповской». Отсюда, в частности, проистекали знаменитые лозунги комсомольцев 20х годов, типа «долой стыд, семью и материнство», «попы — это кровопийцы» и подобные им.

Но по мере усиления системы власти большевиков облик и функции школы постепенно менялись. Коммунисты организовали школьное обучение таким образом, чтобы никто не мог выйти за рамки официально разрешенных знаний, а «пролетарское» государство не получало молодых граждан, владеющих «вредными» знаниями или научившихся задавать «ненужные вопросы». Соответственно, общей характеристикой всех школьных учебников по гуманитарным предметам (по истории, литературе, обществоведению)

являлась полная подчиненность содержащейся в них информации идеологическим установкам большевистской партии.

Особую линию в образовании и воспитании детей составляла жесткая критика традиционных семейных связей. Ведь семья могла остаться важным пристанищем духовной независимости. Поэтому ее стремились скомпрометировать путем превращения естественного конфликта поколений в конфликт политический. Кровное родство, эмоциональные отношения между детьми и родителями большевистские идеологи изображали в виде буржуазного пережитка.

В результате, положительные герои советской пропаганды обогатились фигурами детейдоносчиков. Хрестоматийным стал пример Павлика Морозова, который донес на своего отца и выступил против него в суде как свидетель обвинения. Менее известна 13летняя Проня Колыбина, донесшая на свою мать. Об этом писала газета «Правда» в 1934 году, всячески одобряя ее поступок. Чтобы накормить голодных детей, женщина украла немного колхозного зерна. После того, как дочь выдала ее, несчастную мать согласно декрету «о колосках» осудили на 10 лет лагерей!

Трудно сказать, насколько частыми были такие случаи, но уже тот факт, что они использовались пропагандой в качестве образцов для подражания, ярко свидетельствует о направлении «перековки» личности. Далеко не случайно в 30е годы главным советским авторитетом в области воспитания стал Антон Макаренко, педагог, имевший опыт работы в исправительных колониях ГПУ и НКВД. Суть его теории заключалась в том, чтобы сделать метод перевоспитания малолетних преступников универсальным методом советской педагогики.

Макаренко учил, что детей, подростков, юношей и девушек надо воспитывать в коллективе, дисциплинированном по военному образцу — в духе приоритета интересов коллектива над интересами его членов и в духе безусловного подчинения его официальному руководителю. Семья — это тоже коллектив, считал он, важнее всего в ней именно интересы семьи как цельной «ячейки общества», а не родителей и детей, взятых по отдельности.

В СССР к концу 30х годов была создана единая система воспитания: ребенок воспитывался сначала в авторитарной семье, затем в тоталитарной школе, затем в милитаризованном государстве. Составной частью этой системы являлись обязательные для всех детские общественные организации — пионерская и комсомольская.

Так с детства большевистское государство растило «убежденных рабов», для которых государство — наивысший коллектив, партийные вожди — непререкаемые авторитеты

Одинаковы ли «гомо советикусы» ?

Рассматривая феномен «гомо советикуса», следует помнить, что речь идет о СОБИРАТЕЛЬНОМ ОБРАЗЕ, концентрированно выражающем психологию большинства членов советского общества, проявляющуюся через типичное поведение в большинстве жизненных ситуаций.

Данный человеческий тип был порожден двумя группами факторов: с одной стороны — социальнополитическими отношениями, присущими этому обществу (метафорически можно назвать их «наковальней»), а с другой — целенаправленными усилиями властей («молотом»).

Миллионы человеческих душ большевики подвергли «перековке». Этот термин в 20е и 30е годы был необыкновенно популярен в СССР. Перековывали не только отдельных людей, но и целые трудовые коллективы. При этом, как в настоящей кузнице, ктото ломался, а ктото начинал соответствовать формуле, выведенной поэтом Николаем Тихоновым еще в 1917 году:

«Гвозди бы делать из этих людей Не было б крепче в мире гвоздей»...

Тот человеческий материал, который личное ставил выше общественного, а христианские духовные ценности — выше политических целей большевиков, «перековаться» не смог и большей частью погиб — надорвался на стройках и лесоповалах, помер в шахтах и рудниках, куда их отправили новоявленные «кузнецы». Заодно выяснилось, что интеллигентная часть этого «материала» в своем большинстве принципиально не желала превращаться ни в «гвозди», ни в «шестеренки». Но, как верно подметил В.И. Ленин, «жить в обществе и быть от него свободным нельзя». Поэтому одни интеллигенты «старого образца» застрелились (как Владимир Маяковский) или повесились (как Сергей Есенин), другие спились (как Александр Грин), третьи превратились в кочегаров котельных (как Андрей Платонов). Совсем безнадежных гуманитариев прикончили в 30е годы чекисты.

Разумеется, далеко не каждый «гомо советикус» носил у сердца партийный или комсомольский билет. Хотя в своих важнейших проявлениях они были очень похожи, в деталях наблюдалось много различий. Поэтому следует рассматривать их в двух измерениях — вертикальном и горизонтальном. Что касается первого, то гомососыинтеллектуалы (интеллигенты «нового типа» — «выходцы из народа») существенно отличались от гомососовплебеев («пролетарской массы»), А жители городов России имели мало общего с на

селением пресловутых «национальных окраин» — бывших союзных и автономных республик СССР.

Наконец, играл роль возрастной фактор. Первое поколение советских людей (примерно до 1925 года) составили те, кто стали взрослыми еще при царе. Поэтому их нельзя считать вполне советскими. Скорее, это было поколение, обманутое и запуганное большевиками. А вот следующие два поколения воспитывались на демагогии, на коммунистических сказках, на терроре, на лозунгах типа «кто не с нами, тот против нас», «если враг не сдаётся, его уничтожают», «партия сказала надо — народ ответил «есть». Это поколения времен ГУЛАГа, сезона охоты на «врагов народа» и «космополитов». Из них получились настоящие «советские люди», классические «гомососы».

Позже, в «период расцвета эпохи застоя», на общественной сцене массово объявились карьеристы, всякого рода ловкачипроходимцы, «теневики», а также туристы с гитарами и прочие «внутренние эмигранты». Но вот ведь в чем ужас, мозги представителей и этого поколения (эпохи «развитого социализма») были переполнены коммунистической ахинеей. Даже пресловутые диссиденты и те, кто им симпатизировал, тоже были типичные «гомососы», разве что слегка «зараженные» либеральными идеями.

Вспомним правозащитников 60х и 70х годов: они не отвергали советскую власть, а всего лишь наивно желали, чтобы эта власть соблюдала законы, установленные ею самой, они хотели увидеть социализм с «человеческим лицом». Эти честные, но наивные люди не понимали того принципиального факта, что большевистская банда сочиняла государственные законы и «моральный кодекс строителей коммунизма» не для себя, а для своих рабов, и что истинное «лицо» социализма советского образца — это скотская харя.

Типичные черты гомососов

Какие же черты являлись общими для людей «нового типа», независимо от их статуса в обществе, региона проживания и этнической принадлежности?

Прежде всего, это существа коллективные во всех своих значимых проявлениях. «Гомосос» психологически жестко привязан к группе, даже если временно находится на необитаемом острове. Мыслить в понятиях автономного индивидуального существования он не способен в принципе. «Гомосос» всегда сознает себя только частью какойто социальной общности, начиная с уровня школьного класса, спортивной команды, производственной бригады, и кончая уровнем государства, в котором он — всего лишь маленький «винтик», а его семья — «ячейка».

Такую группу, с которой он себя соотносит, обычно называют коллективом, хотя во многих случаях правильнее было говорить о стаде баранов и овец. Соответственно, стимуляцию слияния с «коллективом» всех членов общества, полного подчинения интересов индивидов интересам коллективов партийное руководство считало важнейшей задачей своей внутренней политики. На ее решение была нацелена вся система пропаганды, принуждения, образования и воспитания.

Вот что вспоминала, например, одна польская интеллигентка (Барбара Скарга), узница казахстанских лагерей, которая до ареста жила в Западной Беларуси и не подверглась коллективистскому советскому воспитанию:

«Раньше я не осознавала, что различия заходят так далеко. Даже представители русской интеллигенции казались мне чужими. Это были симпатичные люди, и я дружила с ними. Живость их ума, отличное знание мировой литературы, прекрасная ориентация в различных вопросах политики и культуры вызывали уважение, однако я всегда ощущала, что нас разделяет пропасть. Арестованные во время «больших чисток», они были сливками лагерного сообщества. В лагере они находились уже так долго, что могли убедиться, чем является правда реального социализма. Однако попрежнему были верны партии, идеологическим лозунгам...

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН