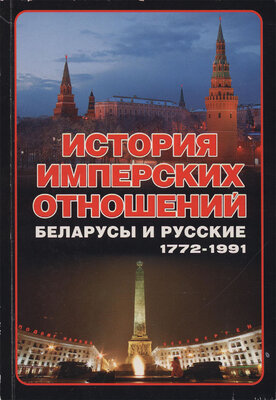

История имперских отношений

беларусы и русские, 1772— 1991 гг.

Анатоль Тарас

Выдавец: Выдавец A. М. Вараксін

Памер: 608с.

Мінск 2008

Кстати говоря, в Москве есть улица замечательного российского художника Левитана, еврея по национальности. Это к вопросу о том, прилично ли нам забывать великих земляков — евреев по национальности. Во всяком случае, смею думать, что лауреат Нобелевской премии мира израильский премьерминистр Ицхак Рабин более достоин того, чтобы в его честь назвали улицу в родном Бобруйске, чем Свердлов — еврей по национальности, палач по убеждениям, залитый кровью русских людей по самые ноздри.

Да и вообще, в Витебске примерно в одно время с Шагалом работали знаменитые российские художники Василий Кандинский и Казимир Малевич. Казалось бы, несложно создать в Витебске туристический центр мирового значения: «художественная мастерская» Пэна — Шагала — Кандинского — Малевича. Тут даже особой рекламы не требуется, эти мастера живописи и так широко известны образованным людям во всем свете. Но сия мысль почемуто обходит стороной головы руководителей отечественного туристического бизнеса.

Зато они пытаются «раскрутить» совершенно «дохлый» брэнд — пресловутую «линию Сталина». Невежественные гиды врут немногочисленным посетителям этого фортификационного аттракциона, будто бы «героикрасноармейцы» целую неделю успешно отражали здесь натиск полчищ «озверевших фашистов». Между тем, передовые части немцев появились в западных пригородах Минска уже ве

чером 27 июня — на пятый день войны. На линии Сталина лишь в двухтрех точках произошли бои местного значения. Если уж наши «турначальники» так любят фортификацию, пусть бы восстановили замок в Ляховичах — самый мощный в Беларуси XVII века. Вот он действительно прославился тем, что в 1660 году успешно выдержал трехмесячную осаду войск московского воеводы Хованского.

Поскольку названия улиц, переулков и площадей беларуских городов не увековечили имена тысяч и тысяч выдающихся беларусов, поляков, евреев, чьи жизни и судьбы неразрывно связаны с Беларусью, постольку в сознании многих граждан неизбежно формируется представление о своего рода «вакууме» в историческом прошлом своей страны. Между тем, были у нас свои гении и герои, таланты и знаменитости, только наши «заклятые друзья» из России очень долго и очень старательно старались вытравить память о них. К сожалению, они, а также их сторонники внутри нашего государства весьма преуспели на этом поприще.

Я не касаюсь тех «пламенных революционеров» и «красных командиров», которые были выходцами из Беларуси (как Слуцкая) или деятельность которых была отчасти связана с Беларусью (как Мясников, Фабрициус, Фрунзе). Пусть уж остаются, поскольку есть еще люди, которые до сих пор верят, словно дети, в «романтику революции». Но чего стоят «романтические» производственные названия улиц — Базисная, Водозаборная, Коллекторная, Мелиоративная, Радиаторная, Силикатная, Стандартная, Экскаваторная, Бетонный проезд, переулки Водопроводный, Гаражный, Землемерный, МОПРа, Тиражный, Энергетический, или восемь (!) Железнодорожных переулков. Это до какой же степени надо презирать своих земляков, чтобы заставлять их жить под такими названиями? Вот тебе, минчанин, твоя «малая родина» — улица Силикатная! Или Коллекторная — имени «стока нечистот». Живи и гордись ею!

А чужая география? Есть в Минске улицы Арктическая, Амурская, Ангарская, Байкальская, Бакинская, Беломорская, Волжская, ВолгоДонская, Енисейская, Иркутская, Кубанская, Ленинградская, Пензенская, Самарская, Севастопольская, Ташкентская, Тульская, Уральская, Хабаровская...

Между прочим, в Беларуси с незапамятных времен существуют реки Припять и Неман, Ареса и Щара, Буг и Мухавец, Днепр и Двина, Сож и Свислочь, озера Нарочь и Свитязь, но улиц, названных в их честь, в Минске нет. Вот Амурская или Байкальская — пожалуйста!

А Грюнвальд? В этой битве, произошедшей 15 июля 1410 года, соединенные войска Польского королевства и Великого княжества Литовского наголову разгромили могущественный Тевтонский орден. Победа славян при Грюнвальде на века принципиально измени

ла военнополитическую ситуацию в Восточной Европе. Достаточно сказать, что 505 лет после нее, вплоть до кайзеровской оккупации 1915 года, на беларуские земли ни разу не ступала нога немецких захватчиков.

В сражении при Грюнвальде участвовали беларуские хоругви (полки) из 30 городов — Бреста, Быхова, Вильни, Витебска, Волковыска, Гродно, Дрогичина, Друцка, Заславля, Кобрина, Крево, Кременца, Кричева, Лиды, Лукомля, Медницка, Мельницка, Минска, Могилева, Мстиславля, Несвижа, Новогрудка, Орши, Ошмян, Пинска, Полоцка, Слонима, Слуцка, Трок, Чарторыйска.

Были также и русские — один полк из Смоленска. Но если открыть книгу, изданную в Москве в 2000 году — «100 великих битв», то можно узнать, что именно его усилия имели решающее значение для победы (авторы даже пишут о «трех русских полках», хотя утроение связано с ошибкой в переводе польского первоисточника). Отмечу и другое — число упоминаний воинов разных национальностей в статье о Грюнвальде в указанной книге: поляки — 26 раз, литовцы — 20, русские (в смысле — смоляне, хотя Смоленск в то время был частью ВКЛ, а не Московии) — 17, татары — 6, немцы — 4. Беларусь! — ни разу!

У поляков и литовцев с давних пор вообще царит подлинный культ Грюнвальда (политовски «Жальгирис»). У них улицы в честь этой битвы названы и ордена, спортивные команды, романы изданы, кинофильмы сняты, в школах дети с малолетства изучают.

Вот так победами нашего народа гордятся другие, тогда как многие граждане Беларуси не знают даже азов своей истории. Вместо имен национальных героев, беларуские города изобилуют улицами и памятниками, посвященными Ленину, Марксу, Энгельсу, Розе Люксембург, Кларе Цеткин, другим революционерам. Что хорошего они сделали для нашего народа? Пусть памятники им ставят на их родине — в России или Германии, или в странах, ставших благодаря им великими и процветающими, если такие найдутся. У беларусов свое славное прошлое. Одна из самых великих его страниц — Грюнвальд.

Рассуждения на данную тему можно продолжать очень долго, поэтому остановлюсь. Сказанного вполне достаточно для того, чтобы немного задуматься. Только не надо трагически заявлять о недопустимости «переписывания истории, запечатленной в названиях». Парадокс, черный юмор и настоящая беда нынешнего беларуского общества заключается в том, что значительная его часть продолжает жить чужой историей, чужой культурой, чужой идеологией. Пора с этим кончать!

6. О личных именах

(М.Н. Петров)

Беларусь уже более 16 лет является независимым суверенным государством, беларуский язык имеет статус государственного, это язык «титульной нации». Но если вы захотите дать своему сыну беларуское имя Рыгор либо Зьмщер, а дочери — Ганна или Ала1за (в честь беларуской поэтессы ПашкевичТётки), то узнаете, что таких имен нет! Есть русские имена Григорий и Дмитрий, Анна и Элоиза (хотя на самом деле они тоже не русские, и уж тем более — не славянские), есть грузинское имя Тенгиз, есть татарское имя Ахмет, есть немецкое имя Карл, есть даже французское имя Анжелика, пожалуйста, называйте ими своих детей, внуков, правнуков!

Однако назвать в Беларуси беларуское дитя беларуским именем, а тем более переписать на беларуский манер свое собственное имя — НИЗЗЗЯ ни в коем случае!!! Скандальные тетеньки из ЗАГСА беларуских имен не знают, поскольку в их справочнике, составленном еще в советские времена, таких имен нет!

Проблема личных имен — это прекрасный образец нашей культуры, на словах якобы «беларуской», но в действительности русской по форме, советской по содержанию.

В итоге сложилась трагикомическая ситуация. Если какойто беларус решит дать своему новорожденному сыну, допустим, имя Аркадзь — в честь выдающегося беларуского этнографа, географа и политика Аркадзя Смол1ча и отправится с этой целью в ЗАГС, там женщинарегистратор вытащит из стола «Справочник личных имён народов СССР» и будет, ссылаясь на него, уверенно заявлять, что можно назвать сына азербайджанским именем Файзулла, татарским именем Ментемир, еврейским именем Моисей, а вот Аркадзем — ни в коем случае, потому что такого имени в этом справочнике нет (как нет там и всех других беларуских имён).

Зато имеется замечательное русское имя Аркадий, которое, по мнению сотрудниц упомянутого учреждения (мужчины там не работают), побеларуски следует писать «Аркадзш». В действительности же оно греческое (то есть, не русское и не славянское), означает жителя одного из районов Эллады — солнечной Аркадии! А превращение имени «Аркадзь» в «Аркадзш» является подлинным триумфом невежества в области беларуского языка.

Я уж не говорю о таких беларуских именах как Язеп, Кастусь или, скажем, Яух1м. Вам с пеной у рта станут доказывать, что Язеп — это Исаак, Кастусь — Константин, а Яух1м, конечно же, Ефим.

Для большей убедительности перечислю еще несколько десятков прекрасных беларуских имен, отсутствующих в справочнике:

Алесь, Анатоль, Антось, Апанас, Ауген, Багрым, Братслау, Baci/ib, Вацлау, Bimaym, Генадзъ, Зъмщер, Зянон, Карусь, Лаурын, Лукаш, Лявон, Марка, М1кола, Mixacb, ПШп, Радз1м, Сымон, Хвёдар, Юрка, Якуб, Янка, Ясь, Яуген...

Алеся, Алёна, Аугшьня, Волъга, Галька, Ганна, Зарына, Зоська, Звонка, Лкщыя, Мальвша, Minima, Надзея, Наста, Паулша, Стэфашя, Храсцта, Янша...

После этого остается лишь удивляться тому, что армяне почемуто называют своих сыновей именем Ованес, но не Иван, а латыши — Петерис вместо простого и понятного Петр.

Между тем, проблема личных имен не столь проста, как это кажется многим нашим современникам, по уши погрязшим в материализме самого вульгарного толка и категорически не желающим думать о скрытой сути всех вещей. Чтобы много не рассуждать по этому поводу, ограничусь всего одной цитатой из работы православного русского философа Павла Флоренского «Об Имени Божием», написанной в 1921 году. В ней он, в частности, утверждал:

«Имя — это материализация, сгусток благодатных или оккультных сил, мистический корень, которым человек связан с иными мирами. И поэтому имя — самый больной, самый чувствительный член человека. Но мало того. Имя есть сама мистическая личность человека, его трансцендентальный субъект... По своему происхождению имя — небесно... В особенности — имена, принадлежащие великим богам, теофорные, т.е. богоносные имена, несущие с собой благодать, преобразующие их носителей, влекущие их по особым путям, кующие их судьбы, охраняющие и ограждающие их».

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН