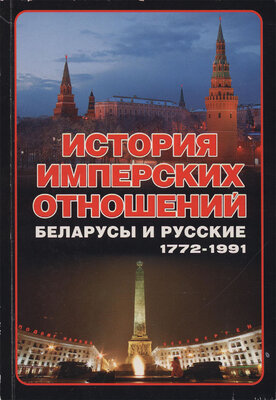

История имперских отношений

беларусы и русские, 1772— 1991 гг.

Анатоль Тарас

Выдавец: Выдавец A. М. Вараксін

Памер: 608с.

Мінск 2008

В этом фрагменте Никитин привел на тюркском языке некоторые деликатные подробности: «хочешь с хозяйкой иметь близкую связь — даешь два шителя, не хочешь — даешь один шитель».

Свои записки он закончил весьма характерной благодарственной молитвой: «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного и Иисуса Духа Божия. Аллах велик»... В подлиннике дословно сказано: «Бисмилля Рахман Рахим. Иса Рух Уалло. Аллах акбар. Аллах керим»*.

В средневековой Московии существовали одновременно несколько языков. Вопервых, общеславянский «койне» — язык княжескобоярской знати и чиновников (дьяков). Вовторых, староболгарский язык — язык христианских текстов. Втретьих, народные языки туземцев (финские). Вчетвертых, тюркские языки — средство «межнационального общения» и язык исламского компонента религии. Вся эта смесь и послужила основой для нынешнего русского языка, совпадающего своей базовой лексикой** с другими славянскими языками не более чем на 30—35%. Напротив, базовая лексика славянских языков, в том числе беларуского и украинского, совпадает между собой на 70—80% .

■ О

Сегодня российские лингвисты в своем большинстве сводят истоки современного русского языка только к двум составляющим:

* Никитин совершил свое путешествие в 1466—1472 гг. В Твери тогда правил великий князь Михаил Борисович, в Москве — великий князь Иван III. В то время общей для Московии и Орды была религия, являвшаяся гибридом христианства и ислама (верующие равно почитали Иисуса и Магомета). Процесс их разделения начался с момента «стояния на Угре» (1480 г.) и завершился к 1589 г. (при царе Федоре I).

** Базовая лексика — около 5000 слов и лексических выражений. Попутно надо отметить, что беларуский язык испытал заметное влияние немецкого языка. В словарях народных говоров западной и центральной Беларуси XIX века слова немецкого происхождения составляют от четверти до трети лексики. Этот вопрос подробно рассмотрен в книге Валентины Выхоты «Нямецкабеларускы моуныя паралел!» (Мн., 1999). —Прим. Ред.

к народному языку России (как уже сказано, отнюдь не славянскому, а славянофинскому койне, с большим тюркским влиянием) и древнему болгарскому (он же «церковнославянский»),

В качестве третьего языка можно указать современный литературный русский язык, — искусственное кабинетное изобретение, своего рода «эсперанто» на основе двух указанных выше источников (на этом «эсперанто» написана данная статья, а вы ее читаете).

Почему нынешний русский язык больше похож на болгарский язык, чем на беларуский и украинский? (Хотя в одну языковую группу с русским относят почемуто именно их, а не болгарский и не сербский.) Это кажется странным, ведь Россия не граничит с Болгарией, но соседка с Беларусью и Украиной, в чьих исконных языках нет болгарского влияния, а если его иногда находят сегодня, то оно привнесено в более поздние времена русскими завоевателями.

В томто и дело, что в Московии коренных славян никогда не было (кроме немногочисленных выходцев из Киевской земли в XII—XIV веках). Поэтому усвоение туземцами Московии славянского языка шло через религию, которая опиралась на болгарские тексты. Туземцы Владимира, Суздаля, Москвы, Костромы, Тулы, Рязани, Мурома, Вятки и прочих финских земель усваивали славянский язык через болгарский язык церковных книг. Именно потому небольшое славянское содержание «базы» русского языка (около 30—35% лексики) является общим болгарскому языку.

В Беларуси и Украине ситуация была иной: здесь местное население (балтославянское в Беларуси, сарматославянское в Украине) само выработало свои славянские говоры, которые не позволили внедряться болгарской лексике из православных книг.

Есть три факта, которые прячут все российские лингвисты, хотя шила в мешке все равно не утаить. Они таковы:

1) до начала XVIII века язык Московии никто в Европе не называл русским, а только московским, или московитским;

2) русским языком до той поры называли украинский язык;

3) московитский язык до XVHI века европейские лингвисты (в том числе из славянских стран) относили к финским говорам.

Конечно, сегодня все уже не так: власти Российской империи оказали огромное влияние на лингвистическую науку, поставив ей задачу придания московскому языку «славянского статуса». Реформа московского языка, осуществленная в XVIII веке Ф. Прокоповичем, М.В. Ломоносовым и А.П. Сумароковым ставила целью именно усиление его слабых славянских черт. Однако даже через сто с лишним лет после Ломоносова, умершего в 1765 году, известный польский славист Ежи Лещинский заявлял:

«Прусский язык имеет намного больше оснований считаться славянским, чем великорусский, у которого с польским языком и другими славянскими гораздо меньше общего, чем даже у западнобалтского прусского языка».

Напомню, что наименование государства «Россия» официально ввел только Петр I между 1713 и 1721 годами — вместо прежнего названия «Московия». Царьреформатор не только насильно брил бороды князьям и боярам, не только запретил женщинам закрывать лицо платком (чадрой) на азиатский манер и ликвидировал гаремы (терема), но и в поездках по Европе добивался от картографов, чтобы на картах его владение отныне называли Россией. Заодно он просил, убедительно подкрепляя просьбы деньгами, перенести на картах границу Европы от восточных рубежей Литвы до Урала и нижнего течения Волги.

Раньше все создатели славянских грамматик четко разграничивали русский язык (украинский) и московский, не причисляя московский язык к семье славянских языков, ибо он был скуден на славянскую лексику. Как пишет российский лингвист И.С. Улуханов в работе «Разговорная речь Древней Руси» (см. журнал «Русская речь», 1972, № 5), набор славянизмов в живом языке народа Московии расширялся очень медленно. Записи устной речи московитов, произведенные иностранцами в XVI—XVII веках, включают только некоторые славянизмы на фоне основной массы местной финской и тюркской лексики.

Так, в «Парижском словаре московитов» (1586 год) во ВСЕМ СЛОВАРЕ языка московитов имеются, как отмечает Улуханов, лишь два славянских слова — «владыка» и «злат»! В дневникесловаре англичанина Ричарда Джемса (161819 гг.) есть 16 славянских слов («благо», «блажить», «бранить», «воскресенье», «воскреснуть», «враг», «время», «ладья», «немощь», «пещера», «помощь», «праздникъ», «прапоръ», «разробление», «сладкий», «храмъ»). В книге «Грамматика языка московитов» немца В. Лудольфа (1696 год) — их уже 41 (причем некоторые с типично финским «оканьем» в приставках, типа «розсуждать»). Вся прочая устная лексика московитов в этих трех разговорниках — финская и тюркская!

Так что у лингвистов XVI—XVII веков действительно не было оснований считать этот язык «славянским языком», ведь именно устная речь народа является в данном случае критерием. Разговорный язык жителей Московии потому и не считался славянским, что крестьяне, составлявшие абсолютное большинство населения, говорили на своих финских наречиях.

Вот характерный пример: русского языка не знал мордвин Иван Богдашков по прозвищу «Сусанин» из Костромского уезда, а его

родня, подавая в 1619 году челобитную Ксении Ивановне, матери царя Михаила Романова, платила толмачу за перевод с финского костромского наречия на «государев» язык (т.е. на славянский «койне» знати). Забавно, что сегодня мордовская Кострома считается в России как бы «эталоном русскости» (даже рокгруппа есть, поющая старинные мордовские песни, переведенные на русский язык, с типично финским завыванием женщин, выдаваемым за «славянское»). Но всего два столетия назад никто в Костромском крае порусски не говорил.

Тот факт, что Московская церковь вещала на староболгарском языке (а дьяки писали на нем грамоты и прочие документы), в этом плане ничего не значит, так как вся Европа тогда в соборах говорила на латыни и вела делопроизводство на латинском языке, хотя ни один народ на этом языке уже давно не говорил. Напомню заодно, что после Люблинской унии 1569 года, когда беларусы создали вместе с поляками конфедеративное государство — Республику (попольски Речь Посполитую), ВКЛ сохранило своим государственным языком литвинский (то есть, беларуский), а Польша ввела в качестве государственного латинский язык. Но это вовсе не значит, что народный язык поляков — латынь. Точно так же русский язык не был народным в Московии вплоть до того сравнительно недавнего времени, когда российские деревни его наконец выучили.

Вот еще пример: по сей день во многих деревнях Смоленской, Курской и Брянской областей, входивших когдато в состав ВКЛ, никто не «окает» на финский манер (как в Рязани или Костроме), а говорят на том же языке, на котором говорят селяне Витебщины и Минщины. Любой лингвист мог бы сделать вывод, что в этих областях живет беларуское население. Но, исполняя политический заказ, российские лингвисты относят их население к тем «окающим» восточным соседям, которые во времена Лудольфа знали всего лишь 41 славянское слово, да и то не во всех деревнях.

Улуханов пишет, что, говоря о существовании у московитов двух языков — славянского (церковного болгарского) и московитского, Лудольф сообщил в «Грамматике языка московитов» следующую подробность:

«Чем более ученым ктонибудь хочет казаться, тем больше примешивает он славянских выражений к своей речи или в своих писаниях, хотя некоторые и посмеиваются над теми, кто злоупотребляет славянским языком в обычной речи».

Что же это за «славянский язык», если людей смешит употребление славянских слов вместо финских и тюркских? Такого никогда не было в Литве (Беларуси). Наоборот, здесь никто не понял бы того,

кто строил фразы, используя вместо славянской лексики финскую или тюркскую.

Проблема такого «двуязычия» изза отсутствия в России народной славянской основы всегда преследовала создателей литературного русского языка. Сначала он назывался московским, затем российским. Однако после захвата Россией в 1772—1795 годах ВКЛ и Западной Украины пришлось его менять на «великорусское наречие русского языка».

Именно так русский язык фигурировал в 1840е годы в названии словаря Владимира Даля: «Толковый словарь великорусского наречия русского языка». Даль разделял русский язык на три наречия — беларуское, украинское и российское. Но позже российские лингвисты специально изменили это название на «Толковый словарь живого русского языка», хотя труд под таким названием Даль в типографию никогда не сдавал.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН