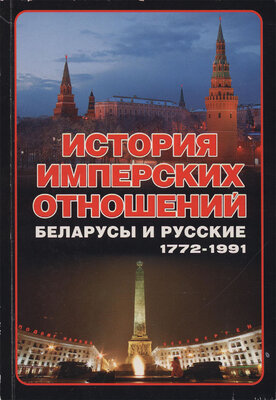

История имперских отношений

беларусы и русские, 1772— 1991 гг.

Анатоль Тарас

Выдавец: Выдавец A. М. Вараксін

Памер: 608с.

Мінск 2008

■ О

Итак, формирование русского и беларуского языков — автономные процессы, не связанные между собой. Беларуский язык вовсе не «отпочкование» от языка Московии, как это бездоказательно утверждают российские идеологи. Он сформировался задолго до появления Москвы, и никакого отношения к восточному соседу не имеет.

Исторически беларуский язык — это язык западных балтов (ятвягов, дайнова, лютвы, пруссов, Мазуров). В Польше в период до союза с Мазовией (когда ляхи жили вокруг Кракова) язык был кристально чистым славянским. Союз с Мазовией создал новый этнос: ляхи смешались с мазурами, и появился польский народ с его пшекающим языком.

Точно так же в Литве был «дзэкающий», «гэкающий», «цэкающий», «акающий» западнобалтский язык ятвягов (позже литвинов), который сегодня некоторые историки именуют «древнебеларуским» (на нем написаны Статуты и Метрика ВКЛ), хотя он тогда именовался «литовским языком». Средневековые слависты Чехии, Польши и Германии относили литовский язык к семье славянских языков, а при издании Статута ВКЛ в переводе на польский язык в издательстве Мамоничев (1614, 1619, 1623 гг.) и королевским издателем П. Элертом (1648 год) указывалось, что это перевод с литовского языка, а не с языка «беларуского».

Великий польский поэт беларуского происхождения Адам Мицкевич два века назад сказал о беларуском языке:

«На беларускай мове, якую называюць русшскай альбо лкоускарусшскай, таксама размауляе каля дзесящ мшьёнау чалавек; гэта самая багатая i самая чыстая гаворка, яна узьшкла дауно i выдатна распрацавана. У перыяд незалежнасщ Лпвы вял!к!я княз! карыстал!ся ёю для сваей дыпламатычнай nepanicKi.

Мова велжарусау, на якой гаворыць амаль гэтулыб ж чалавек (трэба выключыць адсюль ф! искамаскоусю дыялект, яю модна ад яе адрозшваецца), вылучаецца багаццем i чысцшёй, але у ёй няма Hi цудоунай прастаты беларускай мовы, Hi гарманi4nacui i музычнасщ маларускай»...

Прекрасно сказано, и ничего добавить к этим словам не могу, кроме как обратить внимание читателя: Мицкевич язык России назвал «финскомосковским диалектом».

Ну и как на фоне всего сказанного выглядит миф о том, что у беларусов и русских «один и тот же язык»?

4. Разный уклад быта

В XV—XVII веках знатные и богатые беларусы имели обычай отправлять своих детей учиться в европейские университеты, брили бороды, носили европейскую одежду и обувь, использовали за едой вилки, а укладом повседневной жизни мало отличались от Запада.

Московиты в этом плане являли собой нечто ВОСТОЧНОЕ, порожденное традициями Орды. Поэтому не удивляет, например, такой эпизод (о нем рассказывает Александр Бушков в книге «Россия, которой не было»). Однажды, когда литовское посольство приехало в Москву, митрополит Московский подивился их одежде и попросил себе. Получив, он долго вертел ее так и сяк, а потом яростно дырявил ножницами как «бесовскую». Если московский церковный владыка злобно рвет одежду беларуса — одно только это красноречиво говорит о фундаментальных различиях в укладе жизни двух народов.

Но более убедительным мне кажется тот факт, что женщины Московии красили свои лица — ничего подобного в тогдашней Литве (Беларуси), Польше и вообще в Европе не было.

Джайлс Флетчер (ок. 1549—1611) побывал в Московии в качестве посла в 1588—89 гг. Он написал книгу «О государстве русском», изданную в Англии в 1591 г. Вот некоторые извлечения из нее (по русскому переводу 1905 г.).

«Глава 28. О домашней жизни и свойствах русского народа

...Они большей частью роста высокого и очень полны, почитая за красоту быть толстыми и дородными, и вместе с тем стараясь отпускать и растить длинную и окладистую бороду.

...Женщины, стараясь скрыть дурной цвет лица, румянятся так много, что каждый может заметить. Однако там никто не обращает на это внимания, потому что таков у них обычай, который не только вполне нравится мужьям, но даже сами они позволяют своим женам и дочерям покупать белила и румяна для крашения лица и радуются, что из страшных женщин они превращаются в красивых кукол...

Сверх рубахи (изукрашенной шитьем, потому что летом они дома носят ее одну) надевается зипун, или легкая шелковая одежда, длиною до колен, которая застегивается спереди, и потом кафтан, или узкое застегнутое платье с персидским кушаком, на котором вешают ножи и ложку..

Сапоги..., с заправленными в них онучками (вместо носков), делаются из персидской кожи, называемой сафьян, и вышиваются жемчугом...

...Благородные женщины (называемые женами боярскими) носят на голове тафтяную повязку (обыкновенно красную), а сверх нее шлык. ...Сверх этого шлыка надевают шапку (в виде головного убора, из золотой парчи), называемую шапкой земскою, с богатою меховою опушкою... Летом часто надевают покрывало из тонкого белого полотна или батиста, завязываемое у подбородка, с двумя длинными висящими кистями.

.. .Что касается до мужиков и жен их, то они одеваются очень бедно: мужчина ходит в однорядке или широком платье, которое спускается до самых пят и подпоясано кушаком, из грубого белого или синего сукна, с надетою под ним шубою или длинным меховым или овчинным камзолом, в меховой шапке и в сапогах. У мужиков победнее однорядки из коровьей шкуры. Так одеваются они зимою. Летом обыкновенно не носят они ничего, кроме рубахи на теле и сапог на ногах»*.

■ о.

Ян Янсен Стрюйс — голландский мореплаватель и путешественник, побывавший в Московии в 1668—69 гг. Вот что он писал:

«Москвитянин надевает на себя два или три очень широких полукафтанья... Хотя все эти три части одежды очень широки, но московит, по небрежности или по привычке, не носит пояса, почему, может быть, он и зябнет скорее, чего не было бы в том случае, если бы одежда прилегала к телу... Головной убор их неодинаков: летом — серая шапка, а зимою сия последняя — с подбивкой более или менее богатой, смотря по знатности.

Женская одежда почти не отличается от мужской; она так же длинна и сшита из материи, соответствующей положению особ. Головной убор тоже такой; на волосы, развевающиеся, как у мужчин, надевается шапка.

От мужчин отличаешь девушек только по тому, что они без бороды. да кожа на лице у них не так груба. У девушек старше 10 лет волосы позади головы завязаны вокруг. У девочек ранее 10 лет волосы подстригаются, как у мальчиков, исключая локонов, которые оставляют у них с каждой стороны так ловко, что не знаешь, какого по

* Флетчер Дж. О государстве русском. /В книге «Россия XVI века. Воспоминания иностранцев». Смоленск, 2003, с. 146—150.

ла /подросток/, пока не взглянешь на уши, в которые у девочек, подобно серьгам, вдевают большие кольца.

...Обувь мужиков из лыка, из коры деревьев /т.е. лапти — В.Д./

Хотя женщины обыкновенно очень белы, и кожа на лице у них очень гладкая, всетаки они почти все румянятся или вернее натираются аляповато белилами...

...Со дня брака жены живут почти в заключении; они лишены всякой свободы. Обыкновенное их занятие — шитье, вышиванье и тому подобные работы в отдаленной комнате, из которой они лишь весьма редко выходят»*.

■ о

Адам Олеарий (ок. 1599—1671) — преподаватель Лейпцигского университета, математик, физик и историк, антиквар и библиотекарь на службе у герцога Гольштейнского. Дважды участвовал в гольштейнском посольстве в Московию: в 1633—34 и в 1635—39 гг. В 1647 году опубликовал свои записки о путешествиях в Московию, которые являются одним из самых обстоятельных и полных сочинений иностранцев о московитах.

«Мужчины..., большею частью, рослые, толстые и крепкие люди.... Они очень почитают длинные бороды и толстые животы, и те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почетом...

Усы у них свисают низко надо ртом. Волосы на голове только их попы или священники носят длинные, свешивающиеся на плечи; у других они коротко острижены. Вельможи даже дают сбривать эти волосы, полагая в этом красоту...

Женщины среднего роста, в общем, красиво сложены, нежны лицом и телом, но в городах они все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто ктонибудь пригоршнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы...

Женщины скручивают свои волосы под шапками, взрослые же девицы оставляют их сплетенными в косу на спине, привязывая при этом внизу косы красную шелковую кисть.

У детей моложе 10 лет — как девочек, так и мальчиков — они стригут головы и оставляют только с обеих сторон длинные свисающие локоны. Чтобы отличить девочек, они продевают им большие серебряные или медные серьги в уши...

На сорочку и штаны они надевают узкие одеяния вроде наших камзолов, только длинные, до колен и с длинными рукавами, которые перед кистью руки собираются в складки; сзади у шеи у них воротник в четверть локтя длиною и шириною; он снизу бархатный,

* Путешествие по России голландца Стрюйса. «Тверская старина», 2004, № 25, с. 105142.

а у знатнейших из золотой парчи: выступая над остальными одеждами, он подымается вверх на затылке. Это одеяние они называют «кафтаном».

Поверх кафтана некоторые носят еще другое одеяние, которое доходит до икр или спускается ниже их и называется «ферязью»... Над всем этим у них длинные одеяния, спускающиеся до ног; таковые они надевают, когда выходят на улицу...

На головы все они надевают шапки. У князей и бояр или государственных советников во время публичных заседаний надеты шапки из черного лисьего или собольего меха, длиною с локоть... У простых граждан летом шапки из белого войлока, а зимою из сукна, подбитые простым мехом.

...У женщин, в особенности у девушек, башмаки с очень высокими каблуками: у иных в четверть локтя длиною; эти каблуки сзади, по всему нижнему краю, подбиты тонкими гвоздиками. В таких башмаках они не могут много бегать, так как передняя часть башмака с пальцами ног едва доходит до земли.

Женские костюмы подобны мужским; лишь верхние одеяния шире, хотя из того же сукна. У богатых женщин костюмы спереди до низу окаймлены позументами и другими золотыми шнурами, у иных же украшены тесемками и кистями, а иногда большими серебряными и оловянными пуговицами. Рукава вверху не пришиты вполне, так что они могут просовывать руки и давать рукавам свисать. Однако они не носят кафтанов и — еще того менее — четырехугольных, поднимающихся на шее воротников. Рукава их сорочек в 6, 8, 10 локтей, — а если они из светлого каттуна, — то и более еще того длиною, но узки; надевая их, они их собирают в мелкие складки.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН