Перажыткі старажытнага светасузірання ў беларусаў

Этнаграфічны нарыс

Выдавец: Беларусь

Памер: 193с.

Мінск 1995

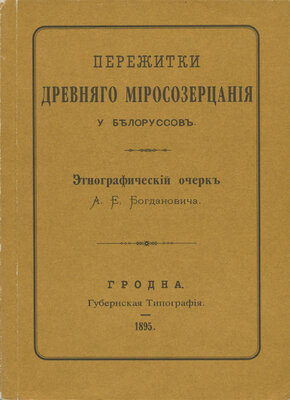

ПЕРЕЖИТКИ

ДРЕВНЯГО МІРОСОЗЕРЦАНІЯ

У БЪЛОРУССОВЪ

Этнографическій очеркъ

^Д. ^. рогдановича.

Г Р О Д Н А.

Губернская Типографія.

1895.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Отъ автора.................................I —III.

Введеніе........................................... 1

I. Пережитки фетишизма............... 13

II. Пережитки анимизма............... 45

III. Пережитки олицетвореній .... 59

IV. Пережитки солнечнаго культа ... 80

V. Олицетвореніе зла...........................127

VI. Сообщники нечистой силы .... 133

Способы лѣченія, основанные на суевѣрныхъ представленіяхъ, и колдовство . 154

VIII. Разныя мелкія суевѣрія .... 171

Краткій предметный указатель . . 181

ОТЪ АВТОРА.

Первоначально настоящій очеркъ былъ помѣщенъ въ Научномъ Обозрѣніи за 1894 годъ; здѣсь онъ является въ значительно дополненномъ видѣ. Этнографическіе матеріалы, вошедшіе въ него, собраны, главнымъ образомъ, въ центральной Бѣлоруссіи —въ уѣздахъ: Борисовскомъ, Игуменскомъ, Минскомъ, Слуцкомъ и Новогрудскомъ Минской губерніи, Сѣнновскомъ и Оршанскомъ — Могилевской и Лепельскомъ — Витебской. Приводимые здѣсь пережитки древняго міросозерцанія и быта, въ большинствѣ случаевъ, общи всей этой мѣстности. Это особенно относится къ пережиткамъ міросозерцанія, къ суевѣрнымъ воззрѣніямъ на внѣшній міръ и природу человѣка, къ разнымъ повѣріямъ и предразсудкамъ: они почти всюду въ этомъ районѣ сохраняются въ однѣхъ и тѣхъ же формахъ. Пережитки древняго быта, застывшіе въ формѣ различныхъ обрядовъ и обычаевъ, болѣе измѣнчивы: нѣкоторые изъ нихъ свойственны только какой нибудь одной мѣстности; другіе распро

страняются шире и иногда на значительную округу; третьи охватываютъ всю Бѣлоруссію и даже выходятъ за предѣлы ея. Самые распространенные изънихъ, оставаясь въ своей сущности, въ основѣ, одинаковыми или сходными, въ частностяхъ, смотря по мѣстности, болѣе или менѣе видоизмѣняются. Въ нашемъ очеркѣ мы касались обрядовъ постольку, поскольку въ нихъ замѣтно было отраженіе древняго міросозерцанія, и если описывали обрядъ, обычай, воззрѣніе, повѣріе, то старались, по мѣрѣ возможности, описывать его типично, внося въ описаніе всѣ извѣстныя намъ характерныя особенности. Разумѣется, что это возможно было сдѣлать только въ такомъ случаѣ, когда въ нашемъ распоряженіи было нѣсколько записей одного и того же пережитка, когда мы его наблюдали въ разныхъ мѣстностяхъ. Тѣ же обряды, обычаи, повѣрія и суевѣрія, которые намъ встрѣчались только въ какойнибудь одной мѣстности, мы отмѣчаемъ указаніемъ на эту мѣстность. Это, конечно, не значитъ, что они свойственны только этой мѣстности; можетъ быть они «бытуютъ» и въ другихъ мѣстахъ Бѣлоруссіи, но мы не имѣли случая или возможности наблюдать ихъ. Большинство заговоровъ, приводимыхъ здѣсь, записаны въ одной знахарской семьѣ, гдѣ они, передавались изъ поколѣнія въ поколѣніе, составляя, такъ сказать, фамильную собственность.

Ill

Всѣ записи матеріаловъ сдѣланые лично авторомъ; наблюденія производились и накоплялись имъ исподоволь, такъ какъ авторъ, будучи уроженцемъ Бѣлоруссіи, нѣкогда самъ переживалъ описанные имъ пережитки; а затѣмъ, живя подолгу въ разныхъ мѣстностяхъ Бѣлоруссіи и будучи по своимъ служебнымъ занятіямъ близко поставленъ къ народу, имѣлъ возможность пополнять свои наблюденія.

Для выясненія и освѣщенія нашихъ матеріаловъ, мы пользовались, главнымъ образомъ, слѣдующими сочиненіями: Спенсеръ: Основан. Соціологіи, Тэйлоръ: Первобытн. культура, Бокль: Истор. цивилиз. въ Англіи, и статьею Л. Мечникова: Культурное значеніе демонизма (Дѣло, 1879 г.). Мы не пытались все объяснить въ приводимыхъ матеріалахъ; мы заботились болѣе всего о полнотѣ записей; но предназначая первоначально нашу работу для общей печати, мы не считали возможнымъ выпустить одни сырые матеріалы, безъ всякаго объясненія ихъ и освѣщенія.

А. Б.

ВВЕДЕНІЕ.

Бѣлорусскіе крестьяне, истолковывая по своему выраженіе „западный край", —выраженіе чуждое бѣлорусской рѣчи, —передаютъ его словами „запАдлый край", т. е заброшенный, захудалый. Хотя съ филологической точки зрѣнія можно многое возразить противъ такого вольнаго перевода, но дѣйствительность его оправдываетъ. И жизнь бѣлорусса, и его творческая дѣятельность рѣзко отмѣчены печатью неразвитости, отсталости, забитости. Именно „запАдлый край", „запАдлый" народъ...

Взять хотя бы бѣлорусскія пѣсни, это общепризнанное зеркало народной души. И онѣ свидѣтельствуютъ о той же „запАдлости“. Пѣсенъ у бѣлоруссовъ довольно много, но содержаніе ихъ очень бѣдно, очень однообразно. Особеннымь однообразіемъ отличаются тѣ изъ нихъ, которыя посвящены изображенію горькой доли замужней женщины. А пѣсенъ этого рода большинство: онѣ заполняютъ, нимало не преувеличивая, двѣ трети всего пѣсеннаго матеріала. Это безконечныя варіаціи на тему о побояхъ мужа, свекра, о преслѣдованіяхъ

2

свекрови, злобѣ золовокъ; къ этому господствующему мотиву присоединяется тоска по родуплемени и изрѣдка чувство ревности или мести къ злой разлучницѣ. Но вы не встрѣтите въ нихъ выраженія болѣе сложныхъ или болѣе тонкихъ чувствъ. Нѣтъ въ нихъ и помина о томъ разнообразномъ проявленіи нѣжной любви, которая такъ разлита въ малорусскихъ пѣсняхъ. Напротивъ, въ средѣ бѣлоруссовъ обращается множество пѣсенъ и припѣвокъ самаго безстыднаго содержанія. Ихъ распѣваетъ старъ и младъ, мужскій и женскій полъ, —распѣваетъ, не стѣсняясь, какъ нѣчто совершенно обыкновенное. Впрочемъ, къ чести бѣлоруссовъ нужно сказать, что эти остатки пріапическихъ культовъ свидѣтельствуютъ не о развращенности нравовъ, а скорѣе о крайней грубости ихъ. Въ пѣсняхъ же обрядовыхъ и бытоваго содержанія нѣтъ того могучаго лиризма, свидѣтельствующаго о силѣ и свѣжести чувства, который такъ выгодно отличаетъ великорусскую пѣсню; почти всѣ онѣ блѣдны, отрывочны, невыдержаны, отзываются какойто пришибленностью творчества, духовной бѣдностью. Форма ихъ неизящна, мало выразительна, топорной работы, какъ говорится,— и въ этомъ отношеніи вполнѣ соотвѣтствуетъ содержанію. Мелодіи ихъ, повидимому, еще бѣднѣе содержанія: въ Бѣлоруссіи часто цѣлый отдѣлъ пѣсенъ поется на одинъ мотивъ. Мотивы же построены по такъ называемой китайской гаммѣ,—(жъ полутоновъ; и кромѣ того —лишены подголосковъ, тоесть при хоровомъ исполненіи поются въ унисонъ, не образуя гармоніи. Веселые напѣвы сравнительно рѣдки; большинство же до

3

послѣдней степени однообразнозаунывны, такъ что наводятъ щемящую тоску даже и на привычнаго слушателя. Былинная поэзія совершенно отсутствуетъ. Бѣлоруссъ или вовсе не принималъ участія въ созданіи того цикла эпическихъ образовъ, къ которому принадлежатъ старшіе и младшіе богатыри кіевскаго періода, или если и принималъ, то совершенно забылъ о существованіи своихъ дѣтищъ. Также нѣтъ въ Бѣлоруссіи ничего соотвѣтствующаго украинскимъ казацкимъ думамъ.

Бѣлорусскія сказки опять таки, хотя и многочисленны, но какъ и пѣсни, бѣдны по содержанію: одна повторяетъ другую. Фабула ихъ, въ большинствѣ случаевъ, крайне незамысловата, изображаемыя чувства чрезвычайно просты, воззрѣнія на внѣшній міръ очень наивны.

Обряды, сопровождающіе жизнь бѣлорусса отъ колыбели до могилы, —эти окаменѣлости прошлой дѣйствительности,—или крайне дики съ точки зрѣнія цивилизованнаго человѣка, или грубо фетишистичны. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ они свидѣтельствуютъ о сравнительно невысокомъ уровнѣ умственнаго развитія.

Объ этомъ также свидѣтельствуетъ лучшее мѣрило духовнаго развитія народа —его языкъ. Какъ извѣстно, большее или меньшее развитіе языка соотвѣтствуетъ большему или меньшему интеллектуальному развитію, потому что, если возникаютъ въ сознаніи человѣка понятія, идеи, образы, —вслѣдъ за тѣмъ неизбѣжно является потребность выраженія ихъ въ словѣ. Отсю

4

да языкъ, подобно зеркалу, отражаетъ тѣ душевныя движенія, которыя испыталъ народъ на пути своего развитія, высоту выработанной имъ культуры, высоту полета его мысли, степень ея отвлеченности и пр. Но бѣлорусскій языкъ, прежде всего, небогатъ словами. Нѣкоторая часть ихъ заимствована изъ польскаго языка, а въ послѣднее время, между молодымъ поколѣніемъ, довольно широко входятъ въ обращеніе русскія слова. Онъ также бѣденъ формами выраженій и формами рѣчи; такъ напримѣръ, въ немъ нѣтъ причастныхъ формъ, исключая дѣепричастія прошедшаго времени. Онъ гораздо бѣднѣе словами для обозначенія отвлеченныхъ понятій, чѣмъ великорусскій народный языкъ, и даже уступаетъ въ этомъ отношеніи малорусскому. Онъ также не обладаетъ гибкостью, силой и выразительностью перваго и мягкостью, благозвучностью послѣдняго. Словъ, соотвѣтствующихъ русскимъ существительнымъ съ окончаніемъ на іе, ость и есть, въ немъ чрезвычайно мало; заимствованныя же изъ русскаго языка обращаются только среди грамотниковъ, побывавшихъ въ школѣ или въ военнной службѣ, а въ среду стараго поколѣнія, а также въ деревни, отдаленныя отъ школы и, слѣдовательно, лишенныя ея просвѣтительнаго вліянія, проникаютъ весьма мало или даже совсѣмъ не проникаютъ.

Среди бѣлоруссовъ почти не сохранилось историческихъ сказаній, такъ какъ этотъ народъ нѣсколько вѣковъ не жилъ исторической жизнью. Отсюда понятно, что въ немъ заглохло и національное самосознаніе. Только въ послѣднее время оно начинаетъ

5

пробуждаться: подъ живительнымъ вліяніемъ школы и церкви въ бѣлоруссахъ возраждается сознаніе о своей принадлежности къ великому русскому племени. Но даже и теперь есть немало бѣлоруссовъ, которые подъ словомъ „русскіе11 разумѣютъ старовѣровъ, издавна живущихъ въ Западномъ краѣ. А если вы къ такимъ бѣлоруссамъ обратитесь съ вопросомъ —кто они такіе въ смыслѣ національности, то очень многіе вамъ только и могутъ сказать, что они „тутэйшіе", т. е. здѣшніе, или что они мужики, словно бы это ихъ національное отличіе или словно бы только однимъ бѣлоруссамъ и свойственно быть мужиками. И къ вашему заявленію, что они русскіе или бѣлоруссы, они отнесутся довольно скептически: называй, дескать, какъ хочешь... Только въ отношеніи трудолюбія бѣлоруссъ не уступитъ ни великоруссу, ни малоруссу, а по выносливости превосходитъ того и другого. Но этого, конечно, мало,—и справедливость требуетъ поставить бѣлорусса по типу душевнаго развитія ниже его братьевъ изъ великой русской семьи.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН