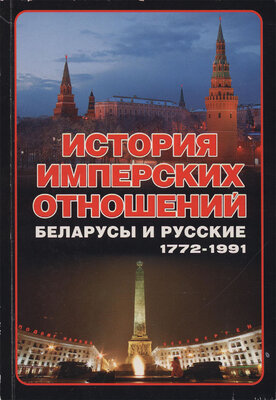

История имперских отношений

беларусы и русские, 1772— 1991 гг.

Анатоль Тарас

Выдавец: Выдавец A. М. Вараксін

Памер: 608с.

Мінск 2008

«Какими бы широкими ни были возможности словообразования на базе собственного лексического материала, они все же не могут полностью обеспечить и удовлетворить стремительно возрастающую потребность общества в новых словах. Поэтому беларуский язык обращается за помощью к русскому, заимствуя из него необходимые слова, которые в силу тех или иных причин не могут быть созданы на базе собственных языковых средств».

Точку зрения Круковского разделяет другой беларуский советский языковед Ф. Янковский: «Заимствование является необходимостью только тогда, когда в языке нет соответствующего слова». /Выделено нами — С.С./

Отложим пока рассмотрение слов интернационального происхождения и обратим особое внимание на то, что лишь весьма незначительное число заимствований из русского языка, бытующих в современном беларуском языке, можно отнести к словам, которые подтверждали бы, что они пришли в беларуский язык, как специфически русские и «совершенно новые советскорусские выражения», что они являют собой «источник усовершенствования беларуского языка», что они именно те слова, которые «не могли быть созданы на базе собственных языковых средств».

В основном же русицизмы внедряются в беларуский язык в тех случаях, когда русифицируемые беларуские слова имеет совсем другие корни, нежели соответствующие им русские. Это вопервых. Вовторых, когда беларуские слова и соответствующие им русские хотя и имеют общие корни, но рознятся своей структурой, то есть этимологическим строением; втретьих, когда беларуские и русские слова с общими корнями и общим этимологическим строением рознятся семантически. Во всех трех случаях беларуские слова, которые теми или иными элементами отличаются от русских, механически выбрасываются из словарного запаса беларуского языка и столь же механически заменяются русскими.

...В свете всего сказанного ответ на вопрос, какова конечная цель языковой политики Советского Союза, становится однозначным. Эту цель назвал все тот же Н.Круковский:

«Сближение беларуского и русского языков уже зашло настолько далеко, что начинает образовываться пласт новых общих слов, которые являются началом нового, грядущего лексического единства».

По вполне понятным причинам Круковский «забыл» добавить, что это «грядущее лексическое единство» основывается исключительно на базе русского языка, а не за счет взаимовлияний, взаимодействия всех языков Советского Союза. На практике только нерус

ские языки вынуждены «развиваться», «совершенствоваться», «обогащаться», опираясь на язык великого русского народа, Ему же нет нужды «обогащаться» за чей бы то ни было счет!

Тем, кто незнаком со всеми аспектами политической жизни СССР, может показаться весьма странным и непонятным, что не только партийные «просветители», но и специалисты, языковеды единодушно утверждают, что явная русификация беларуского языка — естественный процесс. Мало того, полезный для него. Так, кандидат филологических наук А.Аксамитов, который уже цитировался нами, после своих аргументов в защиту чистоты и самобытности беларуского языка вдруг приходит к выводу, несовместимому с его собственными высказываниями:

«В настоящий момент беларуский язык развивается путем его неуклонного сближения с великим русским языком. Но было бы ошибкой видеть в этом процессе упадок беларуского языка. Напротив, именно здесь отражается его наиболее полное и интенсивное развитие».

Те же утверждения встречаем и у Круковского:

«Процесс сближения беларуского языка с великим русским не является итогом деградации беларуского языка. Наоборот, это итог ...интенсивного его развития».

Думается, ни Аксамитов, ни Круковский сами не верят в то, что говорят, однако вынуждены принести непременную дань коммунистической идеологии.

4. Язык художественной литературы

Как не раз уже было нами подчеркнуто, многие беларуские писатели и поэты смело противостоят русификации родного языка. И они не одиноки — их поддерживают учителя и студенчество. Это противостояние стало наиболее явным и решительным в годы, когда началась послесталинская «оттепель» /1956—57 гг./, после развенчания культа личности Сталина.

Если сравнить господствующий в БССР, узаконенный литературный язык — язык научной, политической, технической и пропагандистской литературы, включая язык периодической республиканской печати — с языком беларуской художественной литературы, то нельзя не увидеть, что это во многом разные языки, настолько язык художественней литературы, хотя и он изрядно засорен русицизмами, отличается от языка прочих текстов. Художественная литература, защищаясь от русицизмов, смирилась лишь с теми из них, которые сделались общепринятыми и полностью вытеснили соответствующие им беларуские грамматические формы и слова.

Так, кроме русицизмов, навязанных реформой 1933 года, в языке художественной литературы возобладали такие русицизмы, как, например, форма родительного падежа множественного числа имен существительных женского рода— «непрыемнасцей», «магчымасцей» /беларуское окончание — «яу», а не «ей»: «магчымасцяу», «непрыемнасцяу»/. Плод русификации — лишенные беларуских окончаний формы деепричастий именительного падежа единственного числа: «падб!т», «зроблен», «узят». Побеларуски— «падбпы», «зроблены», «узяты».

Русицизмами являются также синтаксические формы дополнений в винительном падеже вместо родительного, когда глаголы, которым подчиняются эти формы, употреблены с отрицанием. Если говорить о лексике, то здесь русицизмов уйма: укоренились в языке художественной литературы такие, например слова, как «ачаг», «аплот», «знешш» (вместо беларуского слова «вонкавы»), «рабяты», «урач», «аб’ява», «беззаветны», «шэсце» (чуточку видоизмененное русское слова «шествие»), «член», «чарцщь» и т.п.

Но есть и отрадные примеры. Так, в художественных беларуских текстах поныне нет чуждых беларускому языку форм деепричастий настоящего времени действительного залога, образуемых из возвратных глаголов /«пачаушыйся», «адбыушыйся»/,— хотя в официальном газетножурнальном языке эти формы бытуют на правах нормы. Не встретишь в языке художественной литературы и таких русицизмов, как«састау», «здзелка», «каварны», «мяцеж», «плацёж», «прадставщь» и т.д.

Изучая тексты беларуской художественной литературы, можно проследить на конкретных примерах сам процесс русификации, увидеть, как это делается. Сперва то или иное русское слово появляется в официальном языке изредка, как бы спонтанно, и употребляется параллельно с соответствующим ему беларуским словом. Например, вот уже несколько лет наряду с беларуским словом «тайны» (дешевый) стало время от времени появляться чисто русское по происхождению слово «дзяшовы», которое, мелькая иногда в газетах и журналах, в язык художественной литературы пока не проникло. Но, думается, что с ним произойдет то же самое, что с такими русицизмами, как «папрок» (упрёк) и «поезд».

В официальном языке «папрок» и «поезд» употребляются параллельно с их беларускими адекватами «дакор» и «цягшк», однако последние употребляются гораздо реже. И, напротив, в языке художественной литературы слова «дакор» и «цягшк» встречаются во много раз чаще, нежели «папрок» и «поезд». Есть множество других примеров, которые говорят о том, что употребление того или иного русицизма в языке художественной литературы всего лишь вынуж

денная дань писателя официальному направлению, а не тенденция самого языка, не тенденция автора.

Изучая тексты беларуской художественной литературы, можно проследить на конкретных примерах, как писатели в процессе редактирования своих произведений при подготовке их к отдельному изданию после опубликования в журнале избавляются от русицизмов, допущенных в первоначальной публикации. Как правило, русицизмы эти отбрасываются авторами и заменяются исконно беларускими словами и грамматическими формами. Мы сравнили с текстом журнальной публикации 3й и 4й тома романа М. Лынькова «Векопомные дни», отдельные издания романов В. Карпова «За годом год» и романа И. Шамякина «Криницы», и вот какая обнаружилась примечательная картина:

«Полымя» Отдельное издание

М. Лыньков. «Векопомные дни»

Пасцябунчык — заядлы патрыет свае бухгальтарскае справы.

Ты ж не глядз!, што я такая баязл!вща i паслушнща.

Выказау пажаданьне, каб усю аперацыю дапасаваць да прыезду.

Стаял! некалью пушак, як!я... CBaiMi памерам! выкликал/ да сябе павагу.

На маляушчым узгорку.

Ажашуся з сямнаццащгадовай дзяучынай.

За годам год»

Усе глядзел! на Васшя Пятров1ча няуцямна.

У яе згорбленай постацi, у пакорнай хадзе было штосьщ ад манатки

Потым прымусыа сябе cccui цыраваць шкарпэткц якдх набрауся цэлы жмут.

Людз! усё роуна праходзип б пад ёй, ня стукаючыся аб скляпеньне галовами.

Пасцябунчык — страстны патрыёт свае бухгальтарскае справы.

Ты ж не глядзь што я такая баязл!вща i см/рэннща.

Выказау пажаданьне прыурочыць аперацыю да прыезду.

Стаяла некалью пушак, як!я... ceaiMi памерам! у ну шал i павагу.

На жыватсным узгорку.

Ажашуся на сямнаццащгадовай дзяучыне.

В. Карпов «

Усе глядзел! на Васия Пятров1ча з недоумением.

У яе ссутуленай постащ (сутулой фигуре), у ейнай пакорнай паходцы было штосьщ манашаскае.

Потым примусша сябе сесщ цыраваць шкарпэтю (штопать носки), яюх накатуся цэлы звязак.

Людз! усё роуна праходзип б пад ёй (пад аркай), ня стукаючыся галовам! аб своды.

И. Шамякин «Криницы»

Адчашся ты, Кацька, ад мяне, — бясстрастна сказала яна.

Школу я кончу, не хвалюйцеся, — nixa i прылирыцельна сказау ён

Адчашся ты, Кацька, ад мяне, абыякава сказала яна

Школу я кончу, не хвалюйцеся uixa i прылирэнча сказау ён

Как видим, писатели стремятся сохранять чистоту родного языка, но положение их сложное: политика русификации требует от них, чтобы они избегали «узких провинциализмов», «архаизмов», якобы искусственно созданных беларуских «неологизмов», что на практике приводит к отрыву от живого языка народа, из которого художественная литература черпает свое богатство. В результате отрыва от народной языковой стихии язык современной беларуской художественной литературы оскудевает, становится бедным и бесцветным. И все же он, несмотря ни на что, выгодно отличается от официального языка не только гораздо меньшим количеством русицизмов, но и стремлением сохранить животворную связь с глубинным народным языком. Пока что в языке беларуской художественной литературы присутствует немало глубинных народных слов и выражений, в том числе «провинциальных», которые обогащают языковую палитру. Вот пригоршня примеров:

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН