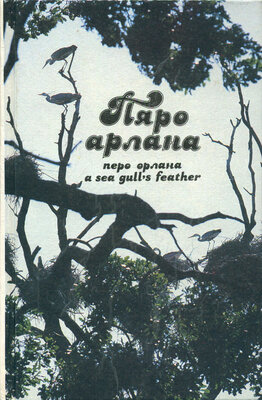

Пяро арлана

Выдавец: Беларусь

Памер: 211с.

Мінск 1991

болтаются на толстом, жирном и круглом, как у гусенка, теле. На голове — лохматые, неопрятные хохлы. Клюв слабый, но надменный, торчит из непричесанного пуха- пера. Глотка, будто у последнего скандалиста, хриповатоагрессивная.

Вот они и кричат, и визжат, и горлопанят, и бодрятся неопрятные, из зоба выбрасывают на захватчика полупереваренную рыбу, а могут, если что, осрамить самым позорным образом — и здесь что человек, что апля — на честь не покушайся! На жизнь не покушайся! Для защиты существования все средства хороши.

А вот взрослые выглядят импозантно. Сероватоопаловое перо отливает шелком, по белой шее из-под клюва опускаются три ряда черных пятнышек, маховые перья и косы на голове черные, а на шее вверху косы белые. Садясь на голый сук, апля вытановывает в воздухе удивительный плавный вальс — сразу припоминаются китайские гравюры и классический европейский балет.

Пожалуй, самая характерная черта в поведении вале- вах — зоркость. Там и здесь на самых высоких точках в колонии обязательно сидят наблюдатели. Сидят крепко, надежно, со своих наблюдательных пунктов взлетают в последний момент опасности. Испуганные птиы зани

мают позиию на отдаленных голых деревьях, по десятку, по два на каждом, ожидают, пока пройдет опасность,— терпения у них хватает, требуется большая хитрость, чтобы обмануть эту веками выработанную зоркость. Им же не объяснишь, что колония взята под охрану государства, что живут они теперь в биологическом заказнике, что человек с ружьем им не угрожает.

Два раза в день наблюдал я эту картину: росистым утром, когда выскакивал из двойной палатки через густую тучу злобной мошкары и бодро шагал-шлепал лугом к брезентовому скрадку, и на исходе дня, опустив на веревке аппаратуру, а потом взвалив ее на онемелые плечи, чтобы, покачиваясь от усталости, снова приволочься к одержимым кровопийам, береговым пиратам, которые столбом вились над сковородой с яичнией и густо посыпали ее, будто черным перем. Вечером мошкара особенно надоедливая, вздохнуть невозможно, пока солне не сядет. В одной руке держишь кружку с чаем, а в другой ветки, чтобы отбивать ненасытную орду. Комары припятские здоровенные, как волки, а все же они ангелы в сравнении с мошкарой. Спасает лишь двойная палатка с сеткой и молнией-застежкой. Быстренько мы ныряем в ее чрево, наглухо застегиваем

сетку и при свете фонарика уничтожаем всех незваных гостей, успевших влететь вслед за нами. Только сейчас можно вздохнуть на полную грудь, поговорить, поделиться впечатлениями.

Оказывается, Сергей тоже наблюдал бурого хищника. Хотя и издали, в полете. По силуэту определил: орел. Но который из орлов? Я осторожно подсказываю: орлан- белохвост. Сергей по образованию географ, зоология для него не закрытая зона. И потому он радостно подхватывает: «Конечно, орлан! Безусловно — белохвост!» Эх, не прихватили справочник! И бинокля, как назло, не оказалось. Зато — а это мне как профессионалу- фотографу звучит укором — Сергей успел заснять на слайд силуэт неизвестного нам хищника.

А мне все не верится. Чрезвычайно редко он встречается. Но чего не бывает на Полесье! Да еще здесь, в устье Лани, в бесконечном просторе тростников, нетронутых болот, влажных пойменных дубрав и лугов...

Но что скажет обо всем этом Вадим Клакокий?

Пять часов на обратный путь. Всего пять часов, чтобы выплыть в наше время едва ли не из Верхнеюрского периода.

Возвращались мы с разным настроением. Петр как будто удовлетворен: вез он в Минск добрую стопку акварелей и рисунков. Сергей под впечатлением припятской «сельвы» вслух планировал музейную диораму в отделе природы. А я, достигнув наконе таинственных Волчанских дебрей, удовлетворения не испытывал. Очень уж много ушло времени на подготовку, на дорогу — при сокращенной до минимума командировке. Фототехника не соответствовала задачам съемки, 500-миллиметровый объектив — детская игрушка, не более. Нужен вдвое длинней, вот тогда, уважаемые вале- вахи, разрешите обратиться к вам на «ты». И, наконе, не самое ли главное из недостатков экспедиии — отсутствие Клакокого. Снимать пти без научной консультаии орнитолога, без его надежной дружеской помощи — это же дилетантство! А возвратиться назад в этом году невозможно, ибо запасы съедены, к тому же птены вскоре послетают с гнезд — ищи тогда ветра в поле...

Все надежды — на следующий год, на май меся.

Внимательно выслушав мои экзальтированные воспоминания о колонии, Клакокий серьезно отнесся к орлано- 172

вой сенсаии. Я выдержал небольшой допрос с придирками и придирочками. Как-никак, а мой друг нашел на Припяти шесть новых для Белоруссии видов пти, и каждый редкостный вид тоже чрезвычайно интересовал его. Но наука придерживается прежде всего точности. Вот он и выматывал мне душу, вот и выспрашивал, какого вета голова да шея, сколько перьев рулевых, а сколько маховых, и какой остроты когти у моего орлана. Когда же надоело экзаменовать мою зрительную память, он вывел меня на туровскую оболонь, продержал там с полчаса и убедился, что «на данный период» я отличаю коршуна от вороны и не путаю чибиса с кряквой. Соответственно моим проверенным и перепроверенным орнитологическим знаниям и способностям был вынесен приговор: есть небольшое подозрение, что мною замечена в Волче птиа,чем-то похожая на орлана. Второй пункт приговора возвещал, что ровно через год — хоть камни с неба! — мы с Клакоким вдвоем посетим Волчу и понаблюдаем как следует за колонией. Ради этого пункта я простил все бюрократически придирчивые допросы насчет идентификаии орлана-белохвоста.

Через год камни с неба не посыпались. Случилось худшее: взорвался четвертый блок Чернобыльской АЭС. Короткий взгляд на карту — сразу видно, что Вадиму и его семье угрожает серьезная опасность. Особое беспокойство доставляли восточные ветры — из Чернобыля прямо на Туров. И рядом. А дозвониться в Туров стало почти невозможно, все гомельские направления связи до предела перегружены. Наконе, после нескольких часов беспрерывного вращения телефонного диска слышится в трубке прокуренный басок: «Ну как?»—«Приезжай».— «Все здоровы?» — «Не кашляем».— «Еду, готовь лодку!» — «Давно готова».— «А мотор?» — «И мотор».

Снова радостные сборы «на природу»! Длиннющий список необходимых вещей и запасов постепенно перечеркивается, и моя машина все ниже приседает на задние колеса. Пожалеть ее можно — гору вещей венчает 1000-миллиметровый объектив! Главный калибр!

А на душе тревожно. Вести из Чернобыля какие-то путанные, непоследовательные, видимо, до укрощения четвертого блока еще далеко. По существу, нет никакой информаии о распространении радиаии на Белоруссии. Утешала карта. Роза (какая там роза, скорее — чертополох!) чернобыльских ветров после взрыва направлена больше на Минск, чем на Туров, и совсем не в сторону Лани. В Минске, пожалуй, хуже, чем там.

С такими мыслями я въехал на бетонку Пинск — Ка- линковичи, на трансполесскую магистраль и через несколько километров остановился перед шлагбаумом, неожиданно новым, неотесанным и неуклюжим — раньше, сколько ни ездил по трансполесской, ничего похожего не видел. Милиионер, взглянув на государственный номер, ничего не спрашивая, тут же пропустил, но я успел заметить, что перед шлагбаумом собралось довольно много встречных машин. Первую из них ощупывали зеленым прибором, похожим на дозиметр, который пришлось изучать на воинской службе. Этот недотесан- ный шлагбаум и то, что меня, минчанина, пропустили на восток без задержки на явном пункте дозиметрического контроля, и то, что все встречные машины проверялись на радиоактивное загрязнение, как ни удивительно, против элементарной логики, добавили оптимизма: я еду из чистого в чистое, а перед грязной зоной, если таковая есть, обязательно загородятся еще одним шлагбаумом. До самого Турова — по бетонке и асфальту, через новенький шикарный припятский мост, построенный на месте бывшей паромной переправы, которая выматывала нервы и отнимала 30—40 минут на каждый рейс, я попал во двор Вадима Петровича. Эгоистически- оптимистично. Чернобыльская катастрофа тогда еще представлялась — с офииальной подачи — как незначительная авария. Вот откуда легковерная, оптимистическая бодрость.

Вадим Петрович встретил меня соответственно. А, авария... У нас тихо и спокойно. Жара, суховей донимает — год такой. Пыли слишком много. «А на траве,— он показал что-то подобное на толстый карандаш со стеклянным окошком и волосяной подвижной риской,— за сутки насобиралось всего один».

— Чего — один?

— Один рентген.

— Где насобиралось?

— Да в траве. Под хатой, в огороднике.

Я недоверчиво рассматривал прибор. Примитив, ежу понятно. Волосяная черточка двигается туда-сюда без всякой причины, просто от резкого движения, наклона. Мы сошлись на том, что, будь во дворе такой высокий уровень радиаии, Клакокий почувствовал бы это физически, своим организмом. Мы убеждали в этом самих себя, да так уверенно, как будто всю жизнь только и делали, что изучали радиологию.

— Так едем?

— Едем!

И снова передо мною неспеша, панорамно разворачивается Припять. Удивительная, изумительная река. Самая полноводная в Белоруссии и потому наиболее судоходная. В межень, бывает, останавливается движение теплоходов по Днепру, Неману, Западной Двине, Березине, Сожу. А Припять работает. Недогруженными плывут баржи, но все же плывут! И «ракеты» носятся из Пинска к самому устью и далее на Киев, по украинскому Днепру, подпертому многочисленными плотинами. Сухо- долому Днепру из всех его притоков Припять дает наибольшую подпитку, которую черпает в бесконечных до недавнего времени болотах. Болотные граниы императивно сжимаются мелиораией, она же выпрямляет реки и речушки — притоки Припяти. Интенсивный сток за такой расточительный счет еще поддерживает судоходный уровень, но постепенно русло огораживают дамбами, раздольная пойма отрезается, болота сохнут. Не за горами уже то время, когда сток истощится и припятский водосбор резко уменьшится. Тяжело представить смерть живительной реки, чуть ли не самой до этого чистой в ивилизованной Европе. А что будет на Полесье, в Белоруссии, в средней полосе ентральной Европы, когда умрет Припять?..

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН