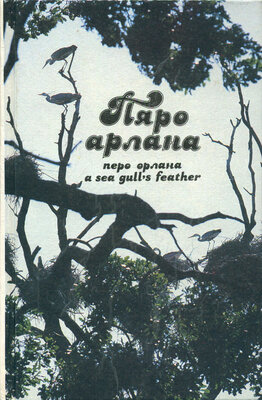

Пяро арлана

Выдавец: Беларусь

Памер: 211с.

Мінск 1991

Но наконе испытания судьбы кончились. На Вересни- ком плесе, за 12 километров от Турова, куда мы невольно и в отчаянии сплывали, стоял на якоре буксирный теплоход с баржей-рудовозом, стоял носом вверх — команда ремонтировала машину.

— Попросимся на ВТ,— предложил я.

— Не возьмут,— отрезал Клакокий.

— За спрос не бьют.

— Могут послать далеко.

— Дальше Турова не пошлют.

Тем временем лодки плыли вниз, и тут Сергей решительно рубанул рукой ласковый майский воздух:

— Поворачиваем!

Пожалуй, тяжело дался этот поворот Клакокому — не в его привычке подчиняться. Зато капитан ВТ встретил нас любезно:

— Грузитесь, в вашем распоряжении час. То место мы знаем, мимо не пройдем.

Мы втянули на борт баржи наши вещи, «казанку» — лодка текла не так катастрофически, как обрисовал Клакокий, и он милосердно уступил нам ее в последний момент,— свой «Ветерок», который Сергей надеялся перебрать и отладить, две канистры бензина. Со вторым «Ветерком», с поломанным «Вихрем» и частью нашего

груза Вадим на резиновой лодке возвращался в Туров. Расставаясь, на деревянной потрескавшейся дощечке, которая служила сиденьем на «казанке», он начертил план колонии и пунктиром отметил путь до нее через «сельву».

Быстро ожила машина ВТ, Драчев и я впервые узнали, как не легко поднимать якоря. Затем все вместе с капитанского мостика всматривались в величественную панораму Припятской поймы, которая неторопливо, в лучах заходящего майского солна, разворачивалась перед нами.

Не просто так взяли экспедиию на борт рудовоза: пригласили поужинать, постелили койки в матросской каюте, а тушенку и хлеб, которые мы хотели присоединить к артельным харчам, решительно отвергли: вам самим еще понадобится, а впредь, чтобы знали, никогда не нарушайте святые флотские законы: вы — наши гости! Всего нам обошлось 40 километров на рудовозе сердечным трехголосым «спасибо». В ответ БТ заревел сиреной, еще раз провел прожектором вдоль низкого песчаного берега, по лозе, по дубам, по фигурам добровольных искателей приключений — в третьем часу ночи мы высадились на полтора километра ниже Волчи, развернули палатку и под сладкое пение соловьев, камышевок, под мощный комариный звон устроились на первый автономный ночлег.

Однако горячее полесское солне вскоре вытолкнуло экспедиию из палатки. Сергей и я пошли в разведку тем пунктиром, который обозначил на дощечке Клакокий. Вадим предупреждал: идти чрезвычайно тяжело, надо продираться сквозь затопленные лозняки, по грудь в воде. Надо топором расчищать дорогу и осторожно ступать по трясине. Но — главное! — при всем при том не спугнуть апель.

На этот раз мой опыт пасовал перед неодолимыми дебрями. Ни я, ни Сергей не смогли продраться через чащу лозы и мелкого олешника, сквозь непролазные заросли хмеля и крапивы одолеть бесконечные протоки, стариы, промоины, болота. Оставалось идти припятским берегом, чтобы попасть на траверз колонии.

Фланговая атака удалась. Вскоре мы поднялись на гряду, которая тянулась в направлении полета тяжелых после жировки пти. Понятно, там был их «аэродром», там они жили. Направление гряды пересекалось с курсом полета апель так близко от нас, что мы воспрянули духом. Колония — рядом!

Мочажину — небольшое, но непроходимое озерко — мы форсировали на маленькой лодчонке. А дальше по мокрому заливному лугу, через высокие травы меж дубов живых, буйно зеленых и сухих, мертвых, похожих на привидения, вышли к колонии.

Перед нами открылось грандиозное зрелище. На первом плане три толстенных дуба сплелись ветвями в сплошную крону. С полсотни гнезд лепились одно на другое в кроне трех дубов. Вокруг стоячего озера, сплошь покрытого мерающей ряской, на белых, будто зимних берегах, белых от сугробов птичьего помета, и тучно зеленых в тех местах, куда помет не попал,— на бело-зеленых берегах в глуби дубравы многочисленные деревья держали по пять, по десять, по пятнадать гнезд. Понадобилось бы слишком много времени, чтобы пересчитать их. Несколько сот больших, почти как у аистов, конусных строений на дубах-исполинах и несколько тысяч крупных, длинноногих, желтоклювых пти, которые вели бесконечные переговоры, кружили в синем майском небе, граиозно, как балерины, опускались к своему жилищу и взлетали на крепких, упругих, широких крыльях. Масштабы самой колонии, соседство живых и мертвых дубов, масса гнезд, пти, их хриплый крик создавали и впечатление далекого, доисторического прошлого, будто попал в иную геологическую эпоху. Не верилось, что этот феномен природа сохранила именно вот здесь, на Припяти — не в дельте Дуная или Волги, а на 405-м километре от устья моей любимой реки...

Гул реактивного самолета подтвердил, что удивительное зрелище — из нашего времени. Ну что ж, ребята, за работу!

Сначала мы выбрали незаселенный аплями дуб, метрах в семидесяти от края колонии. Сергей пристроил самодельный шторм-трап. В развилине я прикрепил камеру с сильным телевиком. Далековато, но если птены действительно еще не вывелись, надо быть максимально осторожным.

Началась съемка, довольно дилетантская из-за большого расстояния. Зато апли не очень обращали на меня внимание. Постепенно они совсем успокоились, жизнь в колонии пошла нормальным ходом. И здесь я сделал весьма приятное открытие: в гнездах сидели птены! И довольно взрослые. А это значило, что можно подобраться ближе, вести себя смелее — никуда валевахи не денутся, детенышей не оставят.

Нашли другой дуб, он рос на окраине колонии. Рядом с ним распростерлась та самая общая крона, справа и

слева еще по одному заселенному дереву. Отсюда можно наблюдать и за остальными гнездами на противоположном берегу озера. Такое близкое соседство напугало апель. Пришлось тщательно замаскироваться. Сверху я натянул брезент, спереди и по сторонам также прикрылся куском зеленой ткани и дубовыми ветками, оставив узкие щели для наблюдения и съемки. Удобная получилась засада, да низковатая: большую часть гнезд я видел снизу, а те, что оказались на моем уровне, 500-миллиметровый объектив не доставал. Но иной точки мы тогда не нашли. Теперь и я жил, как апля. Веревкой втащил аппаратуру, пленку, репелент, флягу с холодным чаем. Вернее, чай тепловатый, ибо даже ночью душно, влажно, парно — так на Припяти всегда в коне мая. А днем обливаешься потом, из-за чего мошкара не отстает ни на секунду, репелент на нее действует слабо, а сетка от комаров у нас одна на троих. Все же аэрозольный репелент спас меня, когда из дупла, что оказалось под моим левым сапогом, гудя, будто бомбо

возы, начали вылетать шершни...

Друзья оставили меня одного, чтобы не пугать своим присутствием боязливых апель. И вот я один на один с населением колонии.

Почти во всех гнездах были птены, разного возраста, в некоторых гнездах даже по пять. Они молча сидели в ожидании своих родителей — апли, как и аисты, живут парами — изредка высовывали головы, приподнимались, ворочались, но начинали хрипло горланить, когда прилетали родители. Тут каждый малыш вовсю раскрывал клюв, а оте и мать по очереди кормили птенов. Большие из них лезли в родительский зоб. Накормив семью, взрослые улетали в поисках новой пории пищи, а в гнезде еще долго возились птены. Я наблюдал, как двое сепились между собой, один стремился буквально вырвать пищу из глотки своего брата, а трое остальных, меньших, слабее, мешали им, тогда большие хватали их за шкирку и отпихивали в сторону.

Колония непрестанно шевелилась, трепетала крыльями, шумела на разные голоса: каркала, крякала, верещала, здесь и там слышались звуки, то похожие на шипенье котов, то на свинячий визг. А то вдруг начинался общий галдеж.

Сначала я не понял настоящей причины переполоха, даже злился на Петра и Сергея — думал, они лазят где-то поблизости, беспокоят апель. Но однажды, когда все тело онемело от неподвижности и неудобных объятий дубовых сучьев, а сигареты и теплый чай перестали

тонизировать, я осмелел и приподнялся, пользуясь очередным галдежем колонии. И... едва не свалился. Прямо на меня летел крупный хищник, бурого вета, с массивным желтым клювом, круто загнутым. Я ухватился за камеру, позабыв, что она крепко привинчена струбиной на «дубу смоляном», ибо 500-миллиметровый объектив не терпит ни малейшего колебания вдоль оптической оси. Я позабыл о струбине, ради которой, свисая головой вниз, искал надежную опору, удобную мне и не вредную дереву. Струбина прикрутилась надежно и камеру не отдала. Я едва не заплакал, обезоруженный, когда пронзительные глаза хищника глянули в мои очки. А он вдруг резко отвернул, показывая белый хвост.

«Белый хвост,— рассуждал я,— белый хвост у темнобурой птиы, а клюв орлиный, хищный. И сама она огромная— таких я никогда не видел.

Кто она?.. Белый хвост, желтый клюв, темно-бурый окрас перьев. И размах крыльев — ей-богу, таких расправленных в полете, готически строгих и хищных крыльев я даже не снил. А тут наяву!

Вот тебе и на! — думал я, ныряя в брезентовое укрытие.— Смотри, гастролер какой! Не успел выскочить на авансену, как убежал за кулисы. А публика до чего же неблагодарная — орет, хоть уши затыкай...»

Так я себя веселил, чтобы хоть немного замаскировать собственную промашку: надо же так оплошать, проморгать отличный кадр!.. Я не знал точно, но подозревал, что нарушитель воздушного пространства колонии, бурый хищник с белым хвостом, не кто иной, как... Нет, слишком смелая догадка. Все же он — очень редкий вид в Белоруссии, а моего орнитологического опыта — кот наплакал.

Снова и снова я упрекал себя за промах: даже плохой снимок помог бы Клакокому определить, на кого негодовали апли.

А колония тем временем успокоилась и гудела в мирном, приглушенном регистре.

Часть звуков мне удалось понять, и я попробовал имитировать голос взрослой апли, который она подает, подлетая с полным зобом к гнезду. В ответ птены высунулись из гнезда и уставились в мою сторону круглыми, желтыми, пронизывающими глазами. Взгляд неподвижный, страшноватый, гипнотоический, будто змеиный. Хочешь не хочешь, а припомнишь Дарвина, эволюию видов, родственность ящериы, змеи, птиы.

Молодые апленята не очень красивые. Неуклюже комические, неловкие. Их слабые крылья, будто тряпки,

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН