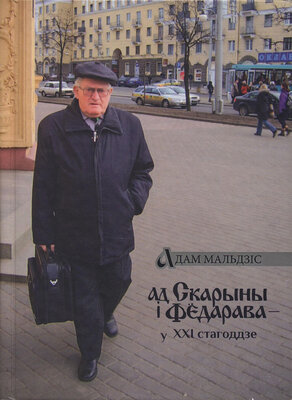

Ад Скарыны і Фёдарава — у XXI стагоддзе

Адам Мальдзіс

Выдавец: Чатыры чвэрці

Памер: 208с.

Мінск 2018

Подзаголовок предлагаемой части статьи навеян названием когда-то присланной мне книги профессора Ежи Томашевского «Речь Посполитая многих наций». Подумалось: а ведь к польской части Речи Посполитой времен ВКЛ такое определение мало подходит, ибо до Люблинской унии она была этнически почти монолитной. Только потом, с добавлением украинских, подляшских, прусских земель, польская часть превратилась в многоэтничную. Правда, заспорит иной читатель: всегда счита

лось, что Речь Посполитая — держава «обоих народов», но ведь под «народами» имелись в виду не этносы, а шляхетские элиты. Это значило, что был «народ» польской Короны и «народ» ВКЛ. Другие сословия, кроме магнатов и шляхты, сюда не входили.

Элиты Великого Княжества Литовского

если излагать коротко и поэтому несколько упрощенно, элиты

ВКЛ складывались по-разному, с «разрывом» (отставанием) между восточной и западной его частями на несколько столетий. В принявших православие княжествах кривичей, дреговичей и радимичей государственный «аппарат» сформировался еще в Х-ХІ столетиях. Существовали светская (князь) и духовная (епископ) власть, княжеская дружина, элитное боярство, наконец, городское «вече» или его подобие. А предкам нынешних литовцев и латышей «государственным строительством» некогда было заниматься. Приходилось постоянно воевать, защищаться от крестоносцев и меченосцев, рыцарей из разных европейских стран, которые направлялись в Палестину, чтобы защищать от «неверных» (мусульман) христианские святыни, но вместо этого высаживались на Балтийское побережье возле устья Немана и Двины, дабы обращать «огнем и мечом» в христианскую веру язычников-балтов — здесь и к дому ближе, и комфортнее. А что верящий в Магомета мусульманин, что верящий в силы природы «поганин» — разницы особой тогда не видели... Правда, кривичи подобным путем распространения своей новой веры не шли — очевидно, потому что сами только недавно нелегко распрощались с Перуном и прочими божествами предков.

Сражаясь с крестоносцами и меченосцами, отстаивая свои пущи, балтские князья вольно или невольно перенимали многие черты от европейского рыцарства. (Потом шляхта ВКЛ, хотя сама сражалась с крымскими татарами и турками, немало «одолжила» у них — вплоть до женской одежды, роскошных шатров с коврами,

громких барабанов и «янычарских» оркестров.) Предки Гедиминовичей и Ягеллоновичей не имели времени на государственное обустройство, не любили заниматься сельским хозяйством. Зато они могли воевать и воевать хорошо — как викинги. И вот когда над соседями-славянами нависала внешняя опасность, те стали приглашать к себе править хороших воинов балтских князей. Так попал на престол в православном Новогородке князь Миндовг (Миндаугас). Он быстро справился с «налетчиками» с юга, из Галичского княжества и вскоре стал первым князем ВКЛ, а затем, приняв католическую веру, увенчался папской короной. Заметим, что по документам, найденным в Ватикане, а затем переведенным и опубликованным нашим известным латинистом Алесем Жлуткой, содействовали в коронации не крестоносцы, что было бы логичнее, а отдаленные меченосцы. Ведь укрепись новая вера в ВКЛ — крестоносцам не было бы в Пруссии что делать... Ну и приостановилась (без руки извне тут не обошлось) христианизация Литвы больше чем на столетие — вплоть до Ягайлы, до его решительного крещения все еще языческой и племенной Литвы. А там уже и до Грюнвальда, невозможного без объединения «литвинских», «русинских» и польских сил, недалеко. И к XVI столетию орден крестоносцев зачах окончательно, преобразовался в герцогство. Польза от объединения, преодоления феодальной раздробленности стала всем очевидна.

«Ищите женщину!»

Однако в период, длившийся более столетия, между убийством Миндовга и коронацией Ягайлы великие литовские князья не были изолированы от христианства. Они не раз пытались установить тесные и прочные связи с Полоцким и Витебским княжествами, уже давно принявшими православие, а с ним и письменность, книжность. И в упрочении этих связей решительную роль сыграли женщины. Так уж случилось, что среди кривичей поизвелись князья из рода Рогволодовичей. А тут пошли слухи о мужественных

князьях литовских, их нелегких победах, приглашениях на княжение. И взоры женской части полоцкой, витебской, минской элиты обратились к Понемонью. Кроме всего прочего, княжнам хотелось обратить «варваров» в христианскую, православную веру, превратить в настоящих рыцарей. Однако великие литовские князья понимали: православие вряд ли окончательно спасет их от набегов крестоносцев. Это способна была сделать только корона, возложенная по благословению Папы Римского — авторитета и для крестоносцев. Тем не менее Гедиминовичи и их воинская элита охотно брали в жены дочерей и вдов славянских князей, что соединяло не только сердца, но и земли, войска. В 1318 году сын Гедимина Ольгерд женился на Марии, дочери последнего витебского князя Ярослава Васильевича, после смерти которого княжество, естественно, досталось зятю. И таких случаев — на разных социальных уровнях — отмечалось немало.

Язык, «навязанный» еще в колыбели

И вот представьте себе: такая Мария Ярославна приезжает в замок великого князя литовского. Ее сопровождают родственницы, подруги, служанки. Все они владеют только древним белорусским языком — в лучшем случае его книжным вариантом, в худшем — лишь разговорным. Княжна, очевидно, знает еще церковнославянский. А литовский князь и его дружина, в свою очередь, разговаривают на одном из балтских диалектов — до книжного варианта, до Мажвидаса и Даукши, им еще ждать целых два столетия. И когда у такой разноэтничной четы рождался ребенок, первые слова он слышал, безусловно, не литовские, а древнебелорусские — недаром существует понятие «матчына мова». По примеру князя придворные рыцари брали в жены родственниц и подруг княгини, поэтому через несколько лет весь двор «славянизировался» безо всякого принуждения, принималось православие. «Среди наследников самого Ольгерда, — утверждает Г. Саганович, — православных оказалось намного больше, чем язычников». Древнебелорусский язык хорошо

знали дети и внуки Ольгерда. Да какие дети! Среди них (правда, уже от другой жены, Ульяны Тверской) — будущий король Польши Ягайло. Ходила молва, будто, приехав в Краков, Ягайло только на этом языке мог общаться скоролевой Ядвигой, которая, в свою очередь, не знала литовского (как король — польского и латины).

Вслед за княжнами на литовский двор потянулись писари и переписчики, толмачи. Благодаря им древнебелорусский язык становится, как бы мы сегодня сказали, языком межнационального общения. На нем пишут послания в Москву и татарам, крестоносцам и полякам. И что самое интересное, на нем же получают ответы. Вот какая появилась востребованность!

Все вышесказанное — не мной придумано, а подробно изложено в брошюре классика литовской литературы Людаса Гиры, хорошо знавшего историю в целом и историю родного языка в частности.

Этническое разнообразие

Литовские князья и их рыцарство стали не единственными среди иноэтнических жителей, приобщившихся к старому белорусскому языку как к родному. После походов князей Ольгерда и Витовта на юг, в Крым, на белорусской земле возникли поселения крымских татар — и пленников, и наемных воинов. В мирное время они хозяйничали — прежде всего прославились искусным разведением овощей. Но хозяек-татарок в доме не было и быть не могло. И тогда опять сработал «женский фактор». Жены-белоруски через одно-два поколения сделали невероятное, исключительное в евроазиатском мире: их мужья-мусульмане сначала заговорили, а потом начали и писать свои священные книги, даже Коран, арабской вязью, но... на белорусском языке! Причем этот язык — и фонетически, и лексически — оказывался чище, чем в текстах, писанных кириллицей или латиницей.

Влияние белорусского языка, но значительно меньшее, чем у татар, ощутили также евреи, бежавшие от преследований из За-

падной Европы и нашедшие в исторической Литве вторую родину. Недаром они сами себя называли литваками, и недаром потом из их среды, очерченной в царские времена «чертой оседлости», вышло столько выдающихся государственных, религиозных деятелей и даже «возродитель» древнего иврита. В идише тоже можно отыскать белорусизмы. Евреи многому научились у белорусов в бытовом плане. В целом влияние происходило, как показала проведенная Международной ассоциацией белорусистов специальная научная конференция, с взаимной пользой (особенно в художественной литературе и изобразительном искусстве).

Белорусский язык, как книжный, так и разговорный, хорошо воспринимался входившими в состав ВКЛ латышами-латгальцами, украинцами (до их соединения после Люблинской унии в составе польской Короны). А если к этому разнообразию языков и этносов добавить еще поляков-мазуров, переселявшихся на Полесье, чтобы выжигать из древесины поташ для стирки белья, мастеровитых немцев и чехов, беглых из Московии староверов, получится уникальный для Европы того времени Вавилон. И объясняется его возникновение и существование тем, что белорусские земли находились на европейско-азиатском «перекрестке», на пограничье двух великих культурных макромиров — восточнославянского, православно-византийского, и западноевропейского, католического и протестантского.

Конфессиональное и культурное разнообразие

заимодействием двух макромиров объясняется и поликонН-Ж фессиональность белорусских земель во времена ВКЛ. Здесь православие столетиями соседствовало с католицизмом, а потом с протестантизмом и униатством, магометанство с иудаизмом. Очень живучими оставались (особенно в западной части) языческие традиции. Все это оказывало влияние на культурное, особенно литературное, разнообразие. Конечно, случались и этнические,

религиозные противостояния. Но преобладало все-таки взаимообогащение, плодотворный синтез. Чтобы подробно узнать, что сие дало Беларуси, Европе и миру, надо обратиться к истории искусств. Приведу лишь несколько примеров-подсказок: слуцкие пояса, деревянное церковное зодчество на Полесье, так называемое виленское барокко, издания Франциска Скорины и Сымона Будного, литературное творчество Николая Гусовского и Симеона Полоцкого.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН