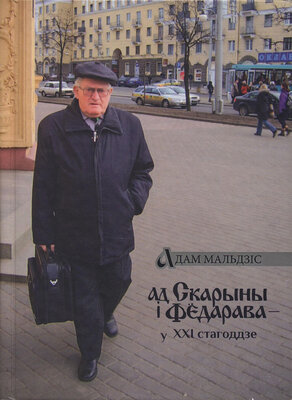

Ад Скарыны і Фёдарава — у XXI стагоддзе

Адам Мальдзіс

Выдавец: Чатыры чвэрці

Памер: 208с.

Мінск 2018

Наши разногласия

Итак, одно из существенных, но не основных наших разногласий заключалось в том, что мы с литовскими коллегами по-разному характеризуем государственный язык ВКЛ. Мы утверждаем: литовцы приняли наш книжный язык. Их точка зрения — тот язык был чем-то вроде древнего эсперанто. Однако основные споры происходили по другим, более кардинальным вопросам: чьим интересам

соответствовало создание ВКЛ, чье это было государство, каковы были его элиты и кто кого в нем угнетал? А также какие плодотворные уроки можно извлечь из истории ВКЛ, кому принадлежит оставшееся культурное наследие и стоит ли (а если стоит, то в каких случаях) его «делить»? Обо всем этом и пойдет речь дальше.

Но сначала позвольте еще раз обратиться к истории вопроса, что поможет, как я считаю, прояснить несколько существенных моментов.

Благословение Папы Римского

Очевидно, мои работы о белорусско-литовском, белорусскопольском, белорусско-русском и белорусско-украинском литературном и, шире, культурном взаимодействии не остались незамеченными. Этим объясняю поступившее мне в апреле 1990 года приглашение в Италию на международную конференцию, посвященную культурному наследию стран ЦентральноВосточной Европы, которые образовались на территории бывшей Речи Посполитой, — Беларуси, Литвы, Польши и Украины. От каждой из них в Рим направилось по шестерке ученых — по три из «метрополии» и от диаспоры. Из Беларуси вместе со мной поехали известный историк, профессор Анатолий Грицкевич и языковед Вячеслав Веренич.

Конференцию проводил Папский институт в Ватикане, где при Иоанне Павле II работало много поляков. Поэтому, увидев, что число оных превышает количество всех остальных в несколько раз (и какие имена: сам нобелевский лауреат Чеслав Милош прилетел из США), мы внутренне сжались от напряжения, ожидая, что главными «спорщиками» окажутся белорусы и поляки, что опять всплывут вопросы о «крессах всходних» и так далее. И ошиблись. Ибо поляки знали и прекрасно усвоили пророческие утверждения редактора парижской «Культуры», минчанина родом, Ежи Гедройца о том, что на «крессах» возродятся суверенные белорусская, литовская и украинская державы, и уже смирились

с утратой «восточных земель». Зато литовцы встретили (за единственным исключением) дружелюбные и конструктивные высказывания белорусов в штыки: мол, ВКЛ — государство только литовское и ни о каком общем наследии нет и речи. С их стороны посыпались вопросы: «В состоянии ли белорусы выжить как нация и на что они возлагают надежды в своем оптимизме?», «Смогли бы возникнуть украинская и белорусская нации, если бы их земли в свое время не вошли в состав ВКЛ?». И наконец: «Можно ли считать белорусов народом государствотворческим, а древнебелорусский язык — государственным языком ВКЛ?» Мы отвечали корректно, хорошо аргументированно. Иногда нас поддерживали украинцы и поляки.

На конференции известный польский историк Ежи Клочовский предложил': поскольку все мы «обречены» на соседство и наши корни тесно переплетены, давайте напишем четыре национальные истории и переведем их на три других языка. Каждая сторона вольна оценивать себя настолько, насколько ей позволяет чувство объективности. Но в «историях» не должны содержаться два самых опасных изъяна: нельзя оскорблять достоинство другого народа или страны и нельзя допускать взаимоисключающих утверждений. Мне показалось, литовские коллеги явно приуныли: белорусы ведь напишут, что литовцы их не завоевывали, а для литовцев это — краеугольный камень в оценке ВКЛ.

Идею написания таких исторических текстов одобрил Папа Иоанн Павел II, который радушно принял участников конференции в Ватикане и нашел несколько минут для разговора с каждым. От имени белорусской делегации я вручил понтифику энциклопедический справочник «Францыск Скарына», посвященный, пожалуй, самой светлой личности в ВКЛ — зачинателю книгопечатания на этих землях, переводчику и толкователю Священного Писания. Знаменательно, что в одних случаях он называл себя, повторюсь, русином, имея в виду этническое происхождение, в других — литвином, указывая на государственную принадлежность.

Продолжение «римских» споров

После «Рима-I» через год прошел «Рим-П» в Люблине, затем —

«Рим-Ш» в Каменце-Подольском, потом дошла очередь и до Беларуси. «Рим-IV» решили провести в Гродно. И на всех этих форумах продолжались дискуссии о сущности Великого Княжества Литовского. Но вильнюсские коллеги либо уклонялись от прямых ответов, либо заявляли, что «ни с кем делить ВКЛ не собираются». Разве что согласны считать белорусскими земли за Днепром и Двиной. Исключение составлял лишь известный географ и краевед профессор Чесловас Кудаба, призывавший не накладывать прежние терминологические трафареты на сегодняшнюю действительность, не путать этнос с государственностью. Ведь названия «путешествуют» (яркий пример — Пруссия). То же случилось и с Литвой: во времена ВКЛ — это западная и центральная части этнических белорусских земель, а территории, населенные предками нынешних литовцев (только не «летувисов», ибо, как доказали мне вильнюсские белорусы, такое название противоречит правилам лексикологии), назывались Жемайтией, Аукштайтией, Дзукией...

И вот в древнем литовском замке Тракай проводится «Рим-V». Белорусы (Геннадий Саганович и Захар Шибека) первыми представили тексты своей истории (кстати, она уже издана в двух книгах — на белорусском и польском языках и переводится на украинский). Первый из авторов, написавший семь разделов о ВКЛ, охарактеризовал княжество как уникальное для Европы того времени федеративное государство, созданное в общих интересах — прежде всего для защиты от крестоносцев и татаро-монгольской орды. Кстати, о федеративное™ свидетельствует уже само официальное название державы: Великое Княжество Литовское, Русское и Жемайтийское. Что же касается угнетения, то оно имело не этнический, а феодальный характер: если боярин владел поместьями и в Жемайтии, то угнетал предков нынешних литовцев, а если кунигасы (князья) Радзивиллы (от литовского erelis — «орел») владели Несвижем и Слуцком, то все происходило с точностью до наоборот.

Вслед за белорусами заявили о готовности своих работ поляки. Отдельные разделы привезли для обсуждения украинцы. И только литовцы, почувствовав, что их текст войдет в противоречие с белорусским и тем самым нарушит одно из двух основных «римских» требований, не предоставили ни одной страницы и даже не назвали никаких возможных сроков. В вильнюсской прессе появились публикации, что все в Тракае вели себя хорошо, даже поляки, а вот белорусы проявили агрессивность, претендовали и на часть ВКЛ, и на общность наследия. Переговоры зашли в тупик. «Рим-V» оказался последним. Попытки реанимации результатов не дали.

Нетрадиционные «круглые столы»

Белорусско-литовские научные распри тревожили зарубежных коллег — уже не только из «римской четверки», но и белорусистов из других стран. Поэтому почетный профессор многих университетов мира, в том числе и БГУ, Анджей Цехановецкий, потомок князей Мстиславских и Заславских, собрал в Лондонском университете небольшое совещание. Прибыли профессора Норманн Девис, Джим Дингли, князь Замойский. Они говорили нам: не хватало еще, чтобы литовцы поссорились с белорусами, своими не только соседями, но и «родственниками» (через знаменитый «балтский субстрат» в крови). Раз многосторонние конференции результатов не дают, тогда, может, лучше встретиться вам с литовцами напрямик? Мы готовы дать Международной ассоциации белорусистов личные деньги на организацию такой встречи...

Но тут уже нам пришлось признать: нет «мира» и среди самих белорусов. Наряду с традиционным, советским мнением, что это литовцы «покорили» нас, слабеньких, появилось и нашло сторонников, особенно среди молодежи, противоположное утверждение. Уважаемый Микола Ермалович, желая отогнуть перегнутую палку, добился того же эффекта, но только в противоположную сторону:

мол, это мы, мощные, «завоевали» «Аукштоту и Жамойть», ВКЛ — целиком и полностью наше государство.

— Ну вот, — вздохнул Норманн Девис, чьи книги о славянах читались тогда, как откровение, — как же вы будете дискутировать с литовцами, коль в вас самих согласья нет. Надо сначала собраться белорусам и прийти, если не к единому, то близкому мнению.

— А я готов приехать в качестве арбитра, — добавил Анджей Цехановецкий. — Заодно посмотрю, как там лежит у вас, в академическом музее, подаренный мной слуцкий пояс. Картину с видом Несвижа начала XIX века добавлю.

— Ия готов поехать, — продолжил разговор Джим Дингли. — Думаю, профессор Грачиотти из Рима, профессор Бардах из Польши, другие объективные специалисты по временам ВКЛ присоединятся к нам.

И вот мы встретились за «круглым столом» в Минске. Прессу и публику, дабы не разжигать страсти, не приглашали, чем накликали на себя волны гнева. Начали по телефону протестовать и литовцы: как же так, разговор будет идти о ВКЛ, но без нас?! На что мы спокойно отвечали: сначала дайте прийти к единому мнению нам самим. А потом белорусы уже встретятся (без «арбитров») с литовцами где-нибудь на пограничье.

Споры продолжались два дня. Микола Ермалович сначала держался категорично, но потом, когда ему задали вопрос: а где же, в каком месте состоялись наши победы над балтами, стал более конструктивен и подписал «примирительный» заключительный документ, в котором говорилось: да, были вооруженные нападения, но они носили не этнический, а династический характер. А иногда просто грабили друг друга, что во времена феодальной раздробленности наблюдалось во многих странах. Сущность заключения лаконично и мудро изложил профессор Юльюш Бардах, специалист по Литовским статутам:

— Как мне кажется, здесь вообще нет проблемы. Если смотреть из Минска, ВКЛ можно считать белорусско-литовским государством, а если смотреть из Вильнюса — литовско-белорусским. Ведь основное ядро в нем — экономическое, территориальное, культурное — белорусское, а военное, политическое — больше литовское.

С тем мы и поехали через пару месяцев в Гервяты Островецкого района на встречу с литовцами. В нашу команду входили видные белорусские историки. Литовцев же представляли преимущественно политики, филологи, аспирантская молодежь. Диалог в первый день складывался явно не в пользу гостей. Чтобы поднять им настроение, мы повели их по этническим литовским деревням, где женщины поили всех парным молоком, угощали первой клубникой. А вечером на мосту у «чертова млына» литовские, белорусские, польские, русские песни пели «самодеятельницы» из деревни Гири. Однако не все литовские коллеги спокойно слушали концерт. Некоторые побежали на почту, чтобы на завтра вызвать из Вильнюса подмогу, «тяжелую артиллерию».

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН