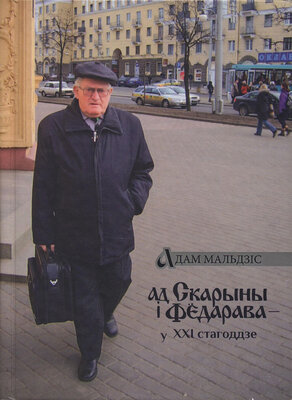

Ад Скарыны і Фёдарава — у XXI стагоддзе

Адам Мальдзіс

Выдавец: Чатыры чвэрці

Памер: 208с.

Мінск 2018

Уроки ВКЛ: толерантность

свое время мне пришлось вместе с ленинградским ученым Валентином Грицкевичем написать книжку «Шляхі вялі праз Беларусь» — о западноевропейских путешественниках, проезжавших с различными целями через белорусские земли ВКЛ в Московию и назад, а потом рассказавших об увиденном в очерках или дневниках. Нас поразило то, что, в свою очередь, удивило чужеземцев, а нам казалось чем-то само собой разумеющимся. А именно: в городах и местечках на площадях рядом стояли не только церкви и костелы, но и — «о, ужас!» — синагоги и даже мечети

с полумесяцем; за столы и у местных магнатов, и у бедноватых шляхтичей рядом с иностранным послом или посланником мирно усаживались не только православный батюшка, католический ксендз, лютеранский пастор и униатский парох, но и еврейский раввин, и мусульманский мулла. Это казалось тем более странным, ибо на Западе Речь Посполитую считали «предмурьем» католицизма, ибо на том же Западе тогда происходили «Варфоломеевские ночи», уничтожали в огне инакомыслящих и их рукописи. А тут даже ведьм сжигали только в Жемайтии. Даже явного безбожника Лыщинского направили для казни в Варшаву, потому как опасались, что такая казнь на Брестских землях вызовет вооруженное противодействие шляхты, привыкшей к конфессиональной толерантности.

Однако, скажут мои оппоненты, засекли же все-таки в Иванове Андрея Боболю, позже провозглашенного Ватиканом святым, казнили же в Витебске апостола униатства Иосафата Кунцевича и его сподвижников... Все так. Но Боболю мучили не местные шляхта или крестьяне, а пришлые казаки. А Кунцевич (что хорошо показал Владимир Короткевич в драме «Колокола Витебска») сам своим максимализмом первый нарушил принципы толерантности (а ее могут себе позволить только сильные). И никаких еврейских погромов в ВКЛ не происходило. «Мода» на них пошла извне и только в начале XX века. И подумалось мне: а не от традиций ли ВКЛ идет наша сегодняшняя религиозная толерантность?! Ведь поликонфессиональность осталась, а религиозного противостояния, как в других странах, у нас, слава Богу, нет.

Так что же делать с наследием ВКЛ?

А ничего особенного не делать! Поступать так, как поступали практически до сих пор: считать в основном — общим, объединяющим нас достоянием. Подобно трем Литовским статутам — первым европейским «конституциям», написанным в защиту «Литовской» державности, но на древнем белорусском языке. И, уверен, с участием Скорины.

Конечно, я понимаю: в белорусско-литовской культуре ВКЛ выделяются различные конфессионально-этнические пласты. Ско-

рина и Мамоничи — безусловно, наши. (Как анекдот воспринял я в свое время сообщение ТАСС о том, что первый из них печатал книги... на литовском языке. Мог, конечно, издавать, ибо, очевидно, именно для того любезно приглашал его в Кенигсберг великий прусский герцог Альбрехт. Но не стал этого делать, тайком удрал оттуда вместе с евреем-печатником, посчитав, что согласиться с предложением — будет предательством, и надеясь на продолжение прежнего дела в Вильно.) А Мажвидас и Даукша — безусловно, только литовские. Но есть и общее: те же статуты, метрика, летописи (хотя более ранние, где воспеваются киевские князья, имеют по своему патриотизму, скорее, белорусский характер, а более поздние, где появляется римлянин Палемон, «брэнд» литовской элиты, мы можем отдать своим соседям).

То же и с властью. Первые князья имели явно балтское происхождение. Но потом пришли Сапега, Острожский, Хрептович. И даже рада виленского магистрата, во имя «Божьей справедливости», избиралась так, что половину в ней во времена Скорины составляли «русины»-православные, а половину — «литвины»католики. Истинное равноправие!

Сентенция вместо эпилога

Все время, пока писалась статья, меня мучила одна вроде бы частная, но на самом деле принципиальная мысль: почему литовские историки тогда, в Гервятах, сначала приняли, а потом отвергли, казалось бы, абсолютно мироносное высказывание польского профессора Юльюша Бардаха: если смотреть из Минска, то ВКЛ можно считать белорусско-литовской державой, а если из Вильнюса — то наоборот. Потом я пришел к выводу: мы опять набросили на историческое явление сегодняшнюю терминологическую схему... А что если сказать так: ВКЛ — общее, совместное государство («гаспадарства») литвинов, русинов и жмудинов, предков нынешних белорусов, литовцев и отчасти

украинцев, русских, латышей, которые могут гордиться таким наследием и считать его своим. ВКЛ — красноречивый прообраз сегодняшних государственных образований. И две соседние страны могут это подтвердить.

СБ. Беларусь сегодня. — 2008. — 25 июля; 26, 27, 28 сент.

Ккнига-памятник

Мир — о нас

И замысел, и авторский коллектив, и фундаментальный внешний вид выдання «Кніга Вялікага Княства Літоўскага: Да еўрапейскіх традыцый супольнасьці. Сумесная публікацыя навукоўцаў і пісьменьнікаў Беларусі, Літвы і Полыпчы» («Книга Великого Княжества Литовского: К европейским традициям единства. Совместная публикация ученых и писателей Беларуси, Литвы и Польши», название, как и сами тексты, кроме белорусского, также повторяются на английском, литовском и польском языках) воистину впечатляют. Издание задумывалось как монумент исторической Литве в связи с 1000-летием первого ее упоминания. Авторы подбирались известные (среди них два лауреата Нобелевской премии), владеющие историческими знаниями и образностью художественного изложения. Сей полиграфический шедевр (кожаная обложка, позолоченные края страниц, десятки цветных иллюстраций, карт, которыми перемежаются тексты) явился на свет в конце 2009 года в небольшом литовском городке Сейны на польско-литовском пограничье. Тираж — тысяча экземпляров, без права продажи, а лишь с правом дарения — например, библиотекам, музеям.

Свой весомый (в прямом смысле) экземпляр я получил за то, что выступил на презентации книги, состоявшейся в Белорусской государственной академии искусств. В кратком обзоре невозможно хотя бы вкратце пересказать все то интересное и оригинальное, что почерпнул из этого издания. Тем более что в каждой статье — свой, порой субъективный взгляд, а то и целая концепция. Конечно, хорошо, что на наши исторические традиции, наше соседство посмотрели разные белорусские писатели и историки. От этого изложение приобретает стереоскопичность. Но все это надо читать самому.

Остановлюсь лишь на том, что в книге удивило либо вызвало желание вступить в полемику. Скажем, статья Рустиса Комунтавичюса «Создание ВКЛ: по версии литовцев и белорусов». Здесь излагаются два толкования того, почему наши предки объединили свои силы и ресурсы. С одной стороны, белорусская точка зрения и литовского историка А. Шапоки — чтобы защититься от крестоносцев и монгольского нашествия. И с другой — господствующая в современной литовской историографии (проф. Э. Гудавичюс и другие) — чтобы успешнее нападать на соседей, захватывать чужие территории. По моему глубокому убеждению, первоначальным толчком стало все-таки стремление защититься от набегов. Не согласен и с утверждением Р. Комунтавичюса, будто бы «литовцы знают точную дату, когда Миндовг был коронован, но не знают, где это произошло. Белорусы — наоборот: знают — где, но не знают — когда». Дальше оказывается, что литовцы знают и когда (6 июля 1253 года), и где: Э. Гудавичюс в своей фундаментальной «Истории Литвы» (1999) доказывает, что — в Вильно. Хотя из литовских же источников известно: сей град основан Гедимином намного позже. И напрочь отвергается Новогрудок по причине того, что расположен он не на балтской, а на славянской территории, да и не упоминается в ватиканских посланиях первому королю. Однако хочется возразить: не упоминается, поскольку не было в том необходимости. Все и так прекрасно знали: главное владение Миндовга, столица княжества — именно Новогрудок. На этот город прямо указывают Густынская летопись и такой знаток истории Литвы, как

иезуит Альберт Виюк Коялович (1609-1677). Этот профессор Виленской академии приводит деталь, которую вряд ли придумаешь: коронация состоялась в чистом поле — ибо в Новогрудке не оказалось большого помещения...

Кстати, более подробные размышления о такой раздвоенности мнений изложены в эссе Сергея Дубовца «Война политики с культурой: Наследие ВКЛ в абсурдном свете». Стоит прислушаться к его словам: «Наследие ВКЛ — не белорусская, не литовская и не польская проблема, и не предмет спора, дележа, экспансии. Оно само по себе. Оно уникально только как целое, как наша совместная Античность. Оно живет одинаковым отзвуком в душах всех наследников ВКЛ, независимо от их современной национальности».

А что же нового сказали лауреаты Нобелевской премии Томас Венцлова и Чеслав Милош (кстати, оба они связаны многими нитями с белорусской действительностью)? В принципе, то же самое, только глубже и смелее. Они считают, что многоэтническое, многоконфессиональное и многокультурное Великое Княжество Литовское, государство удивительно толерантное по отношению к инакомыслящим, явилось прототипом теперешнего Европейского союза. Один венецианский посол, утверждает Томас Венцлова, во времена Сигизмунда Августа насчитал в Вильно 72 вероисповедания, констатировал терпимость даже к рудиментам язычества. В городе Гедимина тогда же насчитывалось семь автохтонных этносов — настоящая радуга, немыслимая в Западной Европе во время «Варфоломеевских ночей» и судилищ инквизиции.

14 еще хочется сказать доброе слово о статье профессора Оксфордского и Вильнюсского университетов Д. Каца «Еврейская Литва». 14 не только потому, что он сын знаменитого еврейского и американского поэта Менке Каца, описавшего в одной из англоязычных поэм страдания узников гетто в родных Михалишках на Островетчине, и сам делает много полезного для Беларуси. Но и потому, что полностью цитирует грамоту великого князя Витовта, датированную 18 июня 1389 (!) года и написанную на чистейшем древнебелорусском языке. Пусть после этого кто-нибудь по

пробует поспорить, а был ли этот язык государственным в ВКЛ! А содержание-то грамоты какое: «Есть три сенсационных утверждения в этом документе XIV в., — делает вывод Д. Кац. — Это равенство людей («з мещаны заровно»), земельная собственность и неизменность правового равенства («на вечные часы и веки»)».

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН