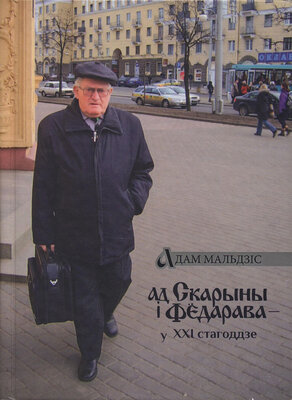

Ад Скарыны і Фёдарава — у XXI стагоддзе

Адам Мальдзіс

Выдавец: Чатыры чвэрці

Памер: 208с.

Мінск 2018

Теперь о том, что мне показалось изъяном. Конечно, хорошо, когда авторам дается свобода в выборе конкретной темы. Но получилось, что об одном явлении пишут несколько человек, а о другом, не менее значимом, — никто. В книге закономерно присутствуют Будный и Мамоничи, Мажвидас и Даукша, ио нет (кроме иллюстраций к переводу Библии) их наставника Скорины. Есть Гуссовский и Сарбевский, Дорогостайский и Семянович, но нет Куналы и Ластовского, Людаса Гиры и Лаздину Пеледы, Чюрлениса и Дроздовича, которые хорошо вписались бы в общую картину белорусско-литовско-польского пограничья.

Но, очевидно, объять все невозможно, даже на 550 страницах текста большого формата. Однако отрадно, что такие издания существуют и дополняются не менее весомым (и в прямом, и в переносном смысле слова) энциклопедическим двухтомником «Вялікае княства Літоўскае», где уже белорусы показали убедительный пример соседям.

К сказанному следует добавить, что с белорусской стороны партнерами издательства «Пограничье», выпустившего фолиант, выступили Национальная библиотека Беларуси, Национальный художественный музей Беларуси, Национальный музей истории и культуры Беларуси, индивидуально — известный культуролог Дмитрий Герасимович. А на обложке книги золотым тиснением изображены один из государственных гербов ВКЛ «Колюмны» Гедимина и Лотарингский крест Ягайло.

СБ. Беларусь сегодня. — 2008. — 8 авг.

О колько нам лет?

Белорусам пора праздновать 800-летнчй юбилей

2009 году соседняя с нами Литва, как известно, торжествен■_Ж но отмечала тысячелетие первого упоминания названия своей страны в письменном источнике. Источник этот — немецкая хроника, так называемые Кведлинбургские анналы, где сказано, что 9 марта 1009 года «на пограничье Литвы и Руси» мученической смертью от рук язычников погиб кверфуртский архиепископ Бруно, позже причисленный к сонму святых. Место смерти не конкретизируется, так как сохранились лишь самые общие сведения о произошедшем. Но в моем представлении злодеяние случилось на землях древней Берестейщины, поскольку кривичские, дреговичские и радимичские территории уже приняли к тому времени христианство в его византийском варианте, а польские — в римском. Вряд ли древнеславянская рука поднялась на христианского проповедника (хотя язычество отступало медленно). Выходит, варварами могли быть язычники ятвяги, вклинившиеся между славянами, делившие их и мешавшие христианам в контактах (Жемайтия мешала меньше, ибо находилась как бы в стороне). Не забудем, что окончательное размежевание православия и католичества в 1009 году еще не наступило.

«Это и наш праздник?»

Такой вопрос я слышал из уст нескольких знакомых. Встречал его и в прессе в самых разных формах. Хочу успокоить: конечно, и наш, потому что упоминается Русь. Напомню, что это не Россия, а, говоря словами классиков марксизма, «Русь Литовская». А русины — наши предки, звавшиеся тогда еще преимущественно кривичами, радимичами и дреговичами. Вот бы знать: называли ли

их те же викинги-варяги уже обобщенно — русинами? И наконец серьезно поставить вопрос: сколько вообще лет названию Русь применительно к белорусским землям? Я уверен — больше тысячи; во всяком случае, в определении немецких хронистов мы уже идем на равных.

А празднование? Отчего же — и мы празднуем, вернее, отмечаем тысячелетие, ибо слова «праздник» или «юбилей» здесь не совсем подходят — все-таки речь идет о смерти человека — бедного кверфуртского архиепископа Бруно. Отмечаем, пусть и не так массово и не на таком уровне, как в Литве, где древнее название племени или воинской прослойки (славянской или балтской — споры здесь не затихают) почти совпадает с нынешним названием государства — Летува. Напомню: у нас совпадение меныпее, но оно — Русь — ведь тоже осталось.

О совместной годовщине шел заинтересованный разговор на встрече литовских и белорусских историков, а потом и филологов в посольстве Литвы в Беларуси. Отрадно подчеркнуть, что прежнее (в первой половине 1990-х годов) противостояние «стенка на стенку» (вспоминаются конференции в Риме, Люблине, Гервятах, Гродно, Тракае) сменилось диалогом, где до полного взаимопонимания, конечно, было еще далековато, но участники «круглых столов» уже начали, как выразился один из выступавших, друг друга слушать и слышать. В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа успешно прошла международная конференция «Миллениум Литвы», организованная одноименным белорусским общественным комитетом, той же библиотекой и Польским институтом в Минске. Думаю, нашему взаимопониманию будет способствовать антология научных и литературных текстов «Тысяча гадоў добраму суседству», которая тогда совместно готовилась к печати.

Литва или литва?

связи с тысячелетием в Литве, Беларуси и Польше появилось немало новых книг, а также циклов статей о том, что собой

представляли Русь и Литва в те далекие времена. 14 как писать эти слова: с большой буквы — как названия государств — или с малой — как определения этнических сообществ? И чье это племя — литва: балтское или славянское? Для того чтобы считать его балтским, вроде бы нет достаточных археологических и языковых доказательств. Та же самая ситуация возникает, если поставить литву в один ряд с кривичами, дреговичами, радимичами, волынянами.

Вот почему некоторые историки призывают литву считать не восточнославянским, а западнославянским племенем, пришлым с берегов Эльбы. Так, русский историк Михаил Голденков, переехавший из Томска в Минск, в своей острополемической, выдержавшей два издания книге «Русь — другая история: Украина, Беларусь, Литва», суммируя утверждения других исследователей, доказывает: племя, давшее потом имя Литве как стране, первоначально образовалось в провинции Мекленбург, на берегах Северного моря, где находился город Лютенбург и жили лютичи (лютва). А потом они под натиском германцев и франков оставили своих ближайших славянских соседей, лужицких сербов и кашубов, переселились в верховья Немана и Вилии. Об этом, мол, свидетельствуют названия трех деревень Литва на территории сегодняшней Минщины, по две деревни Литовск и Литвиновы на Гродненщине. Голденков, естественно, призывает не подменять сегодняшними терминами «Литва» и «Россия» прежние этнические понятия.

Но, признаться, концепция Михаила Голденкова и его единомышленников показалась мне недостаточно убедительной: ну почему же этот западнославянский этнос селился не кучно (так легче было бы выстоять), а разбросанно, точечно... Это противоречие исчезает в книге минчанина Здислава Сицьки «Утроп літвы» (Барановичи, 2009). Слово «утроп» используется автором в соответствии со словарем С. Некрашевича и М. Байкова и обозначает «идти следом».

Так вот, 3. Сицька в своей основательной, подкрепленной множеством библиографических ссылок книге убедительно доказывает, что литва — никакой не этнос, а сословие, служивые воины, рыцарство (похожее на боярство), вытесненное с побережья Север-

ного моря. На новых, восточнославянских, землях оно служило новым хозяевам снова же оружием, селилось в местечках и деревнях отдельными «концами» (красноречивый пример — кривичские Обольцы или деревня с озером Литовка, в народе — Лютовка, под самым Новогрудком. Последний факт очень интересен в связи с утверждением Виюка Кояловича, что Миндовга короновали именно возле Новогрудка), а потом пробивалось к власти, основывало собственные усадьбы и даже замчища. Давало, добавим от себя, князей и, весьма вероятно, первого и последнего литовского короля Миндовга. Все спорят, откуда он мог взяться в Новогородке, а его как смелого и умного воина просто могли пригласить из соседней с городом Литовки (Лютовки). К такому неожиданному выводу пришли мы в разговоре с известным историком-латинистом Алесем Жлуткой.

И такие толкования, думается, сегодня удовлетворят и белорусов, и литовцев. О пришельцах с берегов Эльбы, как, скажем, и о викингах, уже не станешь спорить: кто же они, дреговичи или аукштайцы?

Спросите у городов!

Конечно, ответ на поставленный в заголовке вопрос, сколько лет нам, доказательнее всего искать в письменных источниках.

Однако не грех также спросить и у археологов, ведущих раскопки в самых старых городах и правомочных увеличить их возраст, как то случилось с Киевом, на несколько столетий. Ведь в 1009 году эти поселения уже существовали, торговали, процветали! Существовали как города — кривичские, дреговичские, радимичские, т. е., обобщенно говоря, русинские. И уже, подчеркну, — христианские, православные. Позволю себе здесь вспомнить энциклопедические истины. Первый раз Полоцк (Полотеск, Полотьск, у скандинавов — Полтеск) вспоминается в «Повести временных лет» (Лаврентьевском и Ипатьевском ее списках) под 862 годом, «Полоцкая земля» (в смысле княжество) — под 980-м, а Полоцкая православная епар

хия — под 992-м. Туров как центр княжества в той же «Повести» — под 980-м. Это раньше, чем 1009 год. Отсюда, возможно, и белорусская сдержанность к миллениуму.

Как свидетельствуют археологические находки, в первом тысячелетии нашей эры уже вели торговлю и многие другие «русинские» города: Витебск, Заславль, Друцк, Могилев. Уже был Минск. Известный историк нашей нынешней столицы профессор Захар Шибеко сказал по этому поводу:

— Оставим в стороне давнишние споры, что первоначально Минск существовал в другом месте, над рекой Менкой, откуда и название города, что «переселился» он к слиянию Свислочи и Немиги после пожара, следы которого действительно обнаружили над Менкой археологи. Но ведь чтобы зафиксировать летописный факт битвы над Немигой, состоявшейся 3 марта 1067 года, чтобы состоялась сама битва, несомненно, у стен замка, за которыми прятались жители, необходимо было, чтобы город уже существовал. А городище у «Немиги кровавых берегов» могло возвышаться «до того» уже не одно столетие, ибо переселялись ведь не на пустырь.

Значит, мы имеем все права наряду с тысячелетием Литвы отмечать и по меньшей мере тысячелетие Руси. Ведь если бы наши историки не были бы, как бы тут помягче сказать, такими скромными, то могли бы сегодня свой отсчет вести хотя бы от 862 года!

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН