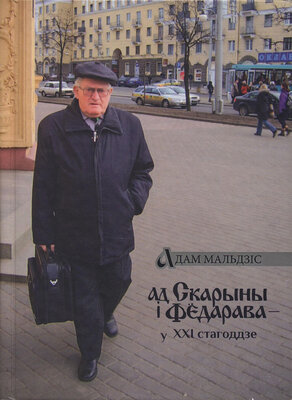

Ад Скарыны і Фёдарава — у XXI стагоддзе

Адам Мальдзіс

Выдавец: Чатыры чвэрці

Памер: 208с.

Мінск 2018

Из воспоминаний об Алесе Адамовиче и не только о нем

Среди немногочисленных материалов, опубликованных в последнее время в связи с 20-летием со дня смерти выдающегося писателя, ученого и кинематографиста, мне особенно понравилась статья московского общественного деятеля Алеся Чайчица, помещенная в его блоге. В ней точно определена отличительная черта личности Алеся Адамовича: являясь «сознательным белорусом», он тем не менее соединял страны и народы, был «мостом между ними», в первую очередь между Беларусью и Россией. А это «очень редкое сочетание качеств — настолько редкое, насколько и необходимое нам для строительства нормальных, полноправных и конструктивных белорусско-русских взаимоотношений».

Однако одно место в этой статье вызвало у меня принципиальное несогласие. Там говорится, что Адамович после чернобыльской катастрофы «вынужден был съехать в Москву» под нажимом минских властей.

Помнится, в то время, весной 1987 года, работали мы в соседних кабинетах Института литературы имени Янки Купалы на четвертом этаже главного корпуса АН БССР (у нас были даже спаренные телефоны). Он заведовал сектором взаимосвязей литератур, а я, его ученик, — сектором белорусской дооктябрьской литературы.

И вот мне коллеги, то ли ультралевые, то ли ультраправые, начали вкладывать в уши: «А вось тэты ваш хвалёны Адамовіч здраджвае радзіме, уцякае ў Маскву і ад акадэміі і ад уладаў, бо надаелі яму іх праследаванні».

Хорошо зная, что это, скажем, не совсем так, ибо Алесь Михайлович тогда по-настоящему дружил и с президентом АН БССР Николаем Александровичем Борисевичем, и с секретарем ЦК КПБ Александром Трифоновичем Кузьминым, а до этого был в нормальных отношениях с Петром Мироновичем Машеровым. Но у моего соседа немало было и недоброжелателей, притом на разных уровнях. Упреки, как правило, касались «абстрактного гуманизма».

В тот весенний день он заскочил в мой кабинет взволнованный и уставший: шесть часов дискутировал с первым секретарем ЦК КПБ Николаем Никитовичем Слюньковым, доказывая ему необходимость во весь голос говорить о вредности для человека чернобыльского излучения. Признался руководителю республики, что ради этого он поедет в Москву к самому Горбачеву, предварительно договорившись с одним из помощников последнего. Увидев, что я, не очень-то разделяя его беспокойство, продолжаю спокойно расставлять в ящике библиографические карточки для первого тома шеститомника «Беларускія пісьменнікі», вдруг рассердился:

— Каму стануць патрэбны гэтыя твае паперкі?! Мы скора ўсе вымрам!

И тут я решил рассказать Адамовичу, что о нем злые языки судачат в Минске. В ответ на лице моего собеседника появилось сначала удивление, а потом — улыбка:

— Ты думает, Адаме, што я еду ў Маскву, каб забаўляцца... А я спадзяюся, што, працуючы там, прынясу беларусам болып карысці, чым знаходзячыся тут. Вазьмі для прыкладу Мікалая Улашчыка: колькі дабра ён робіць для вывучэння нашага летапісання, працуючы пасля высылкі ў Інстытуце гісторыі ўсесаюзнай акадэміі! У Мінску нашы гісторыкі даўно яго з’елі б... Ці колькі мы выйгралі 6, калі б у свой час Пётр Міронавіч не загінуў, а кіраваў намі, як пагаворвалі, з Масквы...

И Алесь Адамович вскоре действительно переехал во всесоюзную столицу. Но часто приезжал в Минск к семье, заходил в институт. И мы сообща вспоминали начало начал.

...Впервые мы встретились в сентябре 1953 года, когда я был на третьем курсе отделения журналистики БГУ Молодой и подвижный, пришел он читать нам спецкурс лекций по стилистике, предложил писать по ней курсовые работы. Я выбрал темой язык статей журнала «Беларусь». И после доказательно упрекнул в курсовой редакцию за чрезмерное выхолащивание, почти бюрократизацию стиля. Очевидно, работа запомнилась руководителю, ибо он здоровался со мной, встречаясь в университетских коридорах. Радовался, когда я на «отлично» защитил у доцента БГУ Давида Факторовича не совсем обычную (даже для поляков, а тем более для белорусов) дипломную работу «Адам Мицкевич — публицист», сетовал, что меня не оставили в аспирантуре, а распределили секретарем радошковичской районной газеты «Сцяг Ільіча».

В Радошковичах (или, как на месте выговаривали, Радашкавичах) я с головой окунулся в прошлое района и шире — Молодечненщины. Познакомившись с вдовой Бронислава Тарашкевича Ниной Нижанковской, ездил в Вильнюс изучать материалы суда над «Грамадой», попутно доказал, что Михал Клеофас Огинский жил в белорусском Залесье, что неинтересных мест в Беларуси нет — есть только неизученные.

И вот в 1959 году узнаю, что Радошковичский район делится между Молодечненским и Воложинским. Кочевать дальше не хотелось, и я поехал в академический Институт литературы проситься на работу: буду, мол, заниматься изучением литературных взаимосвязей.

— А як я змагу прапісаць вас у Мінску?! — сразу же возразил мне директор института Василь Васильевич Борисенко. — Ваши артыкулы ў «Літаратуры і мастацтве» я чытаў. Тэматыка такая для інстытута патрэбная. Таму... Таму паступайце ў аспірантуру. Праз сем дзён уступныя экзамены.

— Дык жа, Васіль Васільевіч, не паспею падрыхтавацца...

— Не наеўся, то не наліжашся! Едзьце ў свае Радашковічы і хутчэй прывозьце дакументы.

Когда хозяин кабинета вывел меня, прощаясь, в коридор, нас заметил стоявший у окна Адамович. Узнав меня, подошел поближе:

— Здароў, Адам!

— Вы знаёмы? — удивленно спросил Василь Васильевич.

— Так, ён пісаў у мяне курсавую.

— То будзе пісаць і кандыдацкую. Па чым збіраецеся?

— Мусіць, па сувязях з польскай літаратурай. У XIX стагоддзі, на пачатку абноўленага шляху нашага пісьменства, яны былі плённымі і шматбаковымі.

— То і добра. Чакаем.

Потом я убедился, что руководители диссертациями бывают разные: одни только мешают, навязывая свою точку зрения, другие пишут за диссертанта (особенно за диссертантку). Третьи же, Адамович как раз относился к таковым, сообща обсуждают концепцию и не вмешиваются в детали. Алесь Михайлович посоветовал: «Только не поддаваться вульгаризаторам, отождествлявшим тогда все польское с панским, и ориентироваться скорее на Ленина, который утверждал, что польское освободительное движение было революционным в целом». После Адамович хлопотал, чтобы я поехал в научные командировки в Варшаву, Краков, Вроцлав, Познань. Радовался моим находкам, особенно в Англии, куда я отправился

осенью 1982 года с легкой руки заведующего отделом культуры ЦК КПБ Ивана Ивановича Антоновича.

Впрочем, после той двухмесячной юнесковской командировки Алесю Адамовичу пришлось меня активно защищать. Дело в том, что, вернувшись, я начал печатать с продолжением свои очерки «За Ла-Маншам, сярод беларусаў: 3 «Англійскага дзённіка» на страницах газеты «Голас Радзімы». И вдруг где-то под конец обещанное продолжение не появилось, а Алексей Карпюк позвонил мне из Гродно и тревожно спросил, не сушу ли я сухари. Мол, в их город приезжал на семинар атеистов лектор из отдела пропаганды и агитации ЦК КПБ и спросил у слушателей, знают ли они, какой «фокус отмочил их землячок», ибо, поехав в «логово империалистов», этот Мальдис вместо того, чтобы описывать эту эмиграцию одной черной краской, употребил все цвета радуги...

И тут началось. Из издательства вернули мне рукопись. Браковали статьи, не имеющие к Англии никакого отношения. Вызвав в академический президиум, посоветовали отказаться от издания книги и на пару лет «тихо залечь на дно», пока все забудется. Я отказался, ибо тем самым доказал бы, что в чем-то виновен.

Оказавшись в такой, казалось, тупиковой ситуации, я, естественно, пошел за советом к Алесю Адамовичу. А он успокоил меня: идет обыкновенное противостояние двух соперников, мол, один из них послал за границу явно не того человека и должен понести за это ответ. И обещал организовать мне встречу «с самим Кузьминым», который мог повлиять на дальнейший ход событий. Александр Трифонович принял меня, внимательно выслушал и, подумав, вздохнул:

— А что я смогу сделать? Вон и меня тут, — последовал кивок рукой в определенном направлении, — попытались сделать троцкистом. — И, помедлив еще, добавил: — Что в вашей книге самое ценное? Находки. Вот и оставьте только их, сократите всю публицистику, светлую и черную. Не дразните гусей.

Узнав о таком совете, Алесь Адамович подписал мне свою книгу «Каратели. Радость ножа, или Жизнеописания гипербореев»: «Адаму Мальдзісу, якому жыць весялей, чым нам, бо ён

у XVIII-м!» Имелись в виду мои описания повседневной жизни наших далеких предков.

А через семь лет вышла из печати самая тонкая моя книга: «3 літаратуразнаўчых вандраванняў: Нарысы, эсэ, дзённікі». «Англійскі дзённік» был сокращен более чем наполовину.

Хочу вернуться к блогу Алеся Чайчица. Там сообщается, что в Москве разработана целая программа сохранения памяти о, несомненно, классике нашей литературы: издаются посвященные ему книги, в годовщину его смерти были возложены цветы к установленной ему мемориальной доске. Ничего такого в Минске пока нет... А жаль. Ведь имя Алеся Адамовича историей ставится рядом с именем его соратника и друга Василя Быкова.

| СБ. Беларусь сегодня. — 2014. — 19 февр.

Паломнік у будучыню, або Сяброўства даўжынёй у чвэрць стагоддзя

Як і многія яго сучаснікі, я ўдзячна лесу за цудоўныя моманты шматлікіх зносін на перакрыжаваннях агульных інтарэсаў. Ведаю Адама Іосіфавіча Мальдзіса, здаецца, усё сваё прафесійнае жыццё — яшчэ да нараджэння «Чатырох чвэрцяў», а ім у 2018 годзе спаўняецца дваццаць пяць гадоў. 3 цікавасцю прачытвала навуковыя і мастацкія публікацыі ў перыёдыцы, «Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча» ды і «Восень пасярод вясны», якія шырока абмяркоўваліся ў культурным асяроддзі.

Сапраўды, Адам Мальдзіс — сучасная легенда. Менавіта ад такіх дзеячаў з інтэлектуальнай эліты грамадства і залежыць аўтарытэт нашай эпохі. Па выніках яго дзейнасці нашчадкі будуць меркаваць пра тое, як жыў XX век і што трэба з яго браць, каб рухацца ў будучыню.

Размовы нашыя з ім былі вельмі сур’ёзнымі — гаварыць было пра што. Многія выдавецкія праекты тычыліся глыбокай гісторыі краіны, выбітных асоб нацыянальнай культуры. Паўставала заўсёды вялікая адказнасць перад чытачом за дакладнасць і праўдзівасць. Але былі ў нас і іншыя, «асабістыя», тэмы. Напрыклад, пра беларуска-шведскія стасункі. У той час я бывала ў Швецыі і вельмі захаплялася скандынаўскай культурай. I Адам Іосіфавіч многа чаго ведаў. Як суразмоўца ён вельмі цікавы — дасведчаны, высокаадукаваны.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН