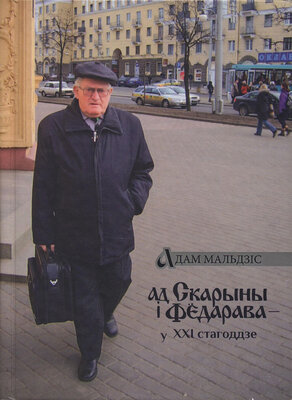

Ад Скарыны і Фёдарава — у XXI стагоддзе

Адам Мальдзіс

Выдавец: Чатыры чвэрці

Памер: 208с.

Мінск 2018

И вот в древнем литовском замке Тракай проводится «Рим-V». Белорусы (Геннадий Саганович и Захар Шибека) первыми представили тексты своей истории (кстати, она уже издана в двух книгах — на белорусском и польском языках и переводится на украинский). Первый из авторов, написавший семь разделов о ВКЛ, охарактеризовал княжество как уникальное для Европы того времени федеративное государство, созданное в общих интересах — прежде всего для защиты от крестоносцев и татаро-монгольской орды. Кстати, о федеративное™ свидетельствует уже само официальное название державы: Великое Княжество Литовское, Русское и Жемайтийское. Что же касается угнетения, то оно имело не этнический, а феодальный характер: если боярин владел поместьями и в Жемайтии, то угнетал предков нынешних литовцев, а если кунигасы (князья) Радзивиллы (от литовского erelis — «орел») владели Несвижем и Слуцком, то все происходило с точностью до наоборот.

Вслед за белорусами заявили о готовности своих работ поляки. Отдельные разделы привезли для обсуждения украинцы. И только литовцы, почувствовав, что их текст войдет в противоречие с белорусским и тем самым нарушит одно из двух основных «римских» требований, не предоставили ни одной страницы и даже не назвали никаких возможных сроков. В вильнюсской прессе появились публикации, что все в Тракае вели себя хорошо, даже поляки, а вот белорусы проявили агрессивность, претендовали и на часть ВКЛ, и на общность наследия. Переговоры зашли в тупик. «Рим-V» оказался последним. Попытки реанимации результатов не дали.

Нетрадиционные «круглые столы»

Белорусско-литовские научные распри тревожили зарубежных коллег — уже не только из «римской четверки», но и белорусистов из других стран. Поэтому почетный профессор многих университетов мира, в том числе и БГУ, Анджей Цехановецкий, потомок князей Мстиславских и Заславских, собрал в Лондонском университете небольшое совещание. Прибыли профессора Норманн Девис, Джим Дингли, князь Замойский. Они говорили нам: не хватало еще, чтобы литовцы поссорились с белорусами, своими не только соседями, но и «родственниками» (через знаменитый «балтский субстрат» в крови). Раз многосторонние конференции результатов не дают, тогда, может, лучше встретиться вам с литовцами напрямик? Мы готовы дать Международной ассоциации белорусистов личные деньги на организацию такой встречи...

Но тут уже нам пришлось признать: нет «мира» и среди самих белорусов. Наряду с традиционным, советским мнением, что это литовцы «покорили» нас, слабеньких, появилось и нашло сторонников, особенно среди молодежи, противоположное утверждение. Уважаемый Микола Ермалович, желая отогнуть перегнутую палку, добился того же эффекта, но только в противоположную сторону:

мол, это мы, мощные, «завоевали» «Аукштоту и Жамойть», ВКЛ — целиком и полностью наше государство.

— Ну вот, — вздохнул Норманн Девис, чьи книги о славянах читались тогда, как откровение, — как же вы будете дискутировать с литовцами, коль в вас самих согласья нет. Надо сначала собраться белорусам и прийти, если не к единому, то близкому мнению.

— А я готов приехать в качестве арбитра, — добавил Анджей Цехановецкий. — Заодно посмотрю, как там лежит у вас, в академическом музее, подаренный мной слуцкий пояс. Картину с видом Несвижа начала XIX века добавлю.

— Ия готов поехать, — продолжил разговор Джим Дингли. — Думаю, профессор Грачиотти из Рима, профессор Бардах из Польши, другие объективные специалисты по временам ВКЛ присоединятся к нам.

И вот мы встретились за «круглым столом» в Минске. Прессу и публику, дабы не разжигать страсти, не приглашали, чем накликали на себя волны гнева. Начали по телефону протестовать и литовцы: как же так, разговор будет идти о ВКЛ, но без нас?! На что мы спокойно отвечали: сначала дайте прийти к единому мнению нам самим. А потом белорусы уже встретятся (без «арбитров») с литовцами где-нибудь на пограничье.

Споры продолжались два дня. Микола Ермалович сначала держался категорично, но потом, когда ему задали вопрос: а где же, в каком месте состоялись наши победы над балтами, стал более конструктивен и подписал «примирительный» заключительный документ, в котором говорилось: да, были вооруженные нападения, но они носили не этнический, а династический характер. А иногда просто грабили друг друга, что во времена феодальной раздробленности наблюдалось во многих странах. Сущность заключения лаконично и мудро изложил профессор Юльюш Бардах, специалист по Литовским статутам;

— Как мне кажется, здесь вообще нет проблемы. Если смотреть из Минска, ВКЛ можно считать белорусско-литовским государством, а если смотреть из Вильнюса — литовско-белорусским. Ведь основное ядро в нем — экономическое, территориальное, культурное — белорусское, а военное, политическое — больше литовское.

С тем мы и поехали через пару месяцев в Гервяты Островецкого района на встречу с литовцами. В нашу команду входили видные белорусские историки. Литовцев же представляли преимущественно политики, филологи, аспирантская молодежь. Диалог в первый день складывался явно не в пользу гостей. Чтобы поднять им настроение, мы повели их по этническим литовским деревням, где женщины поили всех парным молоком, угощали первой клубникой. А вечером на мосту у «чертова млына» литовские, белорусские, польские, русские песни пели «самодеятельницы» из деревни Гири. Однако не все литовские коллеги спокойно слушали концерт. Некоторые побежали на почту, чтобы на завтра вызвать из Вильнюса подмогу, «тяжелую артиллерию».

Следующий день начался с того, что два ксендза отслужили в местном костеле мессу за наше взаимопонимание. Притом белорусский священник правил службу по-литовски, а приехавший с Витебщины литовец — по-белорусски. А там подъехал и микроавтобус из Вильнюса: прибыли директор академического Института истории Литвы профессор Антанас Тила, уже знакомый нам Чесловас Кудаба (кстати, уроженец Мядельщины), другие известные ученые. Дискуссия приобрела конкретный и конструктивный характер. Определение ВКЛ, данное в Минске профессором Бардахом, вроде бы устраивало, с мелкими оговорками, всех (кстати, через несколько лет я с удовлетворением встретил близкую формулировку во втором томе «Энцыклапедыі гісторыі Беларусь, где ВКЛ характеризовалось как «Беларуска-Літоўская дзяржава»). Затем по-деловому принялись за составление текста коммюнике. Его зачитали и раздали представителям СМИ уже в Островце, где нас нетерпеливо ждали, надеясь на «жареное». Но «жареного» не получилось, ибо, казалось нам, наконец победили логика, здравый смысл, факты. Правда, то коммюнике белорусы опубликовали, а литовцы — нет. Кто тут повлиял или что повлияло — точно не знаю, могу лишь догадываться.

Лет через восемь невдалеке от Гервят, в Рымдюнском литовском культурно-образовательном центре, была сделана еще одна попыт-

ка научного примирения. К сожалению, повторился прежний сценарий. Белорусскую сторону представляли серьезные специалисты, а из Вильнюса приехали только один политик и один специалист по частному вопросу — по Литовской метрике. Правда, заседание прошло не без пользы: высказывалось немало предложений по поводу многотомного издания документов Литовской метрики, хранящихся преимущественно в Москве. Кстати, в Минске увидела свет книга № 560 «Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага». Значит, все же можем сотрудничать, не деля эту самую метрику на нашу и вашу...

Историография — мать истины?!

Готовясь написать предлагаемые вам размышления, я решил еще раз посмотреть, что публиковалось другими — и раньше, и теперь. Еще раз перелистал вузовские и школьные учебники, походил по книжным магазинам, купил немало новинок. Среди них — «Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003 гг.» (Минск, 2006) с богатейшей библиографией, «Канструкцыя і дэканструкцыя Вялікага княства Літоўскага» (Минск, 2007), а из прежнего — скромно изданное пособие для учителей «Псторыя Беларусі. 10 клас (схемы, табліцы, тэкст)» (Минск, 2001) Натальи Шаровой и Любови Селицкой. Первые две книги включают в себя материалы Международного «круглого стола» и Международной научной конференции, проведенных в Гродно соответственно в 2003 и 2004 годах. Из этих изданий легко сделать два вывода: интерес к ВКЛ не угасает, но центр его изучения перекочевывает из Минска в приграничное Гродно, что, наверное, естественно.

Но когда я перечитал старые записи и познакомился с приобретениями, пришел, как говорят, в тихий ужас: что ни автор — то своя, часто противоположная концепция. И каждый стремится както обойти главное, сущностное, а именно вопрос: имеем ли мы право считать себя наследниками ВКЛ? Неужели, подумалось, со всеми придется спорить, каждого цитировать? Да на это же потребуются

годы и не газетная статья, а книга-фолиант. Но однажды утром пришло успокоение: я же, используя, конечно, свои прежние публикации, сказанное и услышанное на конференциях и «круглых столах», излагаю собственный, во многом писательский взгляд на проблему, не претендующий на истину в последней инстанции.

Кстати, из приобретенного понравилось пособие Н. Шаровой и Л. Селицкой. Правда, и они обходят поставленный выше вопрос, но деликатно подводят к нему. Одна из предложенных ими схем имеет название «Федеративный характер и восточнославянский этнический фундамент ВКЛ», а из содержания ясно: Полоцкое княжество вошло в ВКЛ благодаря «дипломатическим соглашениям», а Витебское — благодаря «брачным связям», захват же был применен только к Подолью, Подляшью и Волыни. Затем указываются главные черты автономности белорусских княжеств, вошедших в федерацию. Дальше речь идет о причинах объединения: с одной стороны — «остановка нажима крестоносцев на восточных славян, балтов», со второй — «возвращение белорусско-литовской державе лидерства в проведении восточной политики», защите от татаромонгольской орды и крымских татар и, с третьей стороны, для меня лично совершенно новой, — «отвоевать в Польше место западноевропейского форпоста в Восточной Европе». Кратко, но емко.

Великое Княжество Литовское — государство многих этносов, конфессий, культур и элит

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН