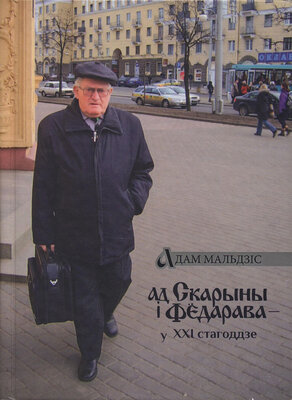

Ад Скарыны і Фёдарава — у XXI стагоддзе

Адам Мальдзіс

Выдавец: Чатыры чвэрці

Памер: 208с.

Мінск 2018

Помнится, последствия урагана ликвидировали быстро и эффективно. А почему? Да потому, что власть приняла незамедлительные решения, позволившие свести к минимуму потери. Потому что после довольно продолжительного шатания от всяких ветров устой

чивее стали экономические стены нашего государственного строения. А как же фундамент? Прочно ли он зацементирован, глубоко ли уходит в землю — в национальную историю? Конечно, история БССР — очень мощный пласт! Но мы живем сегодня в другой стране, которая носит имя — Республика Беларусь. Многие исследователи по-настоящему осознают, что «копать» необходимо глубже — туда, где рождалась нация, имеющая огромную тысячелетнюю историю. Эти поиски неизменно приводят ученых к Полоцкому, Туровскому, Витебскому, Минскому, Городенскому, Друцкому и иным княжествам, княжеству Новогородскому, из которого «родилось» Великое Княжество Литовское.

И вот тут, при переходе от Новогородского княжества к Великому Княжеству Литовскому, Русскому и Жемайтийскому, начинается некий сбой в нашем мышлении. Полоцкое, Туровское — вроде бы (или, конечно же!) наши, а вот Литовское — вроде бы уже и нет. Ибо в память въелся советский стереотип, рожденный в 1930-е годы, что ВКЛ — государство, чуждое нам, навязанное, враждебное. Ибо литовские князья завоевали нас, покорили, а потом эксплуатировали...

И самое парадоксальное, такой взгляд целиком удовлетворяет многих нынешних литовских историков, с которыми мне, белорусу с литовскими корнями, приходилось спорить на самых разных конференциях — от Рима и Люблина до Гродно и Тракая, Гервят и Рымдюн (этнические литовские деревни на территории Гродненщины).

А имею ли я право на спор?

Такой вопрос родился у меня, когда начал писать не только данную статью. Ведь действительно могут сказать и наши, и литовские историки в мой адрес: он — доктор филологических наук, занимался историей белорусской литературы XVI-XIX столетий, так чего лезет в чужой огород?! Во-первых, «огород» для меня не чужой с детства. Помню, с каким недоумением мои одно

сельчане встретили весть, что по решению Кремля в пяти километрах от нашей деревни «по живому» пройдет граница, и нельзя уже будет запрячь лошадь и просто так поехать в Вильно, издревле сложившееся как экономический, политический, культурный центр и этнических литовских, и этнических белорусских земель. После войны мать настаивала, чтобы я поступал в Вильнюсский университет (ближе, да и родня там), но вмешался отец: мол, раз пробует что-то писать по-белорусски, пусть отправляется в Минск. Однако связи с Вильнюсом не прерывались. Когда стал работать в академическом Институте литературы, охотно ездил к соседям на конференции. А потом предложил им: давайте дружить институтами! И дружили по-настоящему: провели немало научных встреч, вместе отдыхали на Нарочи и Свитязи, в Тракае и Каунасе. И только улыбались, когда до нас доносилось эхо утверждений будто «враги-литовцы» нас «заполонили». Только неизвестно, где, в какой битве...

Помню, литовская фольклористка Ванда Мисявичене (именно она установила, что литовские жатвенные песни гораздо ближе к белорусским, чем к родственным латышским), хитро улыбаясь, сказала: «А вы знаете, ваши историки правы: белорусский фольклор сохранил доказательство, что такая битва состоялась... Послушайте, — и продиктовала текст, который я записал:

— Ой, наехала Штва — Будзе ў нас бітва.

Будзем Літву біці — Вольку бараніці!

После чего, глянув в мой блокнот, уточнила: «Слово “литва” пишется здесь с малой буквы: не государство же наехало, а его жители, дружина. Потому что “Волька” — это не “воля”, а невеста. По мелодии песня — свадебная. То есть понаехали дружки жениха — надо не упустить свое, взять с них выкуп».

Теперь второй аргумент. Моим «выкупом» и за литовские корни, и за гостеприимные встречи стало согласие написать совместно с литовской исследовательницей Альмой Лапинскене книгу

о наших литературных связях. Включили тему в договор между институтами. Мне надлежало описать контакты до 1939 года, моему соавтору — более поздний и насыщенный сотрудничеством (по крайней мере, переводами и декадами) период. Вскоре появилось наше совместное белорусское «чадо» под названием «Перазовы сяброўскіх галасоў» (1988). И хотя я, естественно, начинал, вторгаясь в историю, издалека, от ВКЛ, никаких возражений в печати мои утверждения об общности государства, добровольности и плодотворности его создания не вызвали. Как и повторение этих утверждений в литовской версии — «Литовско-белорусские литературные связи» (1989). Правда, одну мою фразу, несмотря на споры, длившиеся целый день, вплоть до самого отправления поезда «Чайка», все же переделали. Речь шла о государственном языке ВКЛ. Вслед за нашими языковедами, славистами других стран я настаивал на его определении как древнебелорусский книжный. Когда же открыл напечатанный литовский вариант, увидел: язык преобразовался в «канцелярский язык» княжества. Что, конечно, возмутило меня: а какова же его этническая основа?! Ведь она имелась даже у эсперанто! Тем не менее «война» между нами из-за такого несовпадения взглядов не началась. Вскоре доктор Альма Лапинскене возглавила Литовскую ассоциацию белорусистов, начала говорить побелорусски, переводить с него. Одним словом, стала «полпредом» белорусской литературы в Литве.

Наши разногласия

Итак, одно из существенных, но не основных наших разногласий заключалось в том, что мы с литовскими коллегами по-разному характеризуем государственный язык ВКЛ. Мы утверждаем: литовцы приняли наш книжный язык. Их точка зрения — тот язык был чем-то вроде древнего эсперанто. Однако основные споры происходили по другим, более кардинальным вопросам: чьим интересам

соответствовало создание ВКЛ, чье это было государство, каковы были его элиты и кто кого в нем угнетал? А также какие плодотворные уроки можно извлечь из истории ВКЛ, кому принадлежит оставшееся культурное наследие и стоит ли (а если стоит, то в каких случаях) его «делить»? Обо всем этом и пойдет речь дальше.

Но сначала позвольте еще раз обратиться к истории вопроса, что поможет, как я считаю, прояснить несколько существенных моментов.

Благословение Папы Римского

Очевидно, мои работы о белорусско-литовском, белорусскопольском, белорусско-русском и белорусско-украинском литературном и, шире, культурном взаимодействии не остались незамеченными. Этим объясняю поступившее мне в апреле 1990 года приглашение в Италию на международную конференцию, посвященную культурному наследию стран ЦентральноВосточной Европы, которые образовались на территории бывшей Речи Посполитой, — Беларуси, Литвы, Польши и Украины. От каждой из них в Рим направилось по шестерке ученых — по три из «метрополии» и от диаспоры. Из Беларуси вместе со мной поехали известный историк, профессор Анатолий Грицкевич и языковед Вячеслав Веренич.

Конференцию проводил Папский институт в Ватикане, где при Иоанне Павле II работало много поляков. Поэтому, увидев, что число оных превышает количество всех остальных в несколько раз (и какие имена: сам нобелевский лауреат Чеслав Милош прилетел из США), мы внутренне сжались от напряжения, ожидая, что главными «спорщиками» окажутся белорусы и поляки, что опять всплывут вопросы о «крессах всходних» и так далее. И ошиблись. Ибо поляки знали и прекрасно усвоили пророческие утверждения редактора парижской «Культуры», минчанина родом, Ежи Гедройца о том, что на «крессах» возродятся суверенные белорусская, литовская и украинская державы, и уже смирились

с утратой «восточных земель». Зато литовцы встретили (за единственным исключением) дружелюбные и конструктивные высказывания белорусов в штыки: мол, ВКЛ — государство только литовское и ни о каком общем наследии нет и речи. С их стороны посыпались вопросы: «В состоянии ли белорусы выжить как нация и на что они возлагают надежды в своем оптимизме?», «Смогли бы возникнуть украинская и белорусская нации, если бы их земли в свое время не вошли в состав ВКЛ?». И наконец: «Можно ли считать белорусов народом государствотворческим, а древнебелорусский язык — государственным языком ВКЛ?» Мы отвечали корректно, хорошо аргументированно. Иногда нас поддерживали украинцы и поляки.

На конференции известный польский историк Ежи Клочовский предложил': поскольку все мы «обречены» на соседство и наши корни тесно переплетены, давайте напишем четыре национальные истории и переведем их на три других языка. Каждая сторона вольна оценивать себя настолько, насколько ей позволяет чувство объективности. Но в «историях» не должны содержаться два самых опасных изъяна: нельзя оскорблять достоинство другого народа или страны и нельзя допускать взаимоисключающих утверждений. Мне показалось, литовские коллеги явно приуныли: белорусы ведь напишут, что литовцы их не завоевывали, а для литовцев это — краеугольный камень в оценке ВКЛ.

Идею написания таких исторических текстов одобрил Папа Иоанн Павел II, который радушно принял участников конференции в Ватикане и нашел несколько минут для разговора с каждым. От имени белорусской делегации я вручил понтифику энциклопедический справочник «Францыск Скарына», посвященный, пожалуй, самой светлой личности в ВКЛ — зачинателю книгопечатания на этих землях, переводчику и толкователю Священного Писания. Знаменательно, что в одних случаях он называл себя, повторюсь, русином, имея в виду этническое происхождение, в других — литвином, указывая на государственную принадлежность.

Продолжение «римских» споров

После «Рима-I» через год прошел «Рим-П» в Люблине, затем —

«Рим-Ш» в Каменце-Подольском, потом дошла очередь и до Беларуси. «Рим-IV» решили провести в Гродно. И на всех этих форумах продолжались дискуссии о сущности Великого Княжества Литовского. Но вильнюсские коллеги либо уклонялись от прямых ответов, либо заявляли, что «ни с кем делить ВКЛ не собираются». Разве что согласны считать белорусскими земли за Днепром и Двиной. Исключение составлял лишь известный географ и краевед профессор Чесловас Кудаба, призывавший не накладывать прежние терминологические трафареты на сегодняшнюю действительность, не путать этнос с государственностью. Ведь названия «путешествуют» (яркий пример — Пруссия). То же случилось и с Литвой: во времена ВКЛ — это западная и центральная части этнических белорусских земель, а территории, населенные предками нынешних литовцев (только не «летувисов», ибо, как доказали мне вильнюсские белорусы, такое название противоречит правилам лексикологии), назывались Жемайтией, Аукштайтией, Дзукией...

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН