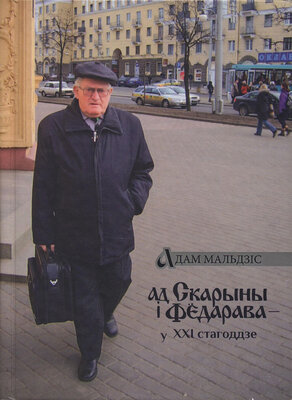

Ад Скарыны і Фёдарава — у XXI стагоддзе

Адам Мальдзіс

Выдавец: Чатыры чвэрці

Памер: 208с.

Мінск 2018

«Чтобы познать поэта...»

Другой европейский гений, Иоганн Вольфганг Гете, с которым г Адам Мицкевич встречался и беседовал в саксонском Веймаре, как-то сказал: «Кто хочет познать поэта, должен побывать в его стране». Это в полной мере относится и к автору «Пана Тадеуша». Только поднявшись в древнем Новогородке на Замковую гору, постояв у ее подножия в старинном храме, где крестили будущего поэта, побродив по его стезям на берегах таинственного озера Свитязь, можно приступать к чтению Мицкевича не ради знания, а для души.

Детство Адама, как и положено гению, наполнено «небесными знаками». Это и исцеление от тяжелой болезни, и пожар в городе, и отступление войск Наполеона. Особенно мальчик любил слушать белорусские народные песни и сказки из уст надомных людей Гонсевской и Блажея. Когда подрос и пошел в новогрудскую школу, содержавшуюся монахами-доминиканцами, вместе с будущим поэтом и фольклористом Яном Чечотом не пропускал в окрестных деревнях народные празднества — свадьбы, крестины, дожинки, запоминал народные песни, смотрел обряды. И, конечно же, хорошо усвоил белорусское просторечье. Позже, в лекциях в Коллеж де Франс, он даст высокую оценку белорусскому языку, древнему и богатому.

Еще можно вспомнить поездки с родителями, а потом и самостоятельно по местечкам и фольваркам Новогрудчины, где жили многочисленные родственники и друзья. Душа поэта жадно впитывала все увиденное и услышанное. Пока его не очень волновало, как называть новогрудский край. В государственном отношении он вошел в состав Российской империи. Но местные, «тутэйшыя» от

личия в традициях, быте со временем становились все очевиднее. «Малая родина» желала приобрести более точное имя. А для этого требовались новые горизонты представлений о жизни. И они появились в 1815 году, когда Мицкевич поступил в Виленский университет.

Родина расширяет свои пределы

М ильно, древний град, основанный князем Гедимином, дол1_Жгие столетия являлся центром литовско-белорусских земель, столицей Великого Княжества Литовского, общего государства двух народов-соседей. Хотя с третьим разделом Речи Посполитой 1795 года оно прекратило свое существование, но по-прежнему обладало притягательной силой, особенно для молодежи, съехавшейся сюда в университет, — неповторимое средоточие интеллектуальной жизни того времени. Ее волновали те же вопросы, что и Мицкевича: что являет собой их отчизна, каковы ее отличительные черты? Студенты объединялись в общества филаретов, филоматов и «лучистых». На тайных сходках за городом слушали рефераты о народном творчестве и быте крепостных крестьян, пели песни, читали стихи, ставили драматические сценки, где звучала и белорусская речь. Но называли они себя литвинами — не в этническом смысле, а в историческом, как наследники Великого Княжества Литовского. Так у Мицкевича определилось новое, более широкое, понятие родины. Литовского языка он почти не знал (с трудом записал на нем три песни), но историческое имя временно принял.

Вместе с Яном Чечотом, Томашем Заном и другими сынами земли белорусской Адам Мицкевич соревновался в стихотворчестве. Его произведения «Песня филаретов», «Ода к юности», прославляющие гражданственность, стали гимнами патриотической молодежи. Правда, как и первая поэма «Мешко, князь Новогрудка» (1817), написаны они в соответствии с устаревшими канонами классицизма. Поэту требовалось вдохнуть свежего, народного воздуха. И он смог это сделать на родной Новогрудчине, где проводил

летние и рождественские каникулы. Один из университетских друзей, Игнатий Домейко, познакомил Адама со своей родственницей Марылей Верещакой, жившей в Тугановичах. Марыля оказалась необыкновенной девушкой: отлично знала западноевропейскую романтическую поэзию, любила петь белорусскую народную песню «Да цераз мой двор...» и сама сочиняла музыку. Вспыхнула большая и чистая любовь, которая, по всеобщему признанию, разбудила в Мицкевиче настоящего поэта. Из складывавшегося эпигона традиционного классицизма Марыля сделала страстного поборника романтизма. Однажды, выслушав на берегу Свитязи из уст старого рыбака легенду об утонувшем городе, она воскликнула: «Napisz cos takiego!» — «Напиши нечто такое!» И он написал. Создал баллады «Свитезь», «Свитезянка», «Лилии», вторую и четвертую части поэмы «Дзяды», издал в Вильно два сборника поэзии, которыми положил начало польскому романтизму.

В ссылке и изгнании

Власти все же вышли на след тайных обществ. Наиболее активных филоматов и филаретов, среди них и Мицкевича, уже работавшего учителем в Ковно, заключили в тюрьму. А потом отправили кого в ссылку, а кого домой под полицейский надзор. Для Мицкевича ссылка выглядела скорее почетной: Петербург, Одесса, Крым, Москва, снова Петербург. Посещения салона для избранных пианистки Марии Шимановской, встречи с братьями по духу — Пушкиным и Вяземским, Рылеевым и Бестужевым. Потом он адресует им свое стихотворение «Друзьям-москалям». А Пушкин (на доме по улице Немировича-Данченко, где они встречались, теперь красуется памятный горельеф) адресовал Мицкевичу строки: «Он говорил о временах грядущих, / Когда народы, распри позабыв, / В единую семью соединятся».

С такими убеждениями Мицкевич и покинул (почти явно) Россию, обогатившую его не только изданием «Сонетов», но и по

ниманием того, что есть царская власть, но есть и друзья-славяне. Против первой он попытался бороться с оружием в руках во время восстания 1831 года, пробрался даже в Великопольшу (кстати, единственные месяцы, когда поэт пребывал на этнически польской территории), но почитатели удержали его.

А потом начались годы скитаний, паломничества по Европе во имя спасения родины. Теперь для него это уже была не только Новогрудчина, не только Литва (историческая), но и вся бывшая Речь Посполитая (включая Польшу и Украину), все славянство. А во время «весны народов» 1848 года пришло очередное понимание: нельзя освободить один европейский народ, не сделав свободными все страны Европы. Поэтому поэт организовал польский легион и направился в Италию на помощь повстанцам Гарибальди, потом, в 1855 году, — с политической миссией в Турцию, в Константинополь, где его внезапно и настигла смерть. Даже энциклопедии утверждают: от холеры. Но я разделяю мнение тех, кто считает: отравили недруги. Иначе тело Мицкевича не перевезли бы в Париж, а потом в Краков, в Вавельский замок, к гробам королей. Ведь корону короля поэтов на своей родине, малой и большой, он ни с кем не разделил.

К вершинам славы

Признание к Адаму Мицкевичу пришло уже в виленско-ковенский период его жизни, после выхода первых двух романтических сборников поэзии. Оно окрепло в России, где поэта, несмотря на молодые годы, причислили к сонму великих славянских творцов. Мицкевич оставался незыблемым литературным и нравственным авторитетом, находясь вдали от родины, в эмиграции. Хотя его произведения в Российской империи строго запрещались, тем не менее их привозили сюда и распространяли нелегально. Они воспитывали патриотические чувства у преемников филоматов и филаретов, участников восстаний 1831 и 1863 годов, формировали художественные вкусы.

В 1830-1840-е годы в распространенной в Беларуси польской литературе отчетливо сформировалась так называемая белорусская школа, куда входили Александр Гроза, Юльян Лясковский, Героним Марцинкевич, три брата Гржималовские и многие другие. По таланту они, несомненно, не дотягивали до уровня своего вдохновителя и учителя Адама Мицкевича. Но, как и он, в своих романтических произведениях уже сознательно и последовательно опирались на белорусское устное народное творчество. Отсюда оставался всего один шаг к литературе белорусской — сознательному творчеству на белорусском языке. Этот шаг сделали Владислав Сырокомля, Винцент Дунин-Марцинкевич, Ян Барщевский, Александр Рыпинский, Артем Верига-Даревский, Винцесь Коротынский, Аделя из Устрони, авторы анонимных «гутарак» (бесед). Наряду с польскими у них появляются, сначала несмело, нерегулярно, белорусские произведения, которые у Дунина-Марцинкевича уже занимают ведущее место. Как раз в таком смысле, как зачинателя традиции, Мицкевича можно считать и одним из зачинателей новой белорусской литературы. Вот почему Адам Мицкевич так почитаем в Беларуси, на его родине: переводами, посвященными ему стихотворениями, музеями, памятниками, названиями улиц. Любовью читателей и почитателей.

| СБ. Беларусь сегодня. — 2008. — 23 дек.

^^Эапаветы, адрасаваныя нам Ігнатам Дамейкам

■

Ігнацы Дамейка быў чалавекам дзеяння. Дзеяння надзвычай шматграннага, універсальнага. У праграме Міжнароднай навуковай сесіі, якая прайшла И красавіка 2002 г. у Зале Ігната Дамейкі

Універсітэта дэ Чылі ў Сант’яга пад эгідай ЮНЕСКА і патранатам прэзідэнтаў Чылі Рыкарда Лагоса Эскабара і Польшчы Аляксандра Кваснеўскага, наш суайчыннік быў ахарактарызаваны наступным чынам: «Патрыёт. Інжынер. Выгнаннік. Мінералог. Вучоны. Эмігрант. Географ. Антраполаг. Асветнік. Рэктар». Да гэтых вызначэнняў я рызыкнуў бы дадаць яшчэ тры: пісьменнік, філосаф і этнограф (апісанні побыту арауканаў даюць для апошняга ўсе падставы). I чацвёртае, ужо спрэчнае: лінгвістапрактыка. Прынамсі, такую выснову робіш пасля прачытання артыкула Здзіслава Сіцькі, які сведчыць, што Жэгота (I. Дамейка. — «КГ») карыстаўся словам, у тым ліку беларускім, асэнсавана і мэтанакіравана, як і многія яго сябры-філаматы.

А чаму філосаф? Ды таму, што ў яго была свая канцэпцыя развіцця грамадства, свой погляд на прагрэс чалавецтва. Толькі яна выкладзена не ў асобных працах, а ў лістах да аднадумца і паплечніка Лясковіча, лістах асабістых, шчырых, не прызначаных да друку, не сапсаваных знешняй або ўнутранай цэнзурай. I таму яны заслугоўваюць нашага поўнага даверу.

Само сабой зразумела, што Дамейка адмоўна ставіўся да царызму. Гэта ён даказаў, узяўшы ў 1831 г. паўстанцкую зброю, хаця потым, у 1863 і 1871 гг. выказаў вялікія сумненні ў мэтазгоднасці і рэальнасці ўзброенага звяржэння прымусу. Але, што на першы погляд дзіўна, ён крытычна ставіўся і да тагачаснага заходнееўрапейскага грамадства, якое дало яму прытулак. Лічыў яго, як і ўвесь свой час, «бязбожным і банкірскім». У лісце ад 26 красавіка 1850 г. ён шчыра сумняваўся, што прыход да ўлады чарговага Банапарта, змаганне «белых і чырвоных» нешта зменяць да лепшага. «Бо ў Францыі, замест тых даўнейшых рэлігійных, маральных і палітычных пачуццяў, замест узнёслых імкненняў да славы, свабоды і поўнай самаадданасці, угрызлася ў нутро народа імкненне да ўзбагачэння, разліковасць, спажывецтва, і гэта не ад голаду, але ад распусты і нявер’я». Такія ж тэндэнцыі палохалі асветніка і ў маладым чылійскім грамадстве.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН