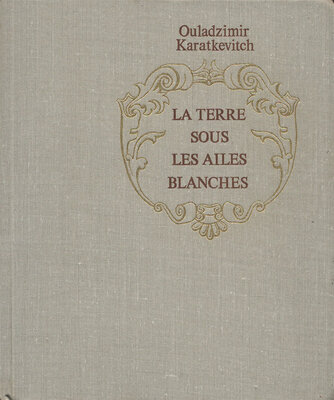

La terre sous les ailes blanches

Уладзімір Караткевіч

Выдавец: Юнацтва

Памер: 207с.

Мінск 1981

Gomel est une ville qui possédait une industrie assez développée, même avant la Révolution. On y fabriquait le verre, des tissus, des allumettes, des voiles et des cordages pour la marine. Il y avait là des ateliers de chemin de fer (avec 1200 ouvriers), une papeterie pas loin de la ville, à Dobrouch (elle a été construite en 1870, en 1914, 1276 ouvriers y travaillaient).

L’année 1930 marque le départ d’une industrialisation nouvelle, une vaste usine de machines agricoles est mise en exploitation, c’est la “Gomsselmach”. Pendant l’occupation, les nazis l’ont complètement détruite. Elle a été reconstruite et modernisée en 1948. La “Gomsselmach” aujourd’hui, c’est des machines à ensiler, des combinées diverses, des machines à faire les meules, etc...

Il y a aussi à Gomel des fabriques de câbles, de bateaux à ailes portantes, de roulements à billes, de démarreurs de tracteurs, d’appareils de précision. Gomel avec ses quais et ses embracadères, ses entrepôts, son bassin, son quartier industriel, ses voies de communication attenantes est aussi un port fluvival d’une grande importance. Les pé

6 Зак. 2632

81

niches venant d’Ukraine sont chargées de sel, de céréales, de métaux. Toute cette marchandise est ensuite acheminée vers les pays baltes, à Léningrad, dans les pays socialistes, en Biélorussie. Bientôt, des phosphates provenant de Lvov serviront de matière première à une gigantesque usine en construction pour la fabrication d’engrais qui pourront alors de Gomel être expédiés en Ukraine comme s’en va aujourd’hui ce que donne la forêt biélorusse (matière première et production) ainsi que tout ce que produit l’industrie biélorusse, jusqu’aux vêtements taillés dans les tissus de lin, tissus renommés dans le monde. Ces mêmes tissus ainsi que des vêtements ornés de belles broderies sont exportés dans les autres républiques du pays, en Allemagne Fédérale, en Suède, en Norvège et d’autres pays.

A Gomel il y a de tout, et une fabrique de contreplaqué et d’allumettes, et un combinat de confiseries (le combinat “Spartak”). L’Institut de recherches scientifiques, l’Institut des Ingénieurs du Chemin de fer, l’Université, les technicums, font de la ville un important centre culturel.

Bon! Montons maintenant à bord d’un bateau à ailes portantes et descendons le Soge et le Dniepr. Nous voilà en Ukraine. De là, par le Pripiat nous revenont en Biélorussie et allons jusqu’à Pinsk (nous nous y arrêterons un peu plus tard) par la Pina. Passons le canal Dniepr-Boug qui mélange ses eaux à celles du Moukhavets qui à son tour nous permet de rejoindre Brest. Chemin faisant nous dépassons des embarcations de tous genres, des péniches chargées de minerai de fer. Le Pripiat est assez calme et assez poissonneux. Cette randonnée, je l’ai faite un jour sur un bateau diesel, le “Maïakovski”, pendant une campagne électorale. Et pour finir, j’ai fait un morceau du trajet tracé à pied.

On peut voir beaucoup de choses intéressantes et curieuses pendant un pareil circuit. Des cerfs traversant la rivière à la nage. Les gens des villages bordant les

cours d’eau occupés à regarder le soir des films en plein air. Ces mignons villages et ces petites villes noyés dans la verdure semblent se cramponner aux rives, pour permettre à leurs châteaux, leurs églises et leurs gentilles charmilles de se regarder dans le miroir de l’eau. Là, des trayeuses, leurs travaux terminés, assises le soir sur le bord de la rivière, chantent des airs de la Polésie. Des amateurs du folklore biélorusse, cachant leur micro, essayent d’enregistrer ces chansons populaires. Nous dépassons une femme portant l’habit traditionnel, un habit tout couvert de broderies. Elle porte en bandoulière la “viarègneka”, une espèce de panier tressé d’écorce de bouleau servant de garde-manger en route. Nous voilà en face des vestiges de la muraille de Pinsk. Puis viennent à notre rencontre des villages renommés pour leurs poteries aussi variées qu’intéressantes. Ici les gens disent en plaisantant: “Notre métier est un des plus anciens. Car Adam, lui aussi, a été fait d’argile. Et pas par n’importe qui, mais par le bon Dieu qui, pour ainsi dire a été le premier potier...” Tenez, voici le canal qui nous amène à Kobrine, là se trouve la maisonnette où s’est arrêté Souvorov, il y a également un monument à la première victoire sur les armées napoléoniennes en 1812.

LA PORTE DE LA RÉPUBLIQUE

Voici Brest, la Porte du pays. C’est par cette porte que parfois entraient nos amis, à regret rarement, ils étaient alors reçus avec toute l’hospitalité biélorusse. Mais, il est vrai, il y a eu durant l’histoire, beaucoup plus d’amateurs à vouloir la forcer, cette porte. La Tour de Kamenets en est le témoin; l’église de Tchernavtchitsy (1583—1585) a plus d’une fois servi d’abri aux réfugiés; c’est aussi de là, qu’en 1941, les fascistes ont eu à essuyer le tir des civils s’y cachant. Après l’ennemi y a mis le feu. 11 y en a eu, des événements! La terre en a gardé les tra

ces, durant sa longue histoire. Elle est semée de tombes, de tertres, d’armes oubliées ou laissées pendant les combats. Et il y en a eu un monde, sur cette terre! Jusqu’à des Goths au deuxième siècle venant du Nord et allant vers la mer Noire; là, ils ont été repoussés par des tribus du Sud et ont été obligés de regagner leur pays brumeux. Des archéologues ont découvert, parmi des objets du 11e siècle, un fer de lance sur lequel était gravé en caractères runiques: “En avant!” Sur des fers pareils, mais datant du IVe siècle, on retouve les mêmes runes, mais d’une signification tout autre: “Arrière!”

Pendant ma randonnée de l’année 1969, je suis arrivé sur le Moukhavets, le 22 juin, à quatre heures du matin. L’année 1941 m’est revenue à la mémoire, l’année de la défense héroïque de la Forteresse de Brest.

Au fait, la Forteresse se trouve exactement à l’endroit de l’ancienne ville. Elle figurait là déjà en 1019 comme agglomération assez importante, habitée par des maîtresartisans habiles et des guerriers courageux. Ce sont ces mêmes guerriers qui, en 1241, sont morts jusqu’aux derniers sans s’être rendus aux Mongols. Ceci d’ailleurs a permis aux habitants de Sloutsk et de Kritchev, d’autres villes aussi, de repousser les assauts des Mongols, de passer à l’attaque et de défendre l’accès aux hordes de Battey au territoire de la future Biélorussie. Ces mêmes guerriers ont formé un régiment qui s’est battu avec les soldats de Charles XII à Grunwald; ce sont eux qui, armés de faux, ont répondu à l’appel de Kosciuszko. Les habitants de cette vaillante ville ont été témoins de tant d’événements! Ils ont vu passer au Moyen-Age le convoi avec Kazimir Lychtchinski (né dans un village portant le même nom, situé à une vingtaine de kilomètres de Brest) qui devait être brûlé sur un bûcher à Varsovie parce que sa philosophie et sa doctrine athée ne plaisaient pas aux écclésiastiques. Au XIXe siècle, les habitants de Brest ont vu Griboédov, Kuchelbecker, Tchaadaev.

Au début du XIXe siècle, en 1831 exactement, les habitants de Brest ont été évacués de sur le Boug, ils sont allés s’installer sur le Moukhavets. La vieille ville de Brest devait être démolie, une forteresse allait être construite à sa place. Elle l’a été. Au centre il y a eu une citadelle circulaire formée par 500 casemates pouvant abriter 12 mille soldats. Après la guerre de Crimée plusieurs forts ont été construits autour de la citadelle, à une distance de 3 à 4 kilomètres. D’autres forts ont été élevés à 12 kilomètres de la Forteresse pendant la Première Guerre mondiale.

Les habitants de Brest ont beaucoup de curiosités à faire voir, des choses dont ils sont fiers, comme par exemple les manuscrits qui sont nés là. La ville est riche en événements, glorifiés par des générations de travailleurs et de cheminots, par la lutte de ses habitants contre les gros propriétaires polonais, une lutte qui a duré 18 ans, à partir de 1921, lorsque d’après le traité de Riga

Vestiges du vieux Brest. XIe —XI [e siècles

la Biélorussie de l’ouest est devenue colonie polonaise.

L 'école et la langue, la terre et la liberté ont été l’enjeu de cette lutte qui n’a pas connu de répit. Ces dix-huit années ont vu des manifestations et des cercles politiques clandestins, des assauts de propriétés et des grèves, de véritables guerres partisanes avec des combats en règles comme ceux de Nesvige et de Belsk; il y a eu des révoltes comme celle de Novosselki, près de Kobrine. Les partisans des régions de la Polésie ont arrêté le train dans lequel se trouvait le gouverneur de la province, un certain Dovnarovitch qui s’était vanté que dans un an ou deux il ne resterait plus un seul Biélorusse dans la région. Les partisans ont donc arrêté le train, ils ont désarmé la garde et fait sortir le gouverneur et lui ont administré une majestueuse raclée. Après avoir subi un pareil affront le gouverneur a été obligé de démissionner.

Le Parti communiste de la Biélorussie de l’ouest n’a pas un jour cessé de publier des journaux en langues biélorusse, polonaise et juive. Des milliers de militants étaient emprisonnés, d’autres étaient enfermés dans le camp de concentration de Kartouz-Biarosa, un camp construit à la manière fasciste. Mais plus rien ne pouvait faire peur au peuple, pas même la terreur.

Brest est fier de son passé. Rien que la dernière guerre nous en fournit la preuve: l’épopée héroïque de la Forteresse est connue de tout le monde, c’est pourquoi je n’en parlerai pas beaucoup. Et puis je n’arriverai pas à la retracer comme l’ont fait ses survivants ou ceux qui se sont consacrés spécialement à faire revivre ces journées légendaires. Je voudrais seulement rappeler que la Forteresse n’avait rien à voir avec des fortifications du genre de la Ligne Maginot, non, aucune ressemblance. Cet ensemble de constructions avait depuis longtemps perdu son sens de fortification. Les forts avaient depuis longtemps été transformés en dépôts, en logements pour les officiers, en

casernes pour les soldats. Au centre, l’ancienne église servait de club. Pendant l’été de l’année 1941, presque toutes les unités militaires de la Forteresse étaient en campagne. Il n’y avait sur place qu’à peine deux régiments y compris les gardes-frontière. Les travaux de fortification sur la frontière n’étaient pas terminés; selon toute loi humaine et divine la Forteresse devait tomber au moindre assaut, il n’était pas question d’organiser une résistance plus ou moins longue. Et n’importe quel militaire, n’importe quel officier du génie voyant les fortifications de Brest aurait dit que “c’est contre toute loi de la nature”, “ce n’est pas réel”, c’est impossible, toute résistance est inutile”.

КНІГІ ОНЛАЙН

КНІГІ ОНЛАЙН